建築是凝固的歷史、沉默的歌者。讀罷《燕東園左鄰右舍》(徐泓著,上海文藝出版社,2024年),我不由得有此感受。這本書以燕東園為原點,順着不同時期住戶的人生軌跡,娓娓道來,勾畫出燕京大學、北京大學、清華大學等著名高校及執教和生活其中的幾代知識分子的命運沉浮,一方院落、數棟舊屋,隱藏着現代中國一幕幕文化風雲,映射着一顆顆高貴的靈魂,感動來者,啟智潤心。

在北京打車如果說去「藍旗營」,「的哥」沒準兒會說:呦,那可是文化人扎堆、「神仙打架」的地方。本書敘寫的對象「燕東園」是比今日的藍旗營有過之而無不及的一方「神仙」住宅區。燕東園1926年動工,1927年大體建成,住房絕大多數採取美國鄉間別墅模式,「西部條木式風格」,灰磚小樓,棕紅窗框,帶陽台和小院。燕東園以一座水泥橋分為兩部分。橋東十棟樓,排號自21至30,圍成一圈,各家小院的門都朝中心開,中間有草地網球場、遊戲場;橋西的十二棟樓排號為31至42,也圍成一圈,中間是大草坪。22棟洋式小樓中,二層的17棟,一層的5棟。這片建築「在當年真可以說是首屈一指,連清華南院的教授宿舍也是比不上的」。

追索一方「神仙」住宅區

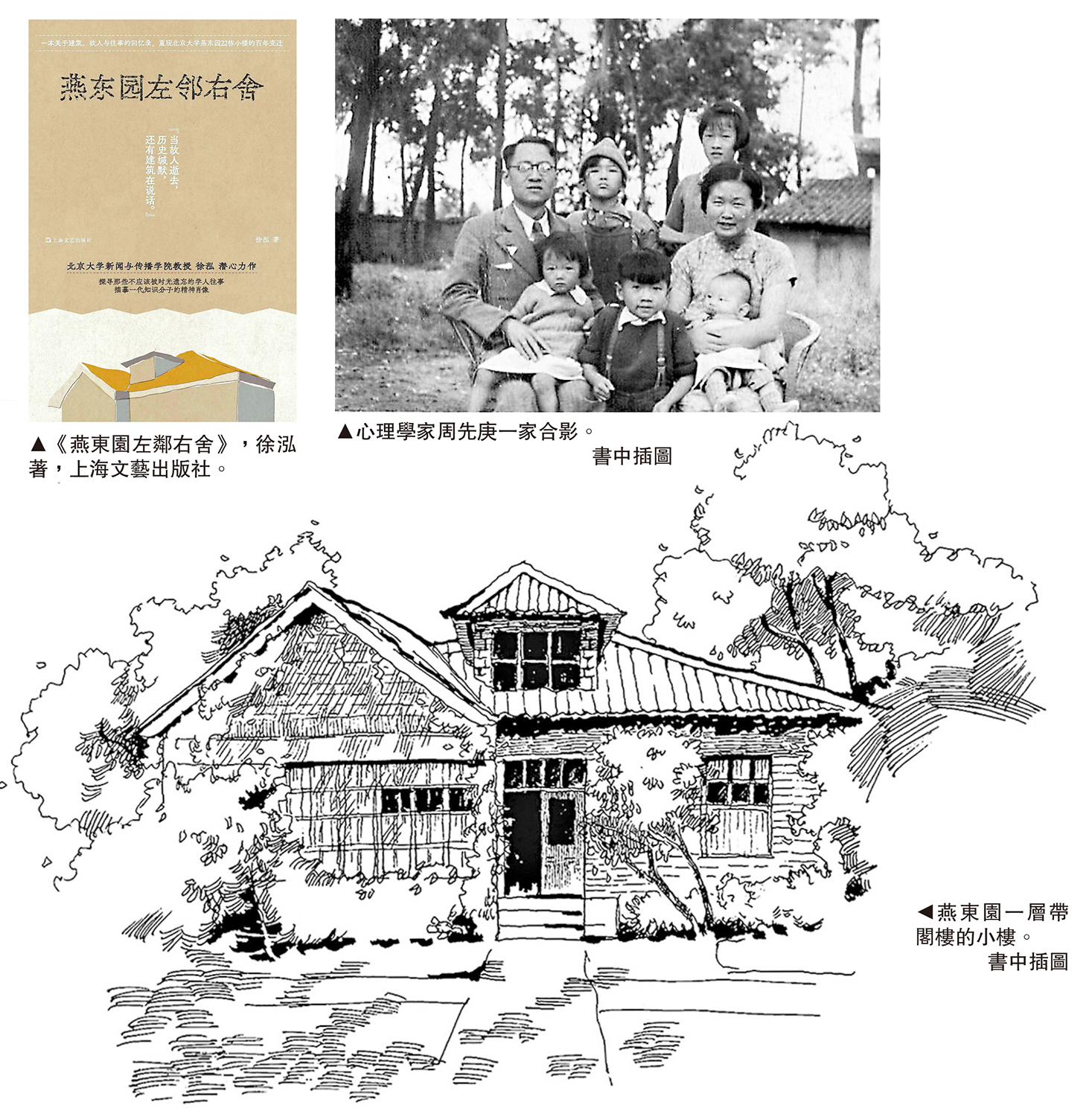

如果要寫一部「燕東園史」,1952年全國高校院系調整是分水嶺。此前,這片區域被稱為燕京大學東大地住宅區,此後才是北京大學燕東園住宅區。筆者在梳理史料的過程中,還發現院系調整時,燕東園除了22棟小洋樓外,還有兩座中式住宅,即42號甲、42號乙。東大地時期對它們沒有文字記載,北大接手後解決了產權問題,分配給了從清華調整到北大的教授居住,包括心理學家周先庚一家,以及史學家孔繁霱。本書對22棟小樓住戶的追索和記錄基本截至1966年夏,分為燕京時期(1927-1952)和北大時期(1952-1966)。燕京時期,基本上是一家一棟樓,北大時期,多改為兩家共住,在居住格局上,有些是一戶一層,有些則是從中間分開,一戶一半。

不過,本書並非城市考古,更不是資料堆砌。在一定意義上,作者可謂以家史寫國史,她以親歷者的身份,秉持歷史眼光、人文關懷和考據態度,運用回憶錄、規劃圖、老照片等多種史料,既上探燕東園作為教授住宅區之前的情況,又下延至燕東園的改建拆建新建。1965年,北大校方利用燕東園西北邊一塊長方形閒置用地,新建了職工平房宿舍區,蓋起了丁字形格局的兩排紅磚平房,住戶有北大食堂的大師傅等。1969年至1970年,北京大修防空洞,燕東園的深溝渠被改建成了防空洞,大門就在橋南側的橋洞裏,從此,橋東和橋西連成了一體。時光進入80年代,北大興建教員公寓,拆掉了平房宿舍和兩個中式院子,填平旱河窪地,建成一片擁有10棟五層樓公寓的住宅區。90年代,公寓繼續擴張,加蓋了「人才樓」。此外,北大附小在逐年擴大中部分佔用了燕東園,北京大學附屬幼兒園則於1970年代中期搬到了燕東園。在燕東園的隆隆破土聲中,一部中國現當代文化史、教育史靜靜翻過了一頁又一頁,留下「神仙」往事供後人追憶。

另一種弦歌不輟的故事

讀關於知識分子的書,最感動人的是文脈學脈之延續。一個囑託、一篇文章、一本著作,都可以充當賡續的紐帶。《燕東園左鄰右舍》則讓我們看到了文化薪火相傳的空間格局。在這片飽學之士匯聚之所,空間主人的毗鄰與接續,為文脈賡續創造天然的條件。作為「燕二代」,作者在書中多次提及和兒時夥伴聯絡、共同回憶昔日場景,這本身就是一種傳承。同時,專門講述了不少動人故事。

燕東園似一個學術大家庭,哺育着幾代學者。楊晦和馮至自1923年相識後成為終生的摯友。1950年代初,兩人同到北大中文系教書,楊晦擔任中文系主任,馮至擔任西語系主任。兩家都住進了燕東園,楊家在橋西,馮家在橋東,友情愈發深厚,而且恩澤下一代。1967年底,楊晦的二兒子楊鐮下鄉插隊前去和馮至告別。馮至聽說他要去新疆,便從書櫃裏取了瑞典探索家斯文·赫定的《我的探險生涯》相贈。楊鐮在天山北麓當了四年牧馬人,把這本書讀了一遍又一遍,默默定下了重新標註新疆文明遺跡的目標。在後來的日子裏,他11次進入羅布泊,4次入樓蘭,47次赴新疆探險考察。2000年,他和中國社科院科考隊重新發現了樓蘭王室的墓地──小河墓地,2005年他又發現了只在斯文·赫定書中有記載,卻已無人知道具體所在的「謝別斯廷泉」。楊鐮曾說:「現在想起來,馮伯伯是有意識地培養我走這條路……這本書伴隨我從北京前往新疆,又從新疆返回北京,成為我進入絲綢之路核心區域的『通行證』。」

燕東園如無言的史官,記錄着歲月的滄桑。1952年大學院系調整後,橋東24號小樓分給兩家居住,歷史學家周一良從清華勝因院22號搬進了燕東園24號北邊。這個小樓以前是考古學家容庚的住宅,也是「考古學社」的辦公地點。作為學生,周一良在1930年代就頻繁出入於此。50年代入住後,一直住到1995年,四十三年間時代變遷、人事代謝,周一良也經歷了命運沉浮。他有一枚印章即為「家住燕東園24號」。把《燕東園左鄰右舍》關於容庚、周一良等的篇章和周氏晚年回憶錄《畢竟是書生》對照閱讀,更能體會印章上「客觀記錄」的文字背後蘊藏着複雜心情。

唯有求真與愛國不可捨棄

通讀全書,如果要給燕東園找一種價值描述,我以為是「求真愛國」四字。此處居住的知識分子,無論研究自然科學,還是人文學科,均治學以真,愛國以誠,矢志於人類大道。比如,燕東園31號的主人是著名的美學家蔡儀,他外表文弱平和,在學術問題上卻「寸土必爭」,即便好友之間亦不例外。1954年,他受教育部的委託為全國教材《文學概論》起草提綱。在一次討論會上,楊晦提出以正在北大講授《文藝學引論》的蘇聯專家畢達可夫的提綱為準。雖然楊晦是蔡儀敬重的朋友,他的這一提議仍遭到蔡儀激烈反對。同樣,蔡儀和也是燕東園住戶的朱光潛在美學觀點上爭得不可開交,在生活交往中卻互相尊重。

燕東園的住戶有多位響應祖國號召、突破重重阻力從美國歸來的科學家,書中按老中青列舉了三代人。老年一代如聲學家杜連耀,1934年畢業於燕京大學,獲美國賓州州立大學博士,回國後擔任北大無線電系主任,住在燕東園橋西39號樓二層。中年一代如計算數學專家董鐵寶和夫人生物學家梅鎮安,住在燕東園橋西41號一層,雙雙任教於北大。青年一代如半導體專家黃敞夫婦,住橋東23號。住在燕東園橋西32號小樓的段學復長期擔任北大數學力學系主任,是「群表示論」的奠基人。在美國普林斯頓高等研究院時,他擔任數學大師外爾的助教。1946年他回國時,外爾再三挽留。段學復說:「在我們那一輩留學生看來,學成回國是理所當然的事。」1949年初春,外爾再次致信段學復邀其赴美發展,後者不為所動,留在內地,迎接新中國的誕生。

在燕東園,家國之情如同學術之志一樣,氤氳於家庭之內、代際之間。居住在東大地36號的趙紫宸對基督教有深入研究,執掌燕京大學宗教學院26年。作為赤忱的愛國者,他畢生致力於中西文化融會貫通。1949年北平解放前夕,他拒絕外國出走的邀請,還動員境外的孩子回國,給在香港的中國航空公司工作的長子趙景心寫信:「你是中國人,你沒有選擇餘地」。趙景心聽從父親的話,參加了著名的「兩航起義」,於1950年1月回到了北京。趙紫宸的大女兒趙蘿蕤於1948年秋冬之際通過芝加哥大學的博士論文答辯,本該在來年6月接受學位,但此時平津局勢緊張,她生怕交通受阻,毅然踏上歸國之旅。

誠如作者在「後記」中所言,這本出自「燕二代」獨特視角的書,向讀者展現了他們的長輩波瀾壯闊的學術人生、悲欣交集的精神求索,以及一代讀書人的家風、教養與品格的魅力。聆聽建築的述說,被照亮的不僅是歷史長河的角落,更是精神世界的進路。