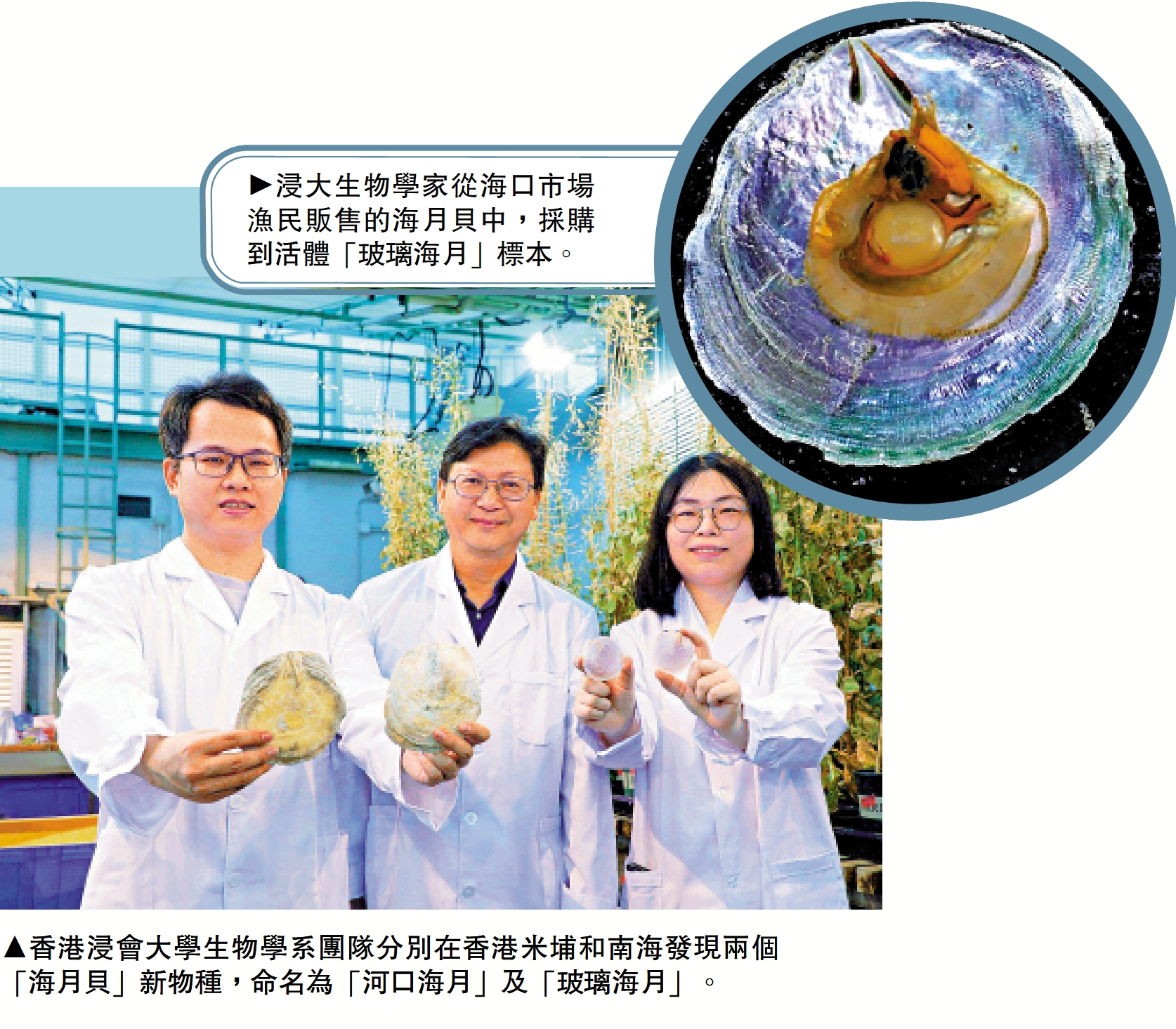

香港浸會大學生物學系團隊分別在香港米埔和南海發現兩個「海月貝」新物種,命名為「河口海月」及「玻璃海月」。今次發現令「海月貝屬」在全球的物種總數,由五個增至七個,有關研究已發表於學術期刊《Ecology and Evolution》。

浸大生物學系教授邱建文教授表示,本次發現不僅增加了海月貝的物種數量,也驅使團隊重新對其他之前已假定廣泛分布於亞洲海洋的生物進行物種評估。\大公報記者 郭如佳

「海月貝」是一種鹹水雙貝類,是一種可食用貝類。但相對於食用,其貝殼的價值更高,因其擁有漂亮的半透明銀色貝殼,所以長久以來被用作玻璃的替代品,另外也可製成裝飾品。近日,浸大生物學家在米埔和南海分別發現兩個海月貝新物種,令其在全球的物種總數從五個增至七個。

根據文獻記載,本港的「海月貝屬」只收錄了「雲母海月」一個熱帶種。浸大生物學系教授邱建文率領的研究團隊此前在大嶼山水域以及米埔自然保護區收集了些許化石,發現其鉸鏈和耳廓結構與耳廓結構等特徵均與「雲母海月」不同,確定為新物種,並命名「河口海月」(Placuna aestuaria),突顯了新種棲息地是處於珠江口的河口水域一帶。團隊表示,「河口海月」可能由於氣候變化遷移到了中國沿海其他地區。

學者:重新評估亞洲海洋生物

另一新物種「玻璃海月」(Placuna vitream)是生物學家從海口市場漁民販售的海月貝中,採購的活體「玻璃海月」標本,之後在海南及廈門收集了更多的野生標本,反映其極有可能廣泛分布於南海,包括香港海域。團隊表示一直以來大量文獻都錯誤地將「玻璃海月」識別為「雲母海月」,而經對比後發現兩者的基因存在11.43%至11.82%的差異,比人類與黑猩猩之間的基因差距大好幾倍。

邱建文表示,在識別「海月貝屬」物種的過程中,雖然遇到不少挑戰,但本次研究不僅增加了海月貝的物種數量,還顯示海月貝可能有異於眾人之前的認知,擁有更豐富的生物多樣性,「驅使我們對其他之前已假定廣泛分布於亞洲海洋的生物,重新進行物種評估。」