《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施5年來取得巨大成就,大灣區跨境聯動走向深化,為香港帶來重大機遇。總的來看,大灣區中外金融機構雲集,金融創新能力及金融開放水平走在前列,未來在服務粵港澳大灣區等國家重大戰略和支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易金融中心地位等擁有廣闊前景。

在港的金融機構加快融入大灣區建設、加強區域跨境聯動充滿新機遇。建議在港的銀行、保險、證券等金融機構,主動對接大灣區政策創新試點,服務香港國際金融、航運、貿易三大中心,加快打造「政策合力+業務聯動」優勢,找準新的增長機會和發掘新的潛力空間。

跨境投融資需求大

一、粵港澳大灣區建設為香港帶來重大機遇

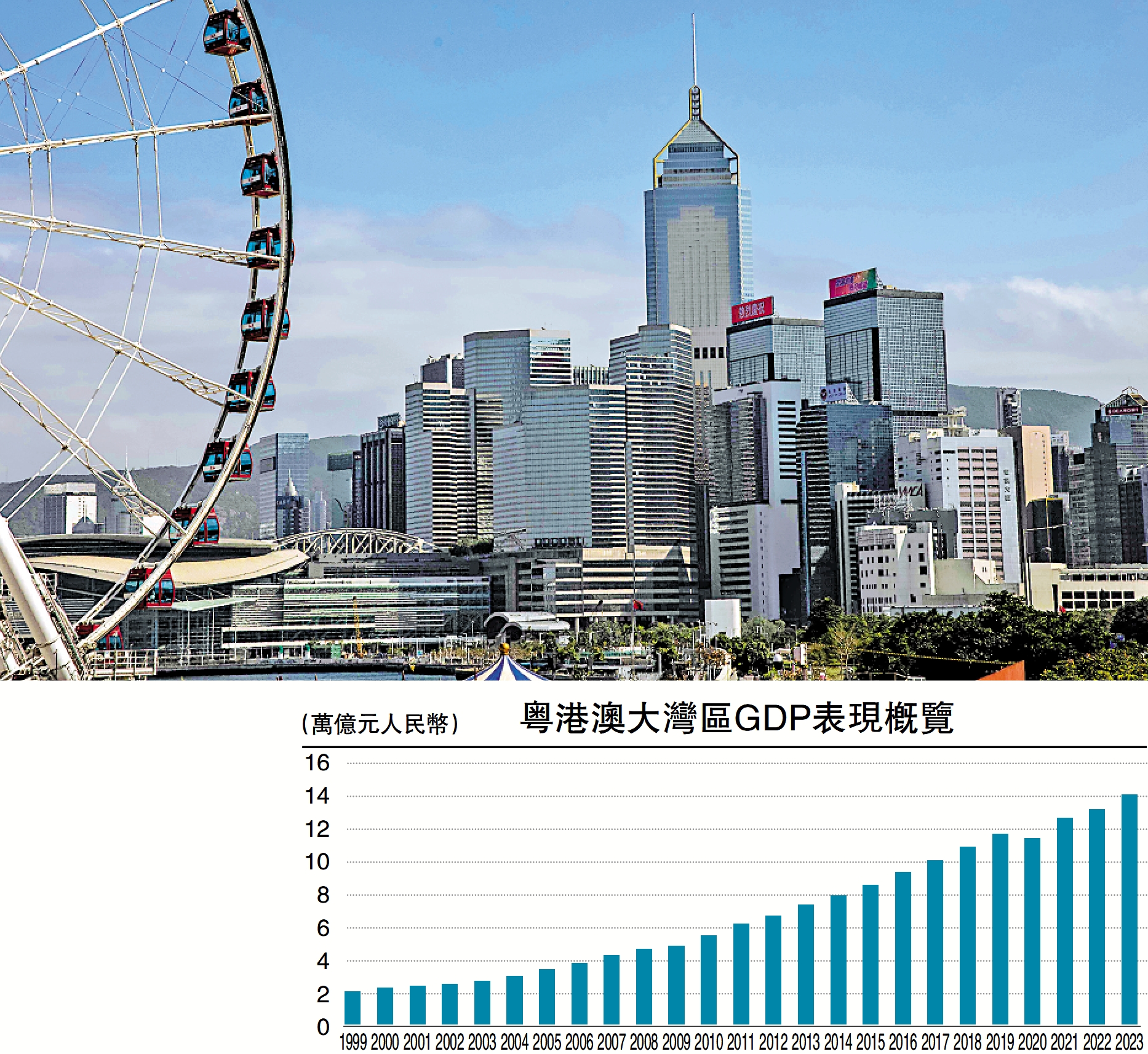

一方面,粵港澳大灣區戰略是國家重大區域戰略,取得積極成效。粵港澳大灣區建設取得明顯成效,2023年經濟總量達14萬億元人民幣,全國佔比九分之一。大灣區共有22家公司入圍世界500強。概括來看,主要在三方面:一是科技創新和產業升級。目前,大灣區研發投入強度超3.4%,研發經費投入、發明專利有效量、PCT國際專利申請量等主要科技指標均保持全國首位,具備堅實的科技創新基礎;二是「一小時生活圈」加快形成。大灣區世界級港口群和機場群加速形成,港珠澳大橋運營,深中通道通車,大灣區主要城市間基本實現一小時通達;三是市場一體化水平逐步提高。以「港澳藥械通」、「灣區社保通」、「跨境理財通」以及政務服務「跨境通辦」、「澳車北上」和「港車北上」等為代表的互聯互通政策落地實施。而且,香港與內地金融市場互聯互通持續深化。

另一方面,香港全面融入大灣區,推進融入大灣區政策加快落地。施政報告有40多處提及多項推動香港加快融入粵港澳大灣區的政策舉措,體現在三方面:一是合作機制更加健全。施政報告提出設立由行政長官主持的河套區港深創新及科技園督導委員會,帶領特區政府制訂香港園區發展的整體策略、計劃和布局部署,並提出設立融入國家發展大局督導組,加強頂層規劃和督導,以及設立多個合作專班,加快融入大灣區建設,構建更高水平互聯互通。二是合作範圍更加廣泛。香港加強大灣區省市聯動,加強在專業服務、科技創新、金融、貿易物流、合作辦學、跨境數據流動等多個領域的合作。三是北上南下「雙向奔赴」。施政報告提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注措施。大灣區內資金、人才、信息和物流加快跨境流動及融通,催生更大規模的跨境投融資需求,不論是個人投資理財還是企業「出海」、上市等,都需要更加開放、便利的跨境金融服務通道以及跨境金融合作支持。

消費市場極具潛力

二、粵港澳大灣區跨境金融發展取得積極進展

一是跨境金融數據互聯互通。粵澳跨境數據驗證平台、深港跨境數據驗證平台也陸續上線試運行,大灣區金融數據互聯互通又進一步。跨境徵信合作試點已啟動,北向通、南向通均有案例陸續落地。2024年5月,深港跨境數據驗證平台在深港兩地上線試運行。

二是跨境融資便利化試點落地。近年來,金融管理部門積極推進大灣區「跨境理財通」、跨境資產轉讓、自由貿易(FT)賬戶、橫琴多功能自由貿易(EF)賬戶等試點落地。截至2024年6月末,大灣區已有11.8萬名投資者參與「跨境理財通」試點,涉及人民幣資金跨境匯劃685.4億元;FT賬戶、EF賬戶數量1.4萬戶,涉及資金劃轉折合人民幣約4.9萬億元。同時,跨國公司本外幣一體化資金池業務試點、跨境資金集中運營管理業務陸續落地,以及推動在深圳河套地區開展「科匯通」試點,允許境外科研資金直接匯入河套地區外資非企業科研機構。

三是跨境投資業務穩步推進。大灣區資金融通和開放加快。2020年中國人民銀行等四部門聯合發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》提出,支持粵港澳三地機構合作設立人民幣海外投貸基金,為企業「走出去」開展投資、併購提供投融資服務,助力「一帶一路」建設。跨境資產轉讓方面,多筆貿易、租賃資產轉讓落地。跨境理財通2.0細則實施,首批14家試點「跨境理財通」業務的券商已經正式展業。目前,已有33家內地銀行、14家內地券商、25家香港地區銀行、11家澳門地區銀行參與到跨境理財通業務。

四是跨境消費支付結算便利化。2022年大灣區常住人口數和就業人口數分別為8644萬人、5365萬人,具有超級消費大市場的潛力空間。北上養老/置業、「港車北上」成為新潮流,數字人民幣「硬錢包」與香港「八達通」互聯互通,促進跨境消費更加便利。香港金融管理局正與中國人民銀行緊密合作,建立香港快速支付系統(FPS)與內地網上銀行支付系統(IBPS)之間的互聯,預計2025年中可以推出試點服務,將極大改善和促進「大灣區一小時生活圈」建設。

推動建立合作機制

三、加強服務粵港澳大灣區聯動的四點建議

一是建議推動建立大灣區合作機制。考慮到大灣區的特殊環境(即一個灣區、兩種制度、三種貨幣、三個獨立關稅區、四個核心城市),單純依靠一兩家金融機構很難推進。下一步要實現大灣區高水平的聯動,離不開境內外的跨境聯動以及政策協同支持。建議加快建立健全服務大灣區的高層級工作領導機制,統籌推進境內外銀行、保險、投行等中資金融機構加大各個層面的合作,集中分行網絡和牌照優勢,圍繞積極做好「五篇大文章」打造大灣區科技金融、綠色金融等品牌競爭優勢,進一步完善包括大灣區IPO一條龍服務、跨境理財通2.0營銷、跨境投保以及綠色債券投資、數字人民幣推廣等聯動業務,共享大灣區高質量發展的紅利。

二是建議主動出擊爭取業務試點機會。大灣區立足高水平制度型開放,香港在對接國際體系方面的作用仍然不可替代。建議組建大灣區金融服務中心或工作專班,重點聚焦大灣區重點企業(總部在大灣區的央國企)、重點項目(河套深港合作區、北部都會區等)、開放試驗區(深圳前海深港合作區、橫琴粵澳合作區等),加強大灣區境內外一體化聯動、公私一體化聯動,深度參與大灣區金融開放、兩地互聯互通政策試點。主動「走出去」,融入大灣區科技集群、重點園區產業鏈上下游,圍繞施政報告提出的大灣區合作項目發掘業務機會,比如河套港深創科園、長者醫療券大灣區試點計劃、醫健通平台等。

三是建議推出具有創新性的配套政策。建議中資銀行試點推進大灣區總部企業授信政策試點及大中型客戶預授信制度,依託大灣區跨境金融數據流動試點將逐步推進以及大灣區加強稅收合作等新機制,優化大灣區授信同城化機制,聯合推出一批針對大灣區重點行業的政策指引,搭建「三地通行」的綠色通道。同時,考慮到大灣區經濟發展、營商環境、行業生態等具有一體化的特徵,建議建立授信審批、放款、貸後監控等全流程信貸流程聯動管理,提高市場響應速度和信貸投放效率,並健全風險預警信息共享機制,加強科技風險、市場風險、國別風險等聯動管理,提升大灣區金融機構風險管理水平。

四是建議配置相適應的科技和人才資源。長遠來看,大灣區的深度融合是大勢所趨,需要做好充足的科技和人才儲備。一方面,加強中資金融機構加大大灣區業務科技賦能,緊跟大灣區跨境數據流動、「貨幣橋」項目等新的趨勢,從特色應用、系統和平台開發等更加突出大灣區的場景和客群特色,比如設立大灣區專區等實現更大範圍線上獲客,增強服務跨境客群支付結算便利;另一方面,充分利用大灣區各類人才集聚高地的優勢,着力培養更多具有大灣區背景和視野的專業人才,推進建立大灣區前中後台人才交流機制,促進大灣區各類專業人才互聯互通,拓展在港金融機構人才網絡。

(作者為上海金融與發展實驗室特聘研究員。本文謹代表個人觀點)