從鎮安到省城西安,再到近年調至北京,距離故鄉越遠,讓陳彥對鄉土的概念反而越來越清晰,其筆下許多人物的長相、生活方式、語言習慣都有故鄉的烙印。陳彥說,他對文學戲劇的夢想其實來自對那些兒時記憶與鄉土故事的擴大講述,講的是自己所知道的那個小世界的故事,並且想讓更多人知道,還有這樣一些人存在着、思考着。

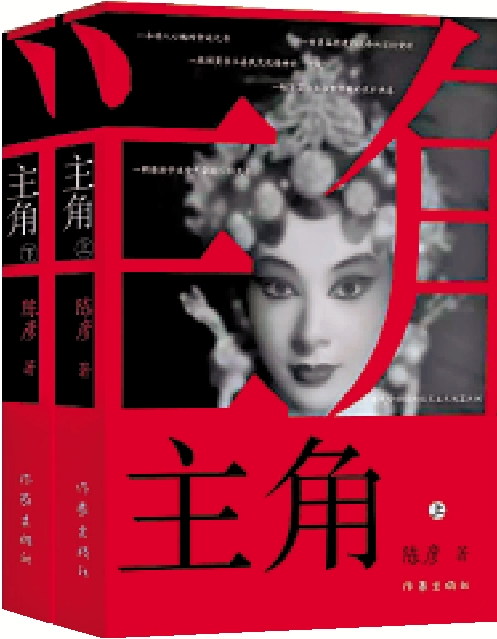

他的每部小說都有諸多鄉土人物雜陳其間,甚至《主角》與《喜劇》的「主角」們,也都是鄉土間成長起來的人物。「作為一個創作者,能置身鄉土書寫的行列,深感榮幸而筆沉。『鄉土小說』是個巨大命題。鄉土書寫在文明進程中始終佔據主流位置,有人說是『重磅中的重磅』,毫不為過。」陳彥表示,鄉土記憶是他的生命底色,每次鄉土書寫都是他對故鄉的一次深情回眸。

這種回眸表現在作品中的多方面,除了「磨盤壓住手取不離」「牛曳馬不曳」這些極具地方特色語言的使用,也有對羊肉泡、葫蘆頭、水晶餅、滾水肉等地域特色美食的描寫。當然,更少不了飛揚「八百里秦川」的秦腔。

陳彥指出,戲曲裏裹挾了最大的民間文化,秦腔作為地方戲,必然打上大西北文化的深深印痕。自己半生寫出的幾十部劇作,大多與秦腔有關,以前還寫過兩年的「說秦腔」專欄。

「秦腔大氣磅礴,具有長空裂帛般的生命聲場,數百年來,它都在空曠的田野裏持續回響,帶着生活的顆粒、粗糲與豪放。」他觀察到,世界文化發展有一個有意思的現象,就是一切都從民間起步,最後一點點進入廟堂,趨向精緻和把玩後,就會一點點收窄、甚或死去,想要重新提振起來,就需再回到民間,去尋找那個原初的、富有充沛生命張力的磅礴力量。而秦腔,就多次扮演過這樣的角色。