美國白宮近日發布「美國第一」投資政策備忘錄,旨在調整投資政策,重點限制與中國的雙向投資。此舉表明美國正加大對華經濟打壓力度,而從美國在全球範圍內的戰略布局來看,其正在集中資源和精力,全面加強對華進攻,而非進行所謂的「戰略收縮」。

美國不僅在經濟領域圍堵中國,也準備在全球關鍵戰略通道上加強控制,試圖封鎖中國的國際發展空間。除了掌控巴拿馬運河和馬六甲海峽,美國還積極謀劃控制北極航道,以確保其在全球貿易體系中的主導地位,並繼續圍堵中國。面對美國的這一系列戰略進攻,中國必須保持高度警惕,不能抱有任何幻想。

一些國際分析人士認為,美國近年來在中東問題上的收縮、在俄烏衝突中的應對策略,以及在全球範圍內減少部分軍事介入,表明其正在進入「戰略收縮」階段。上述觀點認為,特朗普採取了「攘外必先安內」的策略,美國國內經濟問題嚴重,社會矛盾日益加劇,全球霸權正面臨挑戰,因此不得不減少全球承諾,專注於自身發展,避免過度消耗國力。

然而,這種觀點忽略了美國戰略調整的真實目的。美國的撤退並非是放棄全球影響力,而是為了重新整合資源,集中力量對付中國。美國正在通過精心策劃的政策調整,以確保其在全球競爭中保持主導地位,而中國正是其當前最主要的戰略目標。

全面打壓中國發展

美東時間2月21日,白宮發布了「美國第一」投資政策備忘錄,重點限制與中國內地、香港及澳門地區的雙向投資。中國商務部新聞發言人回應稱,美方做法泛化國家安全概念,具有歧視性,是典型的非市場做法,嚴重影響兩國企業的正常經貿合作。美國不僅加強對中國企業赴美投資的安全審查,打擊中國企業的投資信心,同時也對美對華投資設限,試圖切斷兩國經濟聯繫。

美國這一系列舉措的本質,是在經濟領域對中國的戰略打壓,而非單純的經濟自保。事實上,美國商界內部此前早已關於對華投資限制表達不滿。許多美國商協會和企業此前警告稱,進一步限制對華投資將導致美國企業失去中國市場,使競爭對手填補空缺。這說明,美方的投資政策調整,並非簡單的市場行為,而是帶有強烈的政治和戰略考量,旨在削弱中國經濟實力,為其戰略進攻提供更有利的環境。

美國的野心不僅體現在經濟戰上,還體現在全球關鍵航道的控制上。除了巴拿馬運河和馬六甲海峽,美國正積極謀求對北極航道的掌控。美國總統特朗普此前曾多次提及購買格陵蘭島的想法,雖然這一提議被廣泛視為不切實際,但背後透露出美國對北極地區戰略資源和地緣政治的重要關注,若美國能控制格陵蘭島以及與加拿大的北極地區協作,其在北極航運、資源開採和戰略軍事部署中的優勢將大大提升,這也顯示出美國對華的戰略進攻另一目標,是在全球範圍內控制關鍵航道,以此制約中國的經濟發展和全球影響力。

北極航道包括東北航道、西北航道和中央航道,其中東北航道經過俄羅斯北部,連接亞洲和歐洲,被譽為「黃金水道」。西北航道位於加拿大北部,穿越北極群島,而中央航道則橫貫北冰洋高緯度地區。這些航道的開發,將極大改變國際經濟格局,並推動世界經濟重心北移。

當前的全球貿易總量中,有近90%依賴海運,海上新航線的開闢往往會改變國際經濟格局。例如,十五世紀,西歐各國開闢通往東方的新航路,使世界經濟重心轉移至大西洋沿岸地區。1914年,由美國主持修建的巴拿馬運河開通後,不僅便利了大西洋與太平洋之間的航運,還極大提升了美國在全球經濟、政治中的影響力,最終使美國成為世界第一大經濟體。

隨着北極航道的全面開發,傳統航道的地位或將下降,而北極沿線國家的經濟、政治影響力將隨之上升。美國正試圖利用這一趨勢,確保自己在全球貿易體系中的主導地位,同時削弱中國在國際市場上的競爭力。

此外,北極地區資源豐富,被譽為「第二個中東」。其未探明石油儲量高達900億桶,天然氣儲量達47萬億立方米,可燃冰儲量440億桶,佔全球未發現天然氣儲量的30%和石油儲量的13%。北極地區的煤炭總儲量至少有1萬億噸,超過全球已探明煤炭資源總量。

因此,特朗普之所以對格陵蘭島、加拿大產生興趣,是由於上述區域作為北極航道的關鍵節點,一旦被美國掌控,意味着美國在北極的戰略布局將更加完善,未來可以在全球航運、能源競爭中佔據主導地位,這將進一步壓縮中國在全球航運和資源獲取方面的空間,使中國在國際競爭中面臨更大挑戰,並進一步限制中國獲取關鍵資源的渠道。

警惕動用金融武器

特朗普政府的政策調整,暴露了其真實的戰略意圖——對華全面「開戰」。美國在中東、俄烏問題上的政策調整,並非真正的「收縮」,而是為了騰出手來集中對付中國。從投資限制到供應鏈重組,從高科技封鎖到軍事圍堵,美國的對華戰略進攻正在全面展開。

近年來,美國在全球事務中表現出的「收縮」態勢,如減少在中東的軍事存在、降低對歐洲事務的直接干涉等,實質上是服務於其對華戰略的一部分。皆因特朗普政府認為,中國作為世界第二大經濟體,不僅在經濟和科技領域不斷縮小與美國的差距,還通過「一帶一路」倡議和參與多邊國際機構,增強了自身的全球影響力。這種趨勢被特朗普視為對美國全球主導地位的最大威脅,因此,美國對華戰略調整絕非單一領域的競爭,而是全方位的系統性對抗。

除了看得見的經濟、科技、軍事和地緣戰略等武器之外,美國對華的金融武器尚未全面動用,但其潛在破壞力不容忽視。尤其是在中美博弈日益激烈的背景下,金融領域可能成為下一輪對抗的主戰場。一旦金融武器被全面啟用,其威脅可能遠超上述領域的對抗。

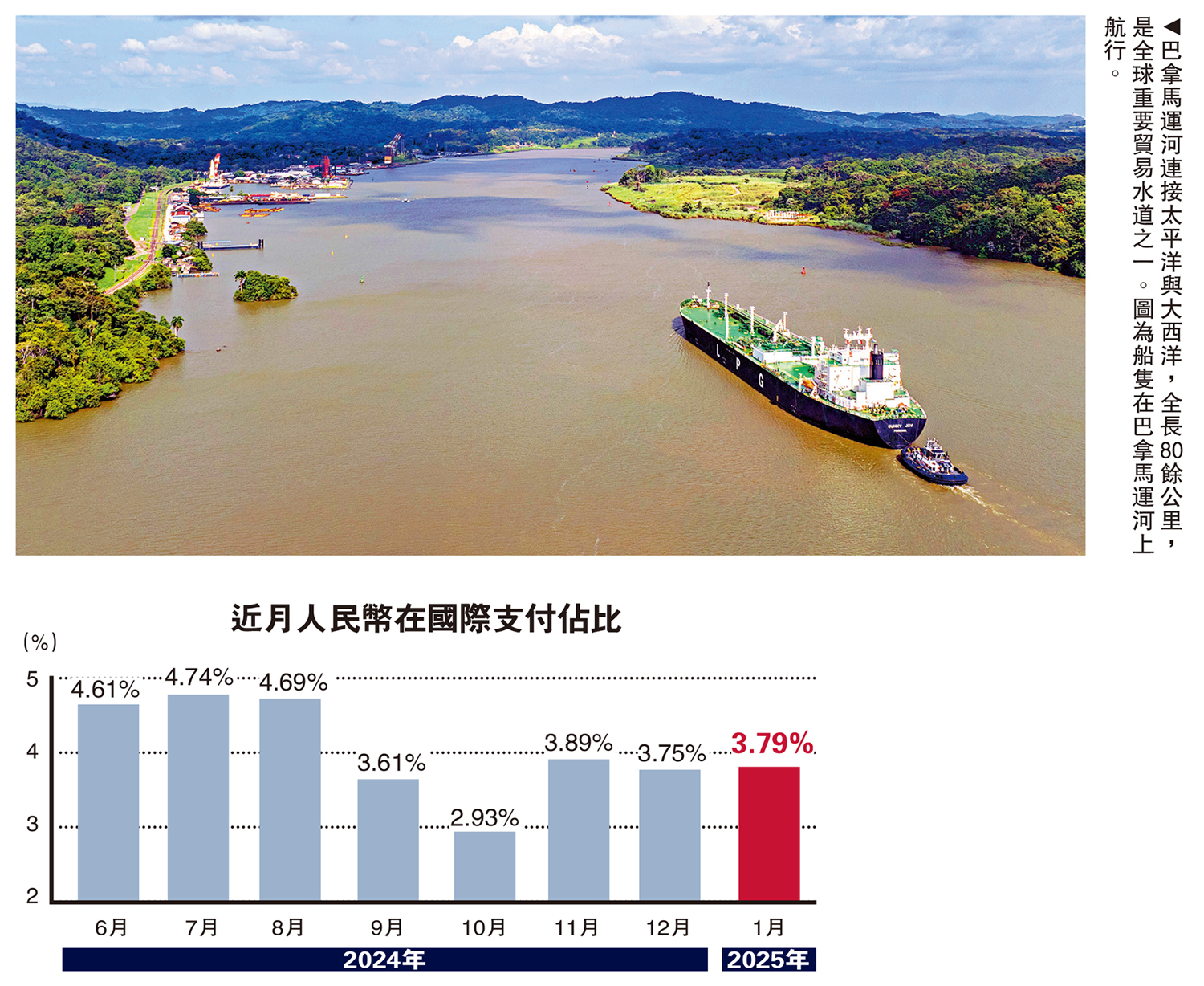

這是由於美元作為全球主要儲備貨幣和國際貿易結算的核心工具,賦予了美國強大的金融控制權,通過環球銀行金融電信協會系統(SWIFT)和美元結算體系,美國可以對特定國家、企業甚至個人實施金融制裁。且美國擁有全球最發達和最具影響力的資本市場,對全球資產定價、資本流動具有主導作用。此外,美國還可能聯合盟友,通過限制投資流入和資本流出等方式,削弱中國金融市場的穩定性,並對人民幣國際化進程形成阻礙。Swift公布,今年1月,人民幣穩居全球最活躍貨幣第四位,佔比3.79%,前值為3.75%。(上圖)

港金融中心或成目標

可見,金融武器相較經濟、科技、軍事的對抗,具有更大的隱蔽性和破壞性。一方面,金融市場高度複雜且瞬息萬變,美國可以通過操控市場、打壓機構等方式,迅速對中國經濟造成衝擊;另一方面,金融制裁通常具有連鎖反應,不僅會影響中國,還可能波及全球經濟,新興市場國家和地區,尤其是對作為國際金融中心的香港來說,這種威脅將更加直接而兇險。

特朗普政府的每一步棋,都在為集中資源對付中國鋪路。可以預見,美國未來還將出台更多針對中國的措施,甚至在國際規則制定中排擠中國。美國的目標是通過多領域、多維度的打壓,削弱中國崛起的勢頭,確保自身的全球霸主地位不受威脅。

面對美國通過重新分配全球戰略資源,集中火力對華展開全面進攻,中國各界不應對特朗普政府的意圖抱有太多幻想,否則最終只會面臨更大的戰略風險。美國對中國的戰略調整,並非「戰略收縮」,而是「戰略進攻」。中國需要在經濟、科技、軍事和金融等領域加速自立自強,減少對外部依賴,鞏固自身的戰略安全。同時,在國際舞台上,中國應進一步加強與其他國家尤其是「一帶一路」共建國家和地區的合作,構建更加多元化的夥伴關係,爭取更多的支持與共識,以應對美國的圍堵和打壓。

(作者為海南大學「一帶一路」研究院院長、絲路智谷研究院院長)