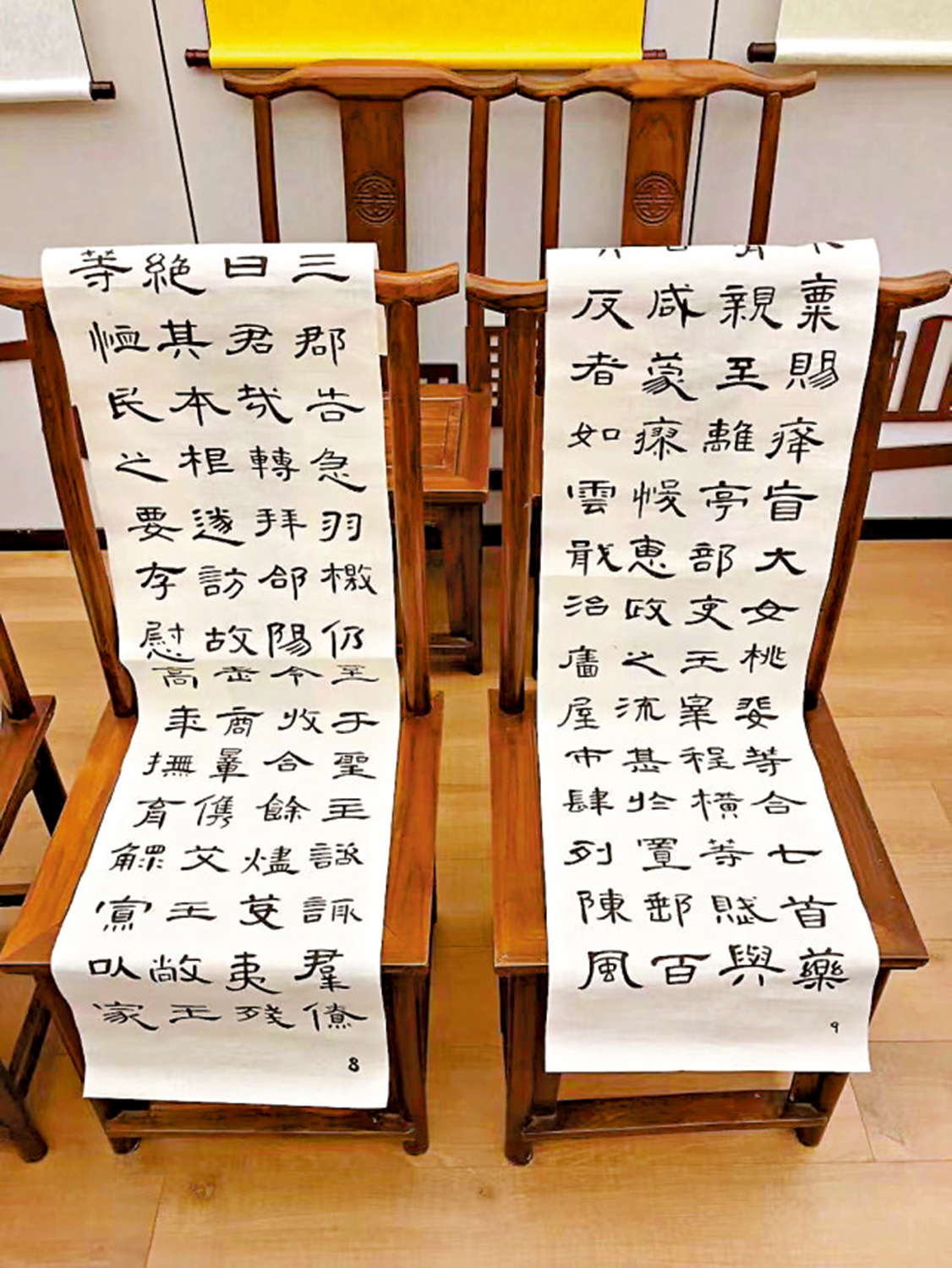

最初習字時,先我一步的文友告訴我,她是從臨摹隸書《曹全碑》開始的。《曹全碑》是漢隸中秀美風格的代表,它的字形結構獨具特色。舒展流暢的筆畫,風致翩翩,看起來比方方正正的楷書容易書寫。

然而,臨摹之難超越了我的想像。看似簡單的橫畫,寫出來不是歪歪扭扭,就是粗細完全失控。豎畫呢,也根本直不起來。不過,這正是一個書法小白需要練習的。慢慢地,我發現了一些門道。寫橫畫的時候,起筆得輕輕的,然後勻速運筆,到收筆的時候再稍微頓一下,這樣寫出來的橫就有了《曹全碑》那種優雅的韻味。豎畫得中鋒用力,把筆穩穩地往下送,這樣才能寫出挺拔的感覺。

特別是對「蠶頭燕尾」的理解。這一筆法術語,最早見於唐代書法理論家孫過庭的《書譜》。它形象地描述隸書筆畫起筆和收筆的特徵:起筆圓潤如蠶頭,收筆舒展似燕尾,有一種「波磔之美」。「波磔」用來形容隸書水平線條的飛揚律動,以及尾端筆勢揚起出鋒的美學。

細看《曹全碑》中的字體,就像搭積木一樣,多一塊少一塊都不行。左右結構的字,左右兩邊會互相「照顧」,有的左邊窄右邊寬,有的右邊長左邊短,特別和諧。上下結構的字,重心找得特別準,不管怎麼看都穩穩當當的。臨寫這些古樸又精美的文字,彷彿讓我看到兩千多年前的人們,在竹簡上、石碑上認真書寫的樣子,感受到他們對書法的熱愛和敬畏。

臨摹《曹全碑》時,有時我會想起家鄉的一個女作家。她說有一天在書店裏隨手翻了曹全碑字帖,翻到第九頁,最後一個字是「母」,不知怎麼瞬間就被它眉眼彎彎的樣子打動了。後來,每當她想教訓孩子的時候,這個秀美溫柔的「母」字都會跳出來,成為當頭棒喝:喂,注意表情!深呼吸,吐氣,婉轉一點,再笑一下!再後來,她父親去世了。想念父親時,她便打開父親留下的字帖,翻到《曹全碑》裏的「父」字輕輕撫摸,感到撇捺之間情意綿綿,沒有一筆是冷的。

《曹全碑》裏的「母」和「父」字竟能給她帶去那麼多的感觸,大約正是從那時起,隸書的美麗才被我真正感受到。一橫一豎一撇一捺,原都飽含着情感。心情好與不好時,顯然,筆下字的走勢是不一樣的。