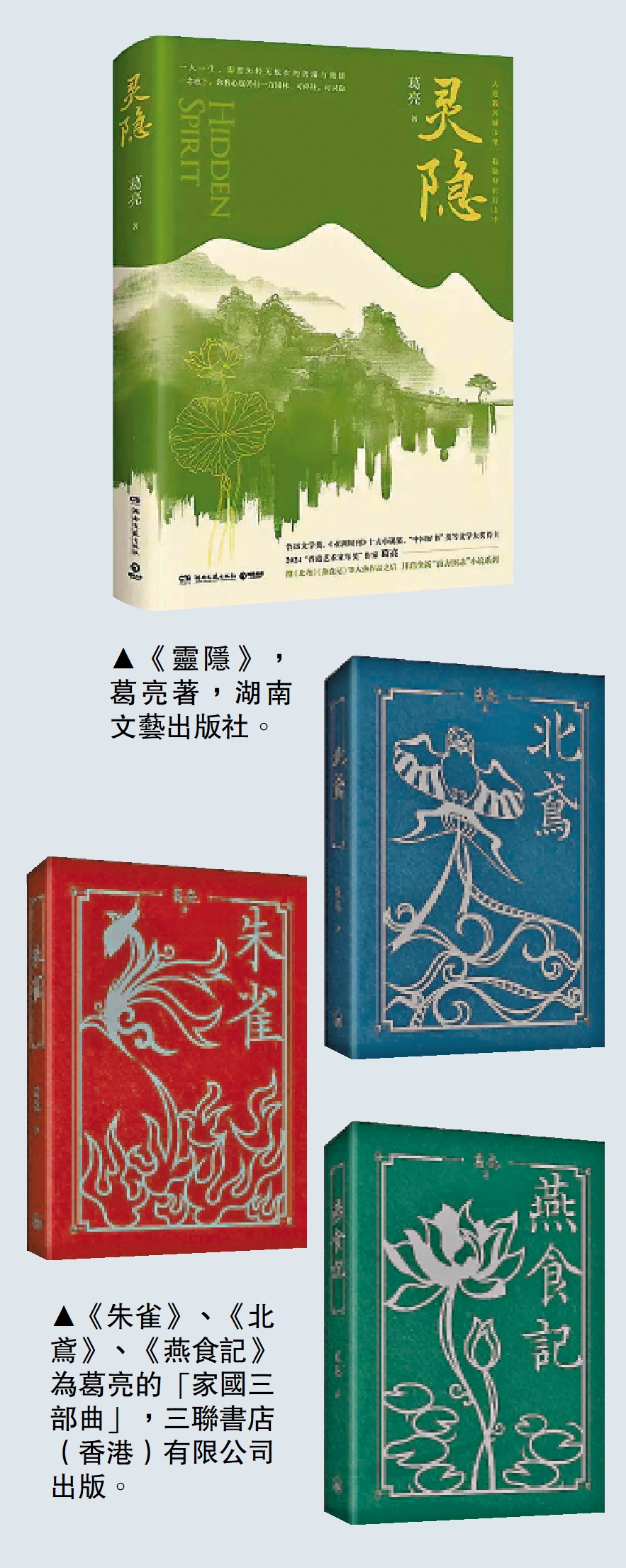

繼《朱雀》《北鳶》《燕食記》「家國三部曲」之後,作家葛亮推出新作《靈隱》,開啟他的「南方圖志」全新寫作系列。這部小說以香港鬧市中的一方淨土志蓮淨苑為起點,從真實社會事件切入,鋪陳出對個體命運的深切關注。「所謂『風起於青萍之末』,除了『大風起兮』的大敘事,我也開始注意『青萍之末』的意義。」近日,葛亮接受大公報記者專訪時表示,個人是歷史的透鏡,有他自我「編年」的方式,希望在小說中可以把個人作為歷史演進的方式進行譜寫。\大公報記者 文琰

葛亮說,《靈隱》或是個極其入世的故事,它脫胎於二○一八年香港的一起社會案件,一位大學教授因為種種原因殺害了他的妻子,一時甚囂塵上。主人公的職業與背景,讓葛亮產生共情,而且二十年前,他寫下的第一篇小說《無岸之河》,講述的也正是一位年輕大學教師的「浮生六記」。對於這個尚當其時的事件,他不想以輕率、眾生喧嘩的着眼點去呈現,而是在五年沉澱之後才去寫作,希望穿透表層,探討其行為背後整個的心靈動線。

父女為生命鏡像的「對位」

《靈隱》分為「父篇:浮圖」「女篇:靈隱」「番外:側拱時期的蓮花」三個章節,性格溫厚的南華大學教授連粵名因犯下倫常血案被捕,女兒連思睿兼負罪犯家屬、社會邊緣者戀人、智障兒童的單親母親多重身份,蒙受各路輿論衝擊。一父一女,成了生命鏡像的「對位」,他們活在彼此的時間裏,這時間很浩漫,以百年粵港的歷史作底;也十分短暫,彷彿只是人生節點中的一道光景。

「當代人格外地熱衷於作結論,哪怕結論下得十分草率。這讓我警惕。我總想觀察事件的發展、嬗變,或在輿情中的後續。但事實證明,當代人是善忘的,在信息的跌宕中,人太饕餮,不滿足於反芻。」葛亮稱,一直跟蹤案件至當下,為他開啟「南方圖志」系列書寫給予了一個契機,亦為從個人角度切入時代、切入歷史提供很好的入口。他決定將這或隱或現的人生寫出來。

關注「青萍之末」的意義

在《靈隱》中,「阿爹」慶師傅做佛像,只用木雕,青年人段河原本是澳門賭場裏的發牌師,後來成為造像師,通過造像拔除自己的「孽業」,此後又成為了別人面對社會問題的引渡者。在葛亮看來,個人應對茫茫時代的心靈史,也可以作為歷史演進的方式進行譜寫,與「家國三部曲」的宏大敘事相比,《靈隱》更接近於「地方志」的表達。

葛亮的《北鳶》有一幕,當軍閥石玉璞的地位受到政敵劉珍年的威脅時,他的夫人說了一句話:「你造出了時勢,就莫怪時勢造出了他這個英雄。」葛亮透露,當年寫這句話時他就在想:我們總是陷入對歷史和個人之間二元思考範式的拘囿,這是否是唯一諦視歷史的方式?

葛亮覺得,還是要把個人嵌入到歷史結構中去考量,進而在寫作中表達出對個體的尊重。香港早期移民者連粵名與女兒連思睿在塵世中載浮載沉的博弈,慶師傅、段河匠人世家的故事軌跡,其實都是港澳大半個世紀發展流轉的民間縮影。個人是歷史的透鏡,有他自我「編年」的方式,所謂「風起於青萍之末」,除了「大風起兮」的大敘事,他開始更注意「青萍之末」的意義。

心靈在靈隱淨土停駐

在文藝評論家看來,葛亮的小說具有鮮明的空間特徵,既以「動觀」的形式連接起不同空間的存在線索,也以「靜態」的方式描繪各種空間內的具象,動靜結合,因此富有質感地展示了遼闊的社會情景。這部《靈隱》同樣流露出作者這種濃郁的寫作特質。小說以志蓮淨苑為背景,這是位於香港鬧市中的一方淨土,已有快百年的歷史,即使最繁盛的旅遊時節,這裏仍可取靜,別具古剎出塵的意味。

葛亮說,志蓮淨苑藏有一塊赤褐色的靈石,底下鐫着元代高僧維則的詩句:「人道我居城市裏,我疑身在萬山中。」他覺得這就是當下人的處境,人們活在車馬喧囂之下,總想逃脫現實,去往詩和遠方,但反而會加固處理具體問題時傳統和現實中間的壁壘。在宏闊變幻的時代裏,你我心底仍需有一方園林可「停駐」,靈隱就象徵一方未被沾染的自然,是城市裏的一片般若幻境。且動靜一源,景語皆是情語,恰如園林之中,有時看不清楚,移步換景,便又可看見了。