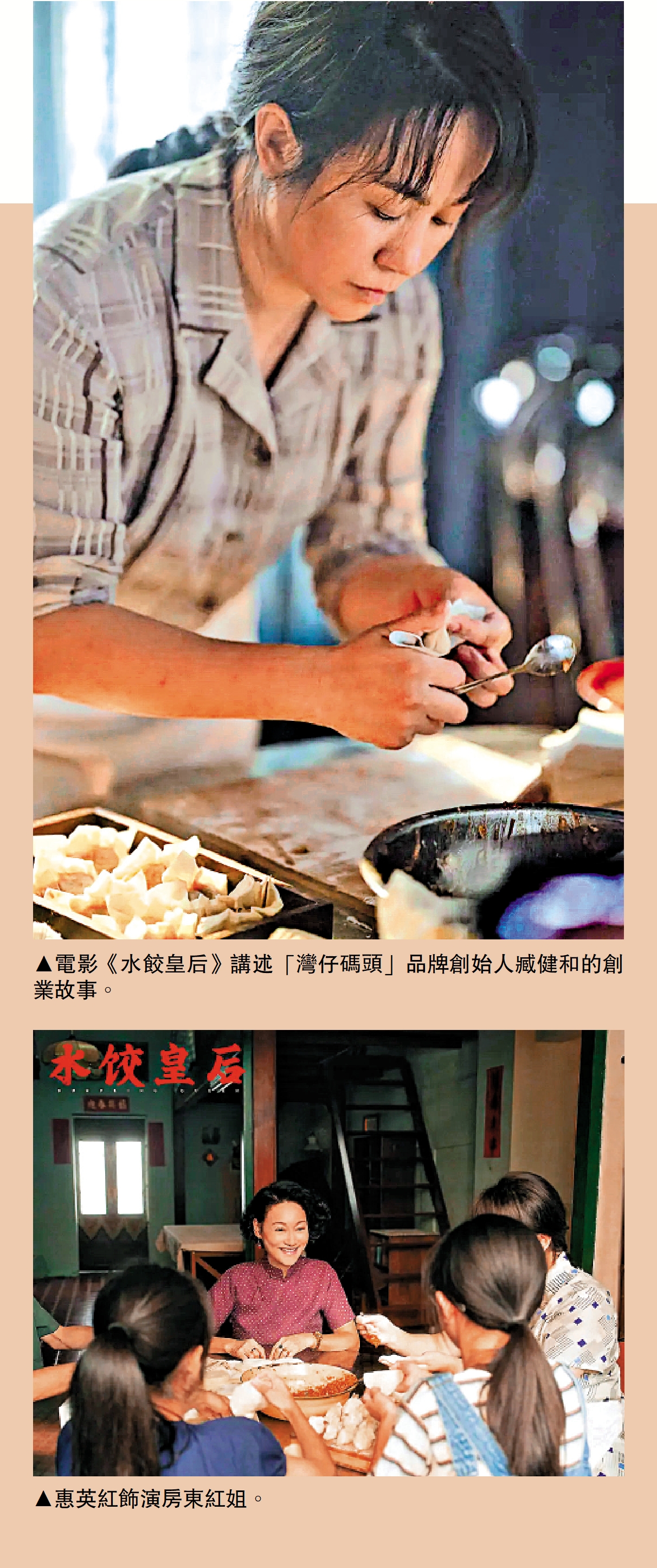

《水餃皇后》由劉偉強執導,韓家女、張夢楚、鄧潔明聯合編劇,馬麗領銜主演,惠英紅、朱亞文等友情特別出演,影片改編自「灣仔碼頭」品牌創始人臧健和的真實人生經歷,講述上世紀70年代山東女性臧健和(馬麗飾)因家庭變故流落香港,帶着兩個女兒在灣仔碼頭賣水餃謀生,面對生活的重重困境,她憑藉堅韌與智慧將街頭小攤發展為國際品牌,最終實現從底層婦女到「水餃皇后」的逆襲。/于 童

作為榮獲中國香港首屆「傑出專業女性及女企業家」獎項的獅子山傳奇,「灣仔碼頭」品牌創始人臧健和的創業故事,對香港觀眾而言可謂家喻戶曉。因此,這位憑藉倔強傲骨和拚搏精神、以單親母親身份在男性主導的商業世界撕開缺口的真實商界「大女主」,也成為了影視創作的靈感來源。

「大女主」題材的迭代

1995年TVB曾參考其經歷創作拍攝了港劇《水餃皇后》,最高收視率達28點,甚至在現實中拓寬了「灣仔碼頭」品牌的知名度。然而,該劇順應當時家庭劇的創作習慣,為女主虛構了較多感情糾葛和婆媳爭鬥,在一定程度上弱化了其個性刻畫,使其形象更接近於傳統概念中為家庭忍辱負重的「賢妻良母」。

三十年後,當劉偉強團隊再次將這個題材搬上銀幕時,編劇們將敘事的重點放在臧健和本人的奮鬥經歷上,突出展示女主的堅韌與獨立。在情感上也沒有強加愛情戲分,而是着重刻畫臧家三代女性間互為後盾、互為牽掛的親情,以及房東紅姐(惠英紅飾)、小販糖水伯(袁富華飾)等同為草根階層的街坊鄰里對女主的無私相助之誼。這種同題材改編時主題表達上的「迭代」讓筆者直觀感受到近年來女性主義覺醒升溫對影視行業的積極影響,而電影所強調的女性自主選擇與抗爭、底層女性互助共生等理念,也體現當下「大女主」題材創作的進步性。

馬麗演技「大巧不工」

作為內地近年來別具人氣的喜劇演員,馬麗在本片中讓觀眾看到了自身演技的另一面。她完全放棄了喜劇常見的誇張表情與肢體語言,通過對勞動婦女細心的觀察,在表演中再現了很多真實的勞動細節,例如擺攤時略微傾斜佝僂的身形、包餃子時利落的捏合手法、搬重物時輕微搖晃的身體等,讓角色的形體特徵與行為習慣十分貼近現實原型。

同時,面對片中女主多場情緒起伏較大的哭戲,馬麗在處理時也做到了「大巧不工」:她往往先通過類似手指絞動衣角、反覆撫摸舊照片等細節鋪墊壓抑,讓觀眾感受到女主角情緒的不斷累積,待到情緒臨界點時,反而以近乎克制的表演釋放張力,直至某個生活化的細節壓垮心理防線才任由眼淚滑落。這種「以靜制動」的演繹方式,將人物在命運重壓下瀕臨崩潰卻又強撐尊嚴的複雜心緒傳達出來,讓觀眾在銀幕內外形成強烈的情感共振。也正是因為馬麗對臧健和這位主角的優秀演繹,才讓這部作為傳記片的電影具備了較強的真實感。

細節把控有改善空間

不過,對本片而言,導演對「傳記片」風格的追求也成為一把雙刃劍。在片長119分鐘內,導演完整講述臧健和母女從意外流落香港到將自家生意做成國際名牌的經歷,其間為增強生活和時代質感,加入諸多對街坊鄰里、市井攤販生活細節、矛盾的刻畫,使全片的敘事整體呈現出較為倉促的窘態,重要劇情的銜接缺乏應有的過渡,次要情節與主線的聯繫也較為鬆散。同時,導演用接近70分鐘的篇幅描述女主擺攤賣水餃前的艱難經歷,而講述品牌從家庭作坊到走向世界的真正傳奇歷程卻只有不到20分鐘,這種頭重腳輕不僅使影片前後觀感割裂,還讓後半段女主將水餃品牌做大做強的劇情缺乏敘事支撐。

此外,作為一部追求打造真實感的電影,導演對細節的把控欠佳,例如,影片開頭設定為潮州人的婆婆想通過講方言蔑視女主,卻一直說的是白話而非潮汕話,而極為看重與顧客溝通聽取顧客意見的女主在港多年依舊無法順暢地聽、說粵語。這些瑕疵都使筆者在觀影中產生了「出戲」的感受。