集安市,吉林省通化市下轄的一個縣級市,位於長白山腳下,與朝鮮隔鴨綠江相鄰。集安曾是古代高句麗王國的都城所在地。高句麗自公元前37年建國起,至668年滅亡,歷經705年。其中425年間,有19位國王將都城設於今吉林集安一帶。

2004年,「高句麗王城、王陵及貴族墓葬」成功列入《世界遺產名錄》。如今的集安,博物館藏有高句麗王朝的精品文物數千件,珍貴遺跡有好太王碑、將軍墳、洞勾古墓、丸都山城等。近年來,集安集中發展文化旅遊,打造「王城山城王陵」全域旅遊格局,提供一站式旅遊服務。2024年9月至今,集安已接待遊客超1.2萬人次。\大公報記者 盧冶、林凱

集安市博物館是我國乃至世界唯一以展示高句麗歷史文化為主的專題博物館,館內展出高句麗文物1000餘件,生動還原高句麗貴族的生活場景,讓塵封的歷史真正「活」了起來。

文物生動還原高句麗生活場景

值得一提的是,一枚流散1700多年的「晉高句驪歸義侯」金印在今年5月被無償捐贈給了集安市博物館。印文中的「高句驪」即「高句麗」,集安市在歷史上是高句麗的核心區域,金印的「回家」讓流散文物重歸其歷史語境。

「大家請看這件陶器,這是高句麗時期的陶倉──倉即糧倉,用於象徵儲糧之意。但它並非實用器物,而是作為陪葬品隨葬墓中。」集安市高句麗歷史文化研究中心副主任尚彥臣在講解中說道。這件陶倉造型精巧,鏤空處呈現出愛心形狀,工藝細膩。他介紹,高句麗文化深受中原影響,「視死如生」,殉葬習俗正是這一文化認知的體現。

尚彥臣介紹,在古代高句麗社會中,戰馬是權力與地位的象徵。富貴人家常為馬匹配備精緻的金屬飾品,博物館內展出的桃形馬飾、鎏金馬飾等器物,極具裝飾性與工藝價值,就連馬嚼子也為銅質所製,盡顯高句麗貴族奢華生活一角。

此外,館中陳列的高句麗墓室壁畫和高句麗飾品亦令人驚艷。壁畫所描繪的日常生活場景,真實反映了高句麗人的社會風貌與精神世界。有遊客參觀後表示:「高句麗時期女士佩戴的金耳墜、金釵等,即使放在今日也不過時,可見古代工藝之高超與審美之超前。」

好太王碑漢字 展現與中原聯繫

集安高句麗國家考古遺址公園承載着高句麗的厚重歷史文化,其核心區的丸都山城、將軍墳、好太王碑等6處遺跡,與西大墓、千秋墓、舞踴墓等10餘處展示區,沿着鴨綠江右岸呈帶狀分布,東西延展30餘公里。

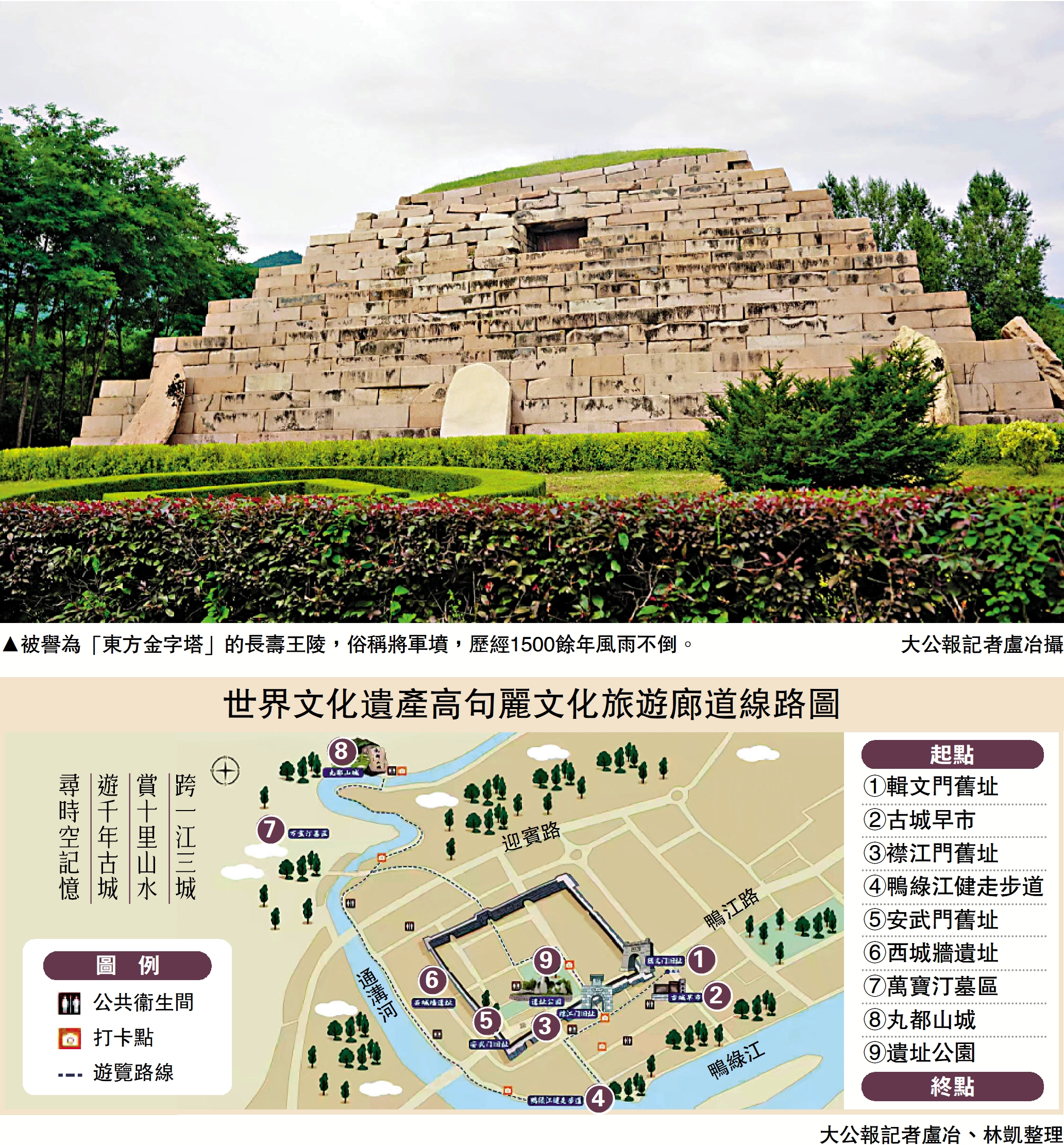

被譽為「東方金字塔」的將軍墳,歷經1500餘年風雨不倒。好太王碑上1775字的漢字隸書碑文,更是直接勾連起中原王朝與邊疆政權的血脈聯繫。

全域旅遊格局 收入破50億

燦爛的文化遺產吸引着世界各地的遊客,數據顯示,申遺成功之初,集安市年遊客量僅33.6萬人,旅遊收入約0.8億元。而截至2023年,全市接待遊客突破300萬人次,旅遊綜合收入達51億元人民幣。今年端午節期間,「高句麗一日遊」旅遊套餐同比增長18.3%。

近年來,集安市通過打通「王城─山城─王陵」三大遺產節點,構建以歷史文化為主軸的全域旅遊格局。2024年,集安市遊客服務中心正式投入使用,遊客在此可一站式獲取高句麗景區開放時間、遊覽路線、門票價格及相關文創產品,實現從遺址群落、博物館展陳,到文創空間與演藝劇場的沉浸式文化體驗。自2024年9月11日中心啟用以來,短短數月已接待遊客1.2萬人次。

「從高速路下來直接到遊客服務中心,只有幾百米,非常方便。購票到設定遊覽路線再到車輛租賃,一站式服務讓整個行程毫無負擔。」來自浙江的遊客周國揚表示。

來自上海的文化旅遊考察團也將集安作為考察重點之一。上海遊客史寅在接受《大公報》採訪時表示,「我們印象中的東北已大為改觀,尤其是吉林,無論是城市建設、自然環境,還是文化底蘊都煥然一新。」他說,「參觀高句麗遺址,聆聽歷史講解,讓我們對中華文明的傳承與邊疆歷史的歸屬有了更清晰的認知。」

200多件文創 靈感全來自本地

在集安的文創商店,可以看到一系列具有高句麗文化設計感的產品:鎏金馬鐙造型的銅器擺件、三足烏冰箱貼、長壽王陵紀念幣、手把金磚黃銅器、印有高句麗壁畫圖案的絲巾等,或樸拙古雅,或活潑可愛,不少遊客驚嘆:「原來歷史可以這麼好看。」

高句麗文物景區遊客中心主任劉俊龍介紹:「我們基本上每月上新一次,目前已經開發出200多款高句麗文創產品,設計靈感全部來自本地出土的高句麗文物和遺址。」在產品設計上,團隊堅持「歷史真實+創意表達」的原則。例如,一款銅質小擺件,靈感源自高句麗貴族墓葬中出土的鎏金馬凳,寓意「步步登高」;又如源自高句麗壁畫中象徵太陽神祇的三足烏,則被巧妙轉化為冰箱貼和胸針,兼具民族符號感與大眾可接受度。

最受歡迎的兩款明星產品─「手把金磚」與「三足烏」,已成為遊客的「必買清單」。「手把金磚」由黃銅鍛造,手感厚實,側面雕刻「平安」「登科」「富貴」等吉祥語;而「三足烏」則是集安市市標,具有其鮮明的地域文化特徵。

「演藝+節慶+夜遊」的場景體驗也在同步推進。舞台劇音舞詩畫《夢縈高句麗》已成為高頻打卡項目,講述了兩千多年前,高句麗民族於這片土地繁衍生息,並在集安建都長達425年的崢嶸歲月。 大公報記者盧冶、林凱