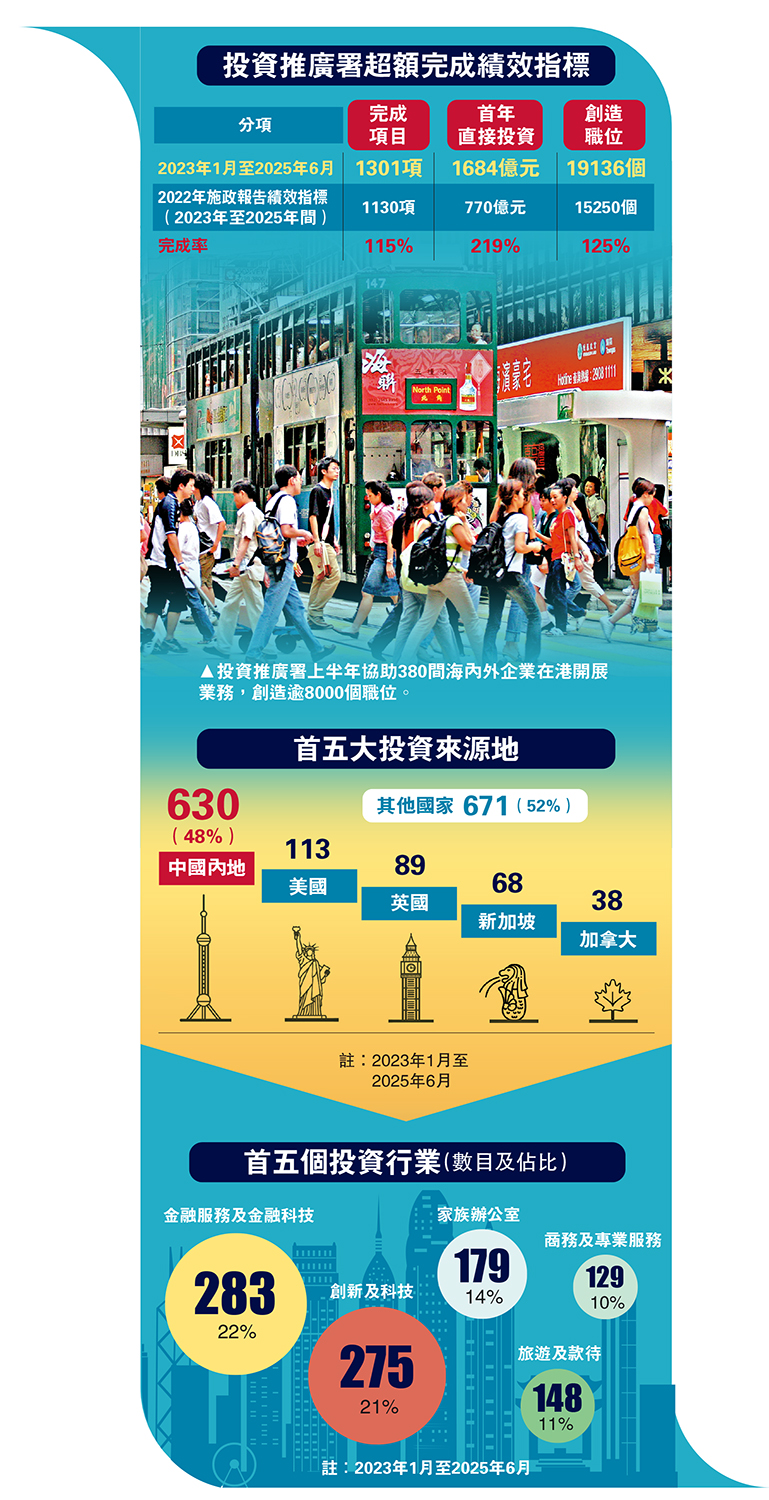

投資推廣署昨日公布施政報告績效指標回顧及2025年中期工作報告,顯示已提前完成2022年施政報告中設定的績效指標。從2023年1月到今年上半年,該署協助逾1300間企業在港開設或拓展業務,海外公司佔超過一半(52%)。這些企業在開設或擴展業務的首年,為港帶來超過1600億元外來直接投資,創造逾1.9萬個新職位,當中138間企業成功在港交所上市。

投資推廣署署長劉凱旋表示,香港正成為內地企業「走出去」和把海外企業「引進來」的雙向「跳板」,這些來自世界各地的企業與資金,正是對「投資香港」最堅實的回應。\大公報記者 李樂兒

今年上半年經投資推廣署協助在香港開設或拓展業務的企業,內地企業有630間,佔48%,其他主要來源包括美國113間、英國89間、新加坡68間及加拿大38間。按行業分布,企業最多屬金融服務和金融科技行業,有283間,其次有275間創新科技企業,179間家族辦公室,148間旅遊及款待企業,以及129間商業及專業服務企業。

劉凱旋稱,受惠於內地對於企業出海的政策支持,近年來內地企業加快了「走出去」的步伐,現時引進的內地企業落戶本港的增量與增速皆比其他地區更多更快。她預計,香港作為內地企業出海的首選平台,來港企業數目將持續增加。

上半年來港企業增兩成

實際上,投資推廣署今年上半年共協助380間內地及海外企業在香港開設或拓展業務,按年上升近20%,為本港經濟帶來391億元的首年直接投資額,創造逾8000個職位,分別按年上升2%和128%。

在地緣政治等外圍因素挑戰下,劉凱旋認為香港有危亦有機。她表示,有東盟及歐洲商會指過去出口太倚賴美國,現時要分散風險、長遠要開拓新市場,而亞洲和大中華地區仍是增長最迅速的市場,香港可藉「自由港」的獨特優勢捉緊機遇,發揮作為國際貿易中心的獨特優勢,吸引企業落戶投資。

至於市場拓展方面,劉凱旋表示,投資推廣署將致力深耕歐美北亞等傳統市場,同時積極開拓新興市場。她稱,不同的地區有不同的機遇,例如中東地區擁有大量資金,而本地企業以地產業為主,對於綠色環保、農業科技及新能源等企業與投資有較大需求,內地相關企業正可通過香港平台進入本港;歐洲的企業則受困於市場規模小及生產成本高,因此不少當地的創科企業正尋求與香港及在港中資企業的合作機遇。

未來聚焦四大策略產業

劉凱旋說,投資推廣署的招商引資工作縱貫產業領域,匯聚政策導向,緊扣近年施政報告重點措施,如低空經濟、烈酒貿易、北部都會區發展等。而未來將聚焦四大策略產業,包括金融服務與金融科技、創科、供應鏈管理與物流、可持續發展與綠色經濟。