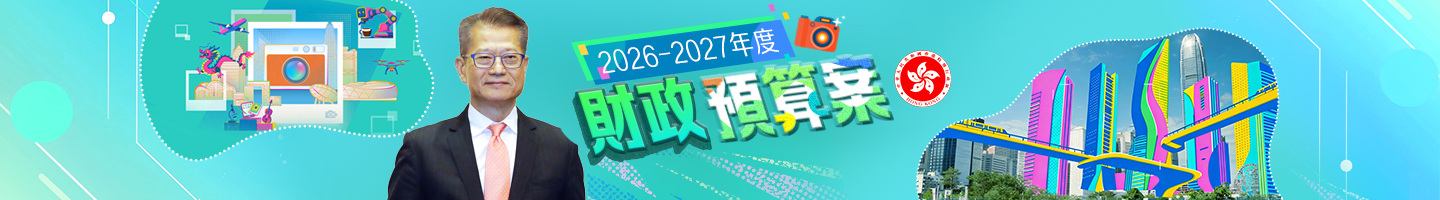

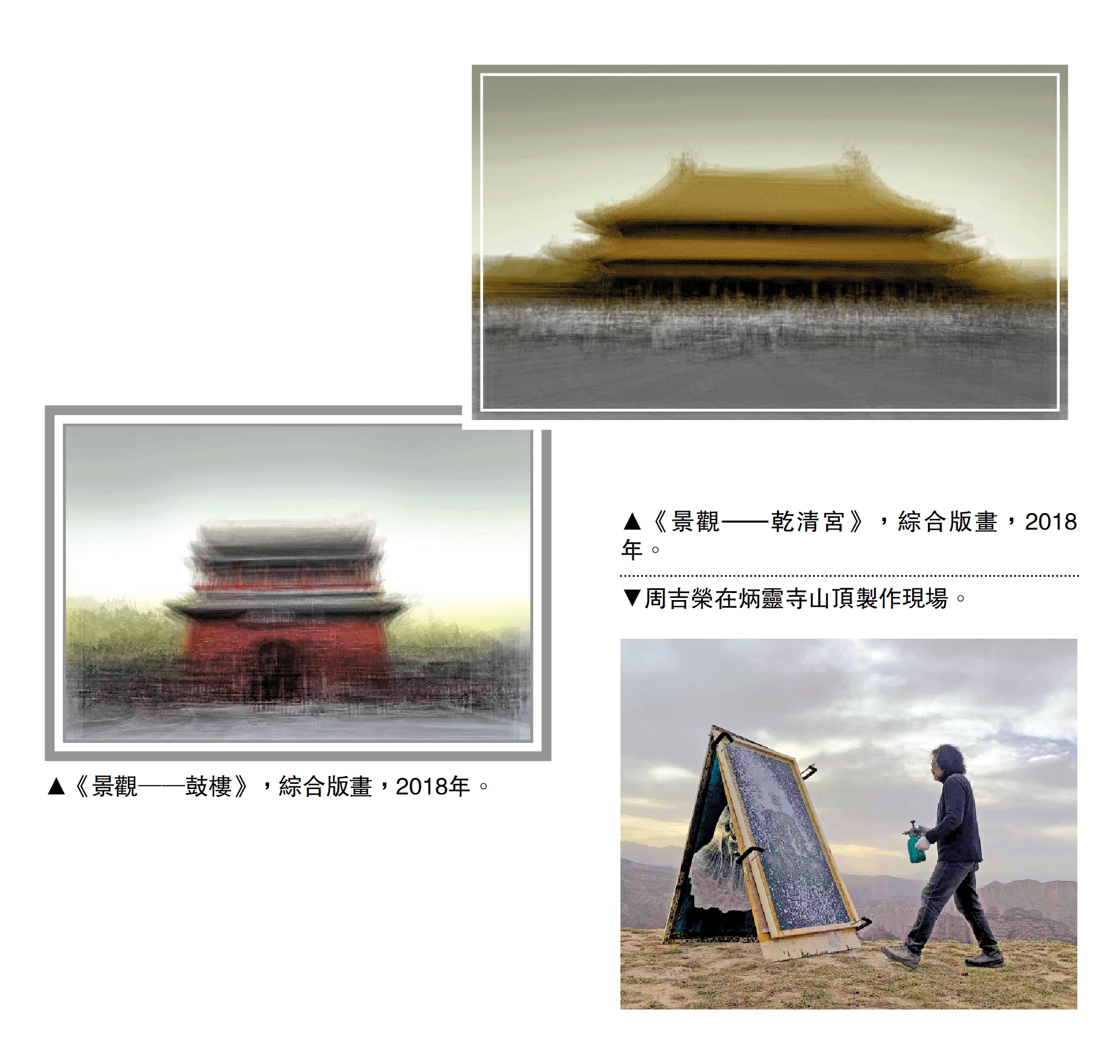

圖(上至下):《景觀—乾清宮》,綜合版畫,2018年。;《景觀──鼓樓》,綜合版畫,2018年。;周吉榮在炳靈寺山頂製作現場。

首屆「香港『黃永玉』國際青年版畫藝術家扶持計劃」入圍青年藝術家名單日前正式公布。該計劃專家委員會導師、中央美術學院教授、國際版畫學院副院長周吉榮接受《大公報》專訪時表示,從藝術成就到為人處世,黃永玉先生的一生堪稱精彩。他認為,此次扶持計劃以黃永玉命名,也會啟示年輕人,藝術不應局限於一種形式或風格,而應廣泛吸收、融會貫通,不斷開拓新的藝術境界。\大公報記者 李 暢

經過層層評選與專家深入討論,最終有111位風格鮮明、表現出眾的青年藝術家成功入圍。所有入圍作品將於8月於香港會議展覽中心展出。周吉榮表示,「香港作為國際文化交流的重要窗口,具有獨特的地位與優勢。」在香港進行展覽,為青年藝術家們提供一個國際化的交流舞台,讓他們接觸到不同國家和地區的藝術理念與創作手法,拓寬藝術視野,激發創作靈感。同時,也有助於吸引國際藝術界的目光,關注中國青年版畫藝術的發展,促進國際間版畫藝術領域的合作與交流。

鼓勵青年版畫家大膽實踐

對於今次的參賽作品,周吉榮表示,鑒於這是面向青年人的扶持計劃,他對充滿活力與創新性的作品滿懷期待。「哪怕作品並不完美、不夠成熟,但只要充滿個人的奇思妙想,展現出創造性,就非常值得鼓勵。」他認為,青年時期是藝術探索與創新的黃金階段,敢於嘗試的膽量和獨特的創意是青年版畫家寶貴的財富,這些特質能為版畫藝術注入新鮮血液,推動其不斷發展。

事實上,數十年來,周吉榮一直強調「藝術當隨時代」。他的許多版畫作品以城市建築與日常生活為題材,一版一刻中,不僅是對城市景觀的描繪,更是對社會發展進程中人類心靈和價值的深刻反思。

藝術作品應與時代同頻共振

正因如此,在教學過程中,周吉榮認為,每個學生都是獨一無二的,因材施教至關重要。要根據學生的個人氣質、性格以及對藝術的感受力等差異,進行有針對性的指導。但總體而言,他始終向學生傳達一個核心觀念──要關心自己所生活的現實和社會,傳達出自身的真切感受,描繪那些能觸動自己的事物。他始終認為:「優秀的藝術作品應該與時代同頻共振。」

談及版畫領域的國際交流,周吉榮說,「相關的交流活動一直十分頻繁,許多國家都舉辦版畫雙年展甚至三年展,而且不少國家已經延續了十幾屆。」不過,周吉榮續說,在頻繁的國際交流活動中,如何通過版畫作品傳遞東方基因、傳承中華文化,讓國外民眾和藝術愛好者更好地了解中國,是一個重要課題。青年版畫家在國際交流中,應充分挖掘和運用這些文化資源,創作出既具有現代感又能體現中國傳統文化精髓的作品,讓更多的人感受中國文化的魅力與深度。

深入探討版畫藝術本身,周吉榮指出,版畫具有特殊性,它是建立在技術基礎之上的一種特有的藝術形式,一直與媒介技術保持着緊密聯繫。「當你將藝術表達融入其中,把圖像性元素考慮進來,就會發現很多圖片相關內容都能納入版畫創作範疇。」他解釋道,版畫分為諸多不同門類,不同版種有着不同特性。例如,木刻版畫強調刻痕與平面性;石版畫則是在石面上直接繪製,具備鮮明的繪畫性;而絲網版畫則因其印製方式的特性,圖像性特徵更為突出。這些在不同時代產生的版種,所形成的特定藝術語言,都與當時的技術發展密切相關。

「AI為版畫披上一件新外衣」

被問及版畫創作會不會在數字時代受到衝擊,周吉榮坦言,這並非衝擊,而是為版畫創作提供了新的發展機遇。從本質來看,藝術是帶有創造性的形式,而AI並不具備真正的創造性,它本質上是數據的集成。「相反,AI可以成為版畫創作的輔助工具,為版畫賦予新的表達形式。」他形象地比喻道,「AI就像為版畫披上一件新的外衣,助力其形成新的藝術語言進行表達。」\圖片均為受訪者提供