儘管全球經貿和地緣政治形勢複雜嚴峻,不確定性上升,但多年來中國經濟的基本盤始終保持平穩運行,足見其發展的根基和韌性,確定性正在於中國經濟的內生性增長動能在持續增強,以科技創新引領的經濟轉型成果顯現。展望來看,「十四五」期間中國經濟總量的增長和質的提升同步,將為「十五五」開局奠定堅實的基礎。

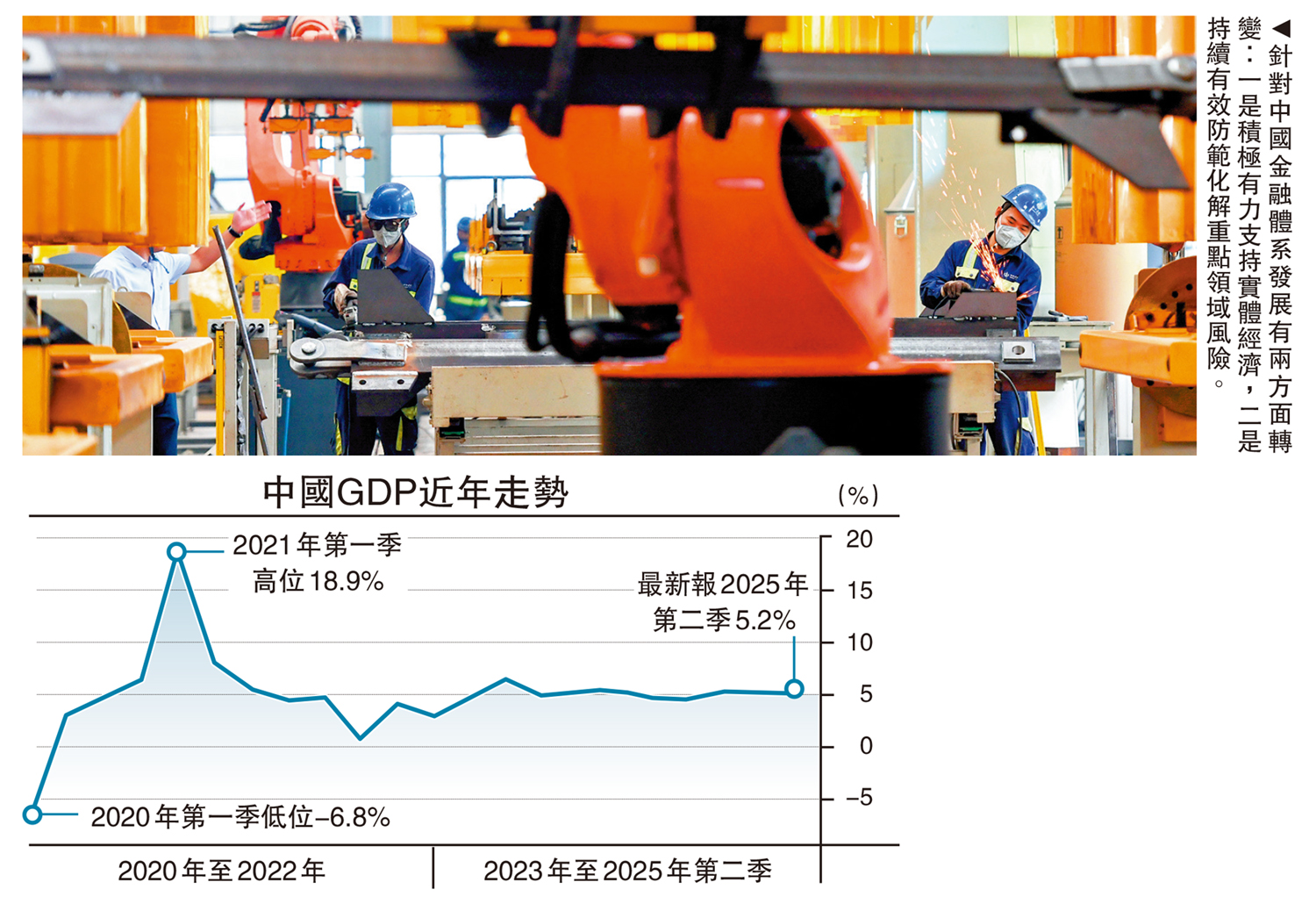

「十四五」期間,中國經濟保持可持續高質量平穩增長。數據顯示,按不變價,2021-2024年中國國內生產總值(GDP)平均增速達到5.5%;按國際貨幣基金組織(IMF)統計,中國GDP規模按美元計增至18.75萬億美元,其間的增幅為3.08%。按官方預期,2025年有望實現5%的經濟增長目標,「十四五」期間中國的經濟增量預計超過35萬億元(人民幣,下同)。

科創引領高質量發展

一是高科技及先進製造業的迅速崛起。中國在「十四五」期間明確以高科技創新引領高質量發展,通過大規模的科技投資及研發實現高水平科技創新,包括在重要科技前沿領域的巨大突破。從研發支出來看,2021-2024年中國的研究與試驗發展(R&D)經費投入從2.8萬億元增長到了3.61萬億元,增幅達28.9%,較「十三五」末增長近50%,增量達到1.2萬億元;研發強度來看,同期中國的R&D支出佔GDP的比重從2.43%增至2.68%,增幅達到0.25個百分點,排名世界第12位,超過歐盟國家平均水平(2.11%),接近於經濟合作與發展組織(OECD)的平均水平(2.73%)。基於中國科技創新的新突破和有力支撐,中國製造業的「含金量」保持持續上市,除了在製造業增加值延續較高的水平,2024年中國的製造業增加值佔GDP的比重維持在25%,遠超主要大型經濟體(美國、歐盟和日本分別為10%、14%、21%),佔全球比重約30%,連續15年保持全球第一。

二是數字經濟保持領先水平。新一輪科技革命廣泛興起,以算力、數據應用、數字化等為代表的數字經濟新業態、新模式不斷湧現。中國充分發揮超大規模市場優勢,較早布局數字經濟,制定數字經濟發展戰略,發布「十四五」數字經濟發展規劃,明確到2025年,數字經濟邁向全面擴展期,數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到10%。國家數據局發布《數字中國發展報告(2024年)》顯示,近三年數字中國發展指數保持10%以上的穩步增長。數字經濟發展提質增效,數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重10%左右。2024年全球新公開的生成式人工智能專利4.5萬件,中國佔比達到61.5%。數據要素市場拓展及數據基礎設施建設加快,驅動數字經濟邁向「加速度」,數字技術賦能產業轉型。數據顯示,中國已建成3萬餘家基礎級智能工廠、1200餘家先進級智能工廠、230餘家卓越級智能工廠,覆蓋超過80%的製造業行業大類。

內外共築「雙循環」格局

一方面,堅定實施擴大內需戰略,消費增長貢獻穩步提升。擴內需有兩方面的支撐,首先是城鎮化水平的提升。中國的城鎮化率保持穩定增長,2024年中國常住人口城鎮化率升至67%,比2020年提升3.11個百分點,意味着擴大內需還有很大的提升空間;其次是人口紅利的轉換。大量的勞動力資源構成了龐大的人口紅利,並在經歷產業轉型後又集聚成為更具競爭力的工程師紅利,這也成為中國科技創新的重要支撐。

隨着擴內需、促消費政策密集落地,消費內需對經濟增長的貢獻度穩步提升,統計顯示,2021-2024年,內需對經濟增長的平均貢獻率為86.4%,最終消費對經濟增長的平均貢獻率達56.2%,比「十三五」期間提高8.6個百分點。但也要看到,持續擴內需還需要從結構性層面挖潛增長空間,一是從收入端推動各項政策擴容提質,通過各種渠道增加居民收入,同時在穩就業、穩樓市股市等全面發力,提升居民消費信心,增強擴內需的動能;二是從供給端統籌經濟和社會政策,在社會保障、醫療、教育和養老等社會民生領域加大投入、增加公共服務供給,為擴內需提供堅實的保障。

另一方面,穩外貿穩外資政策持續,價值鏈地位不斷提高。2024年中國外貿額同比增長5%,連續第八年保持貨物貿易第一大國地位,已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴。從貿易額的佔比來看,2021-2024年貿易額佔GDP的平均佔比約36.8%,相較於2004-2012年間54.8%的較高佔比,表明中國對外依存度在逐步下降,經濟內生性增長的支撐更加顯著。但在堅定擴大內需的同時,穩外貿的重要性仍十分關鍵,外需及貿易順差對經濟增長的拉動作用更加顯著。

中國進出口貿易規模保持穩定增長的同時,貿易順差保持持續增長態勢,屢創歷史新高。2024年中國的貨物出口規模達3.58萬億美元,比2020年增幅32.2%;貨物貿易順差規模達9914.2億美元,比2020年增幅89.2%。貨物和服務貿易差額佔GDP的比重保持穩增,2021-2024年的平均值為2.66%。總的來看,面對當前複雜嚴峻形勢,特別是「關稅戰」和經貿秩序調整的關鍵時期,穩定外貿大盤至關重要。

宏觀政策更精準高效

財政貨幣政策協調配合,預期管理優化完善。中國的財政政策空間及調整的餘地較大,主要在於中國的公共債務水平保持在較低的水平,赤字率保持平穩,國際儲備規模穩定在3萬億美元以上,償付能力強。

「十四五」期間,中國經濟經歷各類風險挑戰,但很快實現經濟恢復性增長且保持長期向好的基本面,關鍵在於財政貨幣政策的及時調整,具有前瞻性和多元平衡。財政政策方面,體現在有兩點轉變:一是短期和中長期兼顧。應對外部衝擊,短期內迅速推出包括發行特別國債及地方專項債、減稅降費、民生兜底等綜合措施,有助推動經濟較快回穩,結合中長期深化財稅提振機制改革,有力支撐經濟長期向好。二是強化逆周期調節。「十四五」時期宏觀環境複雜多變,財政政策轉向更加積極有為,政策靠前發力,提高赤字率,增加財政支出規模及加強財政支出強度,有助推動宏觀經濟的平穩增長。

貨幣政策方面,也有兩方面的創新:一是結構性貨幣政策工具的運用。近年來結構性貨幣政策工具更加豐富,包括科技創新和技術改造再貸、普惠養老專項再貸款、碳減排支持工具,該設立了保障性住房再貸款、股票回購增持再貸款等,支持實體經濟重點領域和薄弱環節,凸顯貨幣政策的主動性。二是利率框架及工具的創新發展。中國加快推進利率市場化改革,優化存貸款利率形成機制,建立市場利率定價自律機制及形成貸款市場報價利率(LPR),並完善公開市場操作及逆回購等方式推動市場利率圍繞政策利率附近波動。

其二,金融體系總體穩健運行,國際競爭力增強。目前中國金融體系總體穩健,金融風險整體收斂,銀行業和保險業總資產在保持增長的同時,金融服務持續加強。商業銀行風險抵補能力整體充足,2025年一季度,商業銀行撥備覆蓋率為208.13%,資本充足率15.28%,一級資本充足率12.18%,核心一級資本充足率10.70%。整體而言,中國金融體系逐漸走向成熟,金融體制改革持續深化,金融監管體系更加完善。

積極有力支持實體經濟

針對金融體系發展,有兩方面的轉變:一是積極有力支持實體經濟。金融管理部門制定了關於做好「五篇大文章」的發展規劃,提出明確的目標、措施,引導金融機構提升金融服務能力,優化資金供給結構,切實加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務。二是持續有效防範化解重點領域風險。因經濟周期和金融周期變化,及外部衝擊加大,房地產市場、中小金融機構、地方債務等重點領域風險暴露,用力推動房地產市場止跌回穩,穩妥處置地方中小金融機構風險,積極穩妥防範化解地方債務風險。

短期而言,中國仍需要發揮宏觀政策的逆周期調節功能,在穩增長和促發展、防風險等維度出台新的支持性政策,包括增加特別國債或專項債等財政政策,以及擴大結構性貨幣政策工具、定向降準等貨幣政策措施,在築牢發展根基的同時,着力解決信心和預期問題。

中長期而言,二十屆三中全會已明確重點改革事項,未來還需要通過實質性的改革舉措予以落地,重點包括構建全國統一大市場、深化財稅和金融體制改革,以及在統籌新型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興等推出具體的規劃及政策,挖掘內生性增長潛力和更加均衡的發展空間,並穩步擴大制度型開放,拓展多元的國際市場。

(作者為上海金融與發展實驗室特聘研究員。本文僅代表個人觀點)