第35屆香港書展,聯同第8屆運動消閒博覽及第5屆零食世界於昨日閉幕。受10號颱風「韋帕」的影響,原定7日的展期變為6日,三大展覽共吸引超過89萬人次入場,比上一屆少了10萬人次,人均消費較去年微升。有參展書商表示,雖然風暴後延長營業時間,但始終追不回周日一天的損失,不過大體銷量可與往年持平。

北京大學中文系教授張頤武評價香港書展是城市的「盛事」,各種相關的活動讓這個書展既是城市書香的展示,也是出版業交流的平台。不少參展商、作家和讀者也都期待香港書展舉辦的活動更加多元化,增加國際書籍版權交易,進一步提升其國際影響力。\大公報記者 劉毅、郭悅盈

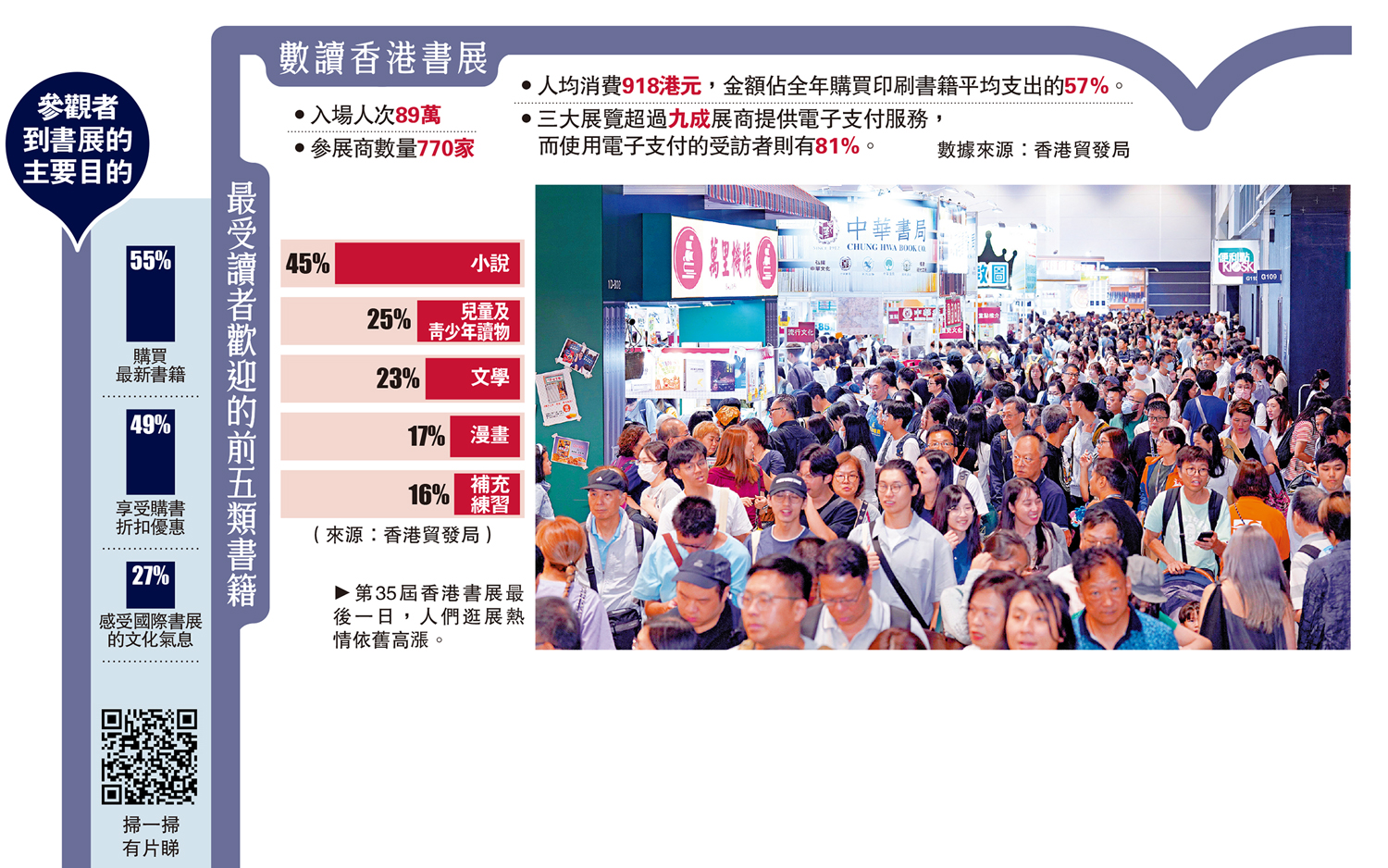

書展原定7日,周日遇到10號颱風「韋帕」的襲擊,被迫中止一日,一共舉辦了6日。昨天是書展最後一日,人們逛書展熱情依舊高漲,臨到5點收市,廣播提示「已經結束」的聲音,播出幾輪,依然有讀者不願離場,有讀者抓緊最後時間,再看下有沒有其他心水書籍。書釘也來不及打了,速速買上幾本,收穫頗豐。

人均消費近千元高於去年

現場見到不少書商都推出風後打折消息以促銷。有參展書商表示,雖然風暴後延長營業時間,但始終追不回周日一天的損失,但大體銷量可與往年持平。也有讀者表示,因為少了一天休息日逛書展,最後兩天要趕場買書,有讀者接受大公報記者採訪時表示,希望書展可考慮風暴影響而延遲一日閉幕。

今年,主辦方隨機訪問860位入場人士,調查顯示受訪者今年在書展的平均消費金額為918港元,較去年微升,金額佔全年購買印刷書籍平均支出的57%。另外,三大展覽超過9成展商提供電子支付服務,而使用電子支付的受訪者則有81%。調查亦顯示讀者到書展的主要目的是購買最新書籍(55%),最受讀者歡迎的書籍種類,首五類分別為小說(45%)、兒童及青少年讀物(25%)、文學(23%)、漫畫(17%)及補充練習(16%)。

書展常客Michael看中了一本《灣仔情猶在》,他認為可以通過書展了解到更多出版社的新書資訊,「香港人生活節奏快,但對我個人而言,電子書始終是查資料的工具,打開一本書,當中的『書香』讓我覺得更為重要,看紙質書、飲一杯茶,就是人生一大樂事。」

盼增拓圖書版權交易市場

因為有書展的存在,此時香港都會浸潤在一片「書香」當中。

在本地作家嚴浩看來,每年的7月,人們見面寒暄的話題都與香港書展有關,香港書展已經成為一場亞洲文化的盛事,也是促使香港打造成為中外文化藝術交流中心的重要平台,「香港書展令香港更有生氣和活力,來自世界各地的出版書商,聚在這裏,既體現香港作為中外文化薈萃之地的城市特質,也令書展成為了不同文化的交流點。」

香港書展已舉辦35年,未來如何愈辦愈好?不少參展書商和新書作家分享了他們的建議。

三聯書店(香港)董事、總編輯于克凌表示,書展十分受香港市民歡迎,期待未來定位不僅是新書零售,可考慮通過增拓圖書版權交易市場,進一步提升國際影響力。「書展作為香港的文化盛事,有助打造香港成為中外文化藝術交流中心,落點是文化,書籍是文化的承載,可通過提升各類圖書的版權交易,發揮香港的城市文化優勢,吸引世界各地的參展書商聚集於此,書展的專業性、地域化都能得到進一步的提升。」

萬里機構副總經理兼副總編輯梁卓倫亦建議書展未來可引入更多國際出版物,並延續今年展場內的AR、AI互動裝置,「這類設計也有助於強化書展的吸引力,對香港成為一張重要的城市文化名片有正面作用。」

書展期間推出新書《深水埗101》的作者劉智仁也肯定了香港書展已經深入人們的日常生活。他期待書展舉辦的活動可以更加多元化,不僅只是舉辦名作家講座,也可考慮舉辦一些工作坊等,也期待未來能進一步打入大灣區市場,通過閱讀,讓外地旅客也能感受香港的城市魅力。