橋水基金(Bridgewater)創始人瑞·達里歐(Ray Dalio)今年出版新書《國家如何走向破產:大周期》。他在書中指出,不管是企業還是國家,只要過度積累了債務,就會碰到債務危機的麻煩。而為了降低風險,就需要通過「去槓桿」措施來壓縮債務規模。對此觀點,筆者有不同的意見。

理解債務問題可以有三個思維層次。第一個微觀思維層次,認識到一個微觀經濟主體債務可持續的前提條件是,該主體的現金流能夠在任何時點上覆蓋其債務的本息支出。第二個宏觀思維層次,認識到對一個國家而言,債務的真正約束在國家的生產能力──產能過剩、內需不足的國家債務可持續;而產能不足、內需過剩的國家債務不可持續。第三個國際貨幣體系層次,美國債務約束不在美國的供給能力,而在於「美元霸權」。這也意味着,只要美元仍然是國際儲備貨幣,美國的債務就可持續。相應地,只有威脅到「美元霸權」的事情才會給美國帶來債務風險。

有了分析債務問題的三個層次思維的準備,現在可以回過頭來看看達里歐錯在了哪裏。達里歐在分析宏觀經濟問題的方法論上犯了兩個嚴重錯誤:(1)是他錯誤地用微觀思維來分析宏觀問題;(2)他是錯誤地將宏觀經濟想像成一台機器,沒能看到不同宏觀經濟狀況下,宏觀運行邏輯的差異。

達里歐分析國家債務的核心邏輯是,國家積累的債務太多了就要爆發債務危機。而他對債務是否太多的判斷標準是,債務所創造的收益是否能夠覆蓋債務的成本。這是債務分析的微觀思維,對個人和企業等微觀經濟主體適用。這種邏輯固然符合人們的直覺,卻不能盲目套用到國家債務的分析之上。正如前文所分析的,對美國之外的其他國家,生產能力是一個國家債務的真正約束,而美國的債務約束則在於「美元霸權」。

忽略市場預期改變的影響

達里歐第二個方法論上的錯誤在於,將宏觀經濟理解成一台機器。早在2008年,達里歐曾撰寫過一篇文章在網上流傳甚廣,題為《經濟機器是怎樣運作的》(How the Economic Machine Works)。這篇報告的第一句話就是「宏觀經濟就像一台機器」。《國家如何走向破產:大周期》的第1章第1節,也以《機器的運作原理》為題。

上述機器論研究方法早已被證偽,並且被經濟學家們拋棄了半個多世紀了。如果你非要將宏觀經濟看作一台機器,它也會是一台非常奇怪的機器──內部結構和運行參數會因為操作這台機器方式的改變而改變。想像一輛奇怪的汽車,在駕駛員不怎麼踩油門的時候,偶爾踩油門時車會加速。但當駕駛員總踩油門加速之後,再踩油門汽車就不加速了,甚至還會在踩油門的時候減速(油門居然變成了煞車)。這輛奇怪的汽車就是宏觀經濟。

宏觀經濟之所以是一台奇怪的機器,是因為一旦經濟預期改變,人的行為就相應改變,並導致「機器」的結構隨之變化。這方面的一個著名例子就是「菲利普斯曲線」(Phillips Curve)的消失。1958年,新西蘭經濟學家菲利普斯首次在英國的經濟數據中發現了通貨膨脹率和失業率之間的負相關關係,並命名為菲利普斯曲線。但進入20世紀70年代之後,當西方國家政府越來越多地利用菲利普斯曲線來調控宏觀經濟的時候,菲利普斯曲線就消失了,西方國家隨之落入了高通脹率和高失業率並存的「滯脹」狀態。

後來通過研究發現,20世紀50至60年代,菲利普斯曲線之所以存在,是因為當時的民眾保有低通脹的預期。在這段時間裏,通脹上行會被民眾視為經濟向好的信號,因而會促使企業更多僱傭勞動力,從而壓低失業率。但當政府開始積極運用菲利普斯曲線而推高通脹的時候,民眾的預期就發生了變化。這時,高通脹不再被民眾視為經濟向好的信號,而更多被看成政府推高通脹「愚弄」民眾的結果。因此,通脹上行就不再促使企業增加僱傭。菲利普斯曲線的消失催生了20世紀70年代宏觀經濟學界的「理性預期革命」,讓經濟學家們徹底摒棄了對宏觀經濟的機器論看法。

菲利普斯曲線消失這件事不僅對經濟學家們有意義,也給所有試圖理解宏觀經濟運行的人帶來了啟示,那就是:千萬不要把宏觀經濟想像成一台機器──宏觀經濟中的各種因果聯繫、反應行為,都可能因為宏觀經濟環境的變化而變化。達里歐就在這裏犯了錯,因此誤認為央行印鈔票來遏制債務危機爆發時,必然會導致本幣貶值。但真實情況未必如此,央行印鈔既可能會讓本幣貶值,也可能讓本幣升值。究竟會有哪種後果,要看宏觀經濟的運行狀況而定,尤其要看經濟是否處在需求不足的狀況中。

達里歐在央行印鈔和貨幣貶值之間錯誤地加上了一條機器因果聯繫,自然就不認同央行能通過印鈔來解決債務危機,因而也就深信國家的債務多了就會爆發債務危機。

赤字沒有一定之規

達里歐這種對宏觀經濟的機器性理解所帶來的錯誤還體現在很多地方。比如,在《國家如何走向破產:大周期》一書的第18章,達里歐提出了他的「3%解決方案」──他認為應該將美國的財政赤字佔GDP比重削減至3%。在其看似複雜的測算背後,隱含着達里歐的一個關鍵假設,即一國的財政赤字應該有一個最合理的水平(達里歐認為是3%)。事實上,很多人都有類似的想法,一國合理的財政赤字規模應該是多少?

事實上,一國的財政赤字和債務規模應該多少才合適,取決於該國所處的宏觀經濟狀況。不同的狀況下,合理的財政赤字和債務規模是不一樣的。試圖去尋找不隨時間變化,甚至是放之四海而皆準的赤字和債務規模標準,不僅徒勞無功,而且危害極大。問出了這樣的問題,也就假設了問題答案的存在,因而就會讓人忽視真正重要的宏觀經濟運行狀態,忽視了具體問題具體分析的必要。

中國有句俗話叫「基礎不牢、地動山搖」。在分析問題時,方法論是基礎。方法論錯了,建立在方法論上的各種結論也就談不上正確。《國家如何走向破產:大周期》一書中之所以會得出不少似是而非的結論,根子在其宏觀分析方法論上的錯誤。這些錯誤結論被包裹在看似扎實的邏輯和數據中,固然不像「債務就是鴉片」的奇談怪論那樣「一眼假」,卻更有迷惑性和危險性。

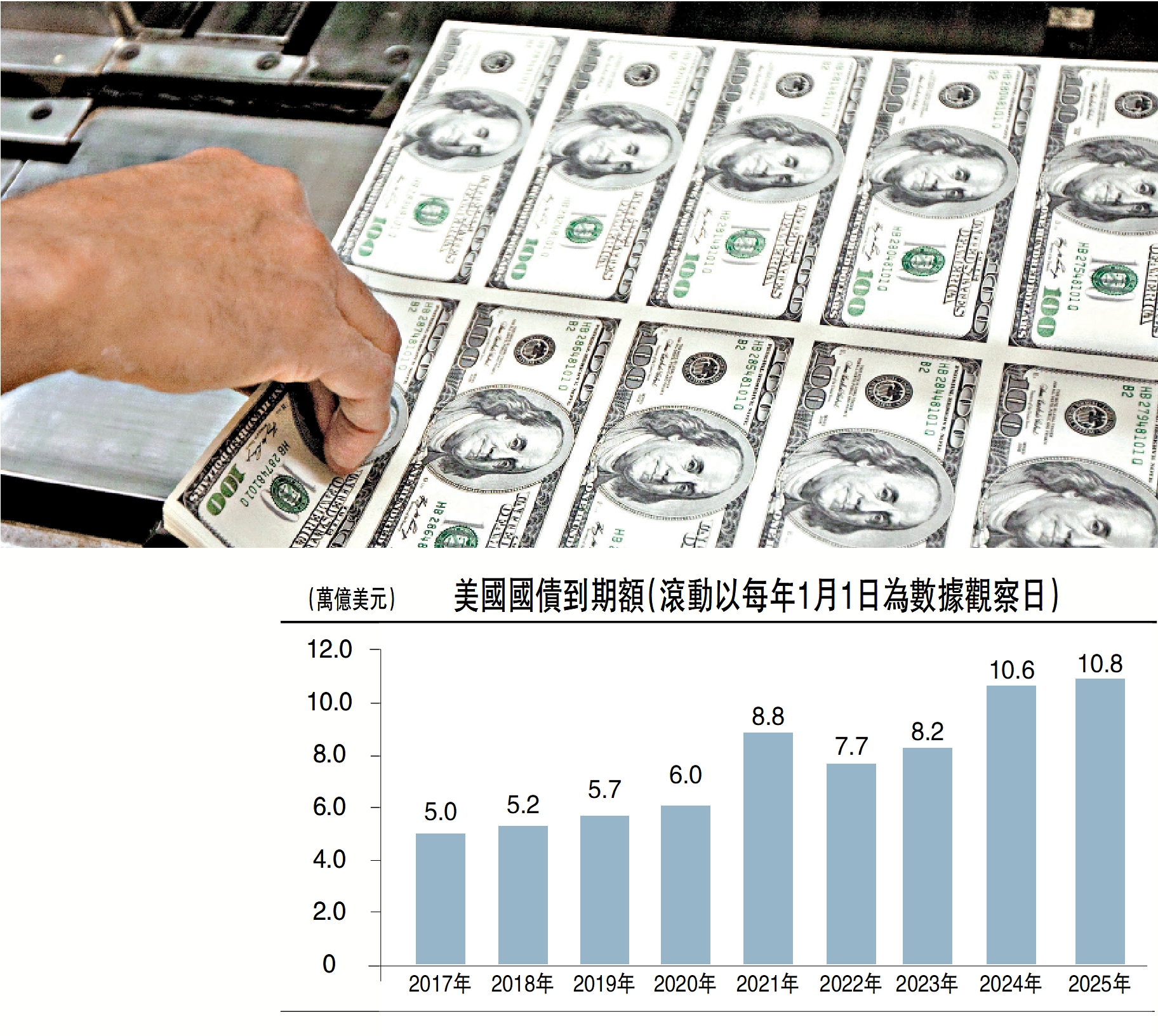

簡單舉兩個錯誤結論的例子。第一個是達里歐對美國債務風險的誤判。在《國家如何走向破產:大周期》的第289頁,達里歐說:「目前,我判斷美國政府的長期債務風險非常高,因為當前及預期的政府債務、償債成本、新債發行以債務展期規模均達到歷史最高水平,且未來面臨巨大的債務展期風險。事實上,我認為美國政府的債務狀況正接近不可逆轉的臨界點……會引發一個自我強化的債務『死亡螺旋』。」如果用微觀思維來看美國的債務規模,確實容易得到這樣的結果。但如果理解了「美元霸權」對美國國債的支撐作用,就不會僅從國債規模來做出如此悲觀的判斷。在美國政府不出「昏招」來自我削弱世界各國對美元之信心的情況下,美國國債並未接近引發「死亡螺旋」的臨界點。

第二個是達里歐對中國債務風險的誤判。在《國家如何走向破產:大周期》的第248頁,達里歐說:「在理想情況下,中國的政策制定者既要有能力又要有勇氣迅速實現『和諧的去槓桿化』。」達里歐顯然認為中國的債務規模已經太高,必須要用「去槓桿」政策來降低債務風險。但他在做出這個判斷的時候,並沒有注意到在中國當前需求不足、儲蓄過剩的環境中,債務累積的合理性和必要性。事實上,近年來中國之所以在國內債務接續方面出現了一些問題,並非是債務太多要爆發債務危機所致,而是過於嚴厲的去槓桿措施製造了債務接續的流動性問題。在去槓桿已經給宏觀經濟帶來沉重衝擊的時候,中國需要的不是更多的去槓桿,而是對去槓桿思想的糾偏。

在分析宏觀經濟時,達里歐所犯的錯誤很有代表性,是許多人都不知不覺會落入的陷阱。這一點從達里歐在國內外為數不少的擁躉就能看出來。達里歐的宏觀經濟分析因符合人們的直覺和常識而受追捧,但也正因其符合直覺和常識而錯誤。

(作者為中銀國際證券總裁助理首席經濟學家)