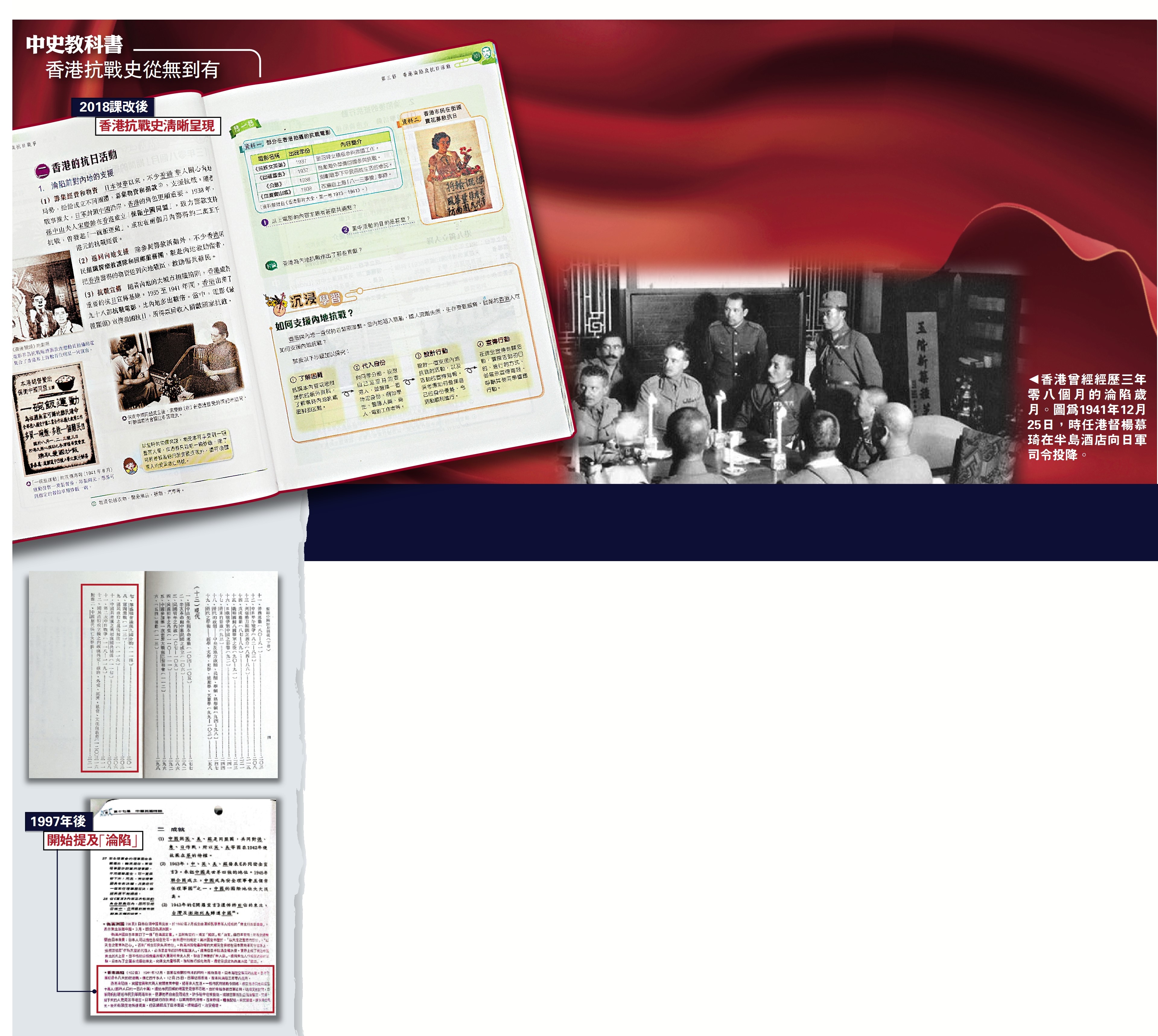

歷史教育在任何國家都是建構國民身份認同的重要途徑,但香港在回歸祖國後第20個年頭才真正開始落實中史獨立成科。2018年5月,初中中國歷史修訂課程大綱中,把「香港史」首次加入中國歷史科。

抗戰無疑是香港歷史上不可忽視的重要篇章,但港英政府長期淡化、歪曲這段歷史。現在中史加入香港淪陷史之後,有學生得悉原來香港曾被日軍侵佔,甚感震驚,激發起強烈的家國情懷。學者表示,歷史不能遺忘,包括香港在內的抗戰史,抗戰精神值得永遠傳承,了解抗戰史有助於增強下一代的國家認同感。\大公報記者 湯嘉平(文) 黃洋港、鄭雷(圖)

「不少親歷日軍侵略的港人,都視淪陷為香港歷史上最黑暗的階段。」香港浸會大學歷史系副教授譚家齊,曾翻閱回歸前的多篇課程大綱、教材及史學刊物,發現這段歷史竟然在學生教育中鮮有被提及。

60年代:淡化記憶 抽起現代史部分

三年零八個月的淪陷證明了英國保不住香港,英國人認為,讓香港新生代淡化中史以及對香港淪陷的記憶,有助減少市民對英國重掌香港的質疑。「港英政府在70年代以前,基本上抽起了高中中國歷史課程的現代史部分,有意令香港學生對內地產生疏離感。」

70年代:只講「受襲」 避談「淪陷」

踏入70年代,當年的教育司署因課時和內容衝突,提出改革香港中學中國歷史課程計劃。有教師提出初中中國歷史教育應「詳近略遠」,並包括「本地歷史和東南亞史的內容」。

譚家齊續介紹,在經緯圖書社(1973)修訂、專供1974年課程所用的中三級《中國歷史》課本中,開始系統介紹民初軍閥政治及抗戰情況。這時,抗日史學習的空間有了擴展,但上述敘事仍只提到香港受襲,亦講到英國有屬地被日本佔領,仍然完全避開了香港淪陷的史實。

80-90年代:正式提及香港淪陷時期

淪陷史內容,在1984年《中英聯合聲明》簽署後稍有改變。譚家齊提到,在回歸前多套初中中國歷史課本中,對香港淪陷作較多處理的,只有由梁一鳴、余炎光、陳偉明編著,文達出版社於1993年初版、再於1997年修訂改版的《香港中學適用中國歷史》。在註釋和教師用書中,明確提到「香港淪陷」的字眼。

「這是首次在初中中國歷史課本的正文中,直接說明香港淪陷於日本手中。」譚家齊說道。

2018年後:「詳近略遠」加入香港抗戰史

塵封的歷史隨着時間流逝逐漸被揭開,一直到2018年5月24日,特區政府教育局才推出《中國歷史科(中一至中三)修訂課程大綱》,與上一次的大綱(於1997年頒布)相比,新增「香港的淪陷及抗日活動」章節。在初中和新高中中國歷史的課程中採取「詳近略遠」的原則,初中中二下學期開始涉及鴉片戰爭開始的近代史,直到中三級更是全年都在環繞中華民國、抗日戰爭至新中國建立後直至改革開放這段歷史。

漢華中學中史科老師施育明表示,以前舊課程除了不太注重香港部分外,中三是從清朝入關開始教的。但新課程改革後,中三課程一開始就進入民國時代,清朝部分直接提前到中一、中二教授,方便中三有更多時間教授中國近現代史。「這個『詳近略遠』的原則在新課程中很明顯,這樣香港學生對祖國現在的狀況,以及和近現代史的關係,更容易掌握其邏輯關聯,也更清晰。」