當前中國經濟面臨的一個重大挑戰是如何擴大消費,提高消費在國內生產總值(GDP)中的比重、增加消費對經濟增長的貢獻。這與經濟發展的長期目標是一致的,畢竟發展經濟的目的是滿足人民群眾對美好生活不斷增長的需求,而美好生活的具體體現就是更多、更好的消費。

不過在現實中卻遇到了很大的困難,一方面是消費佔GDP比例過低,每100元(人民幣,下同)的GDP中只有大約56元用於消費,這個比例比國際平均少大約20元。消費佔比低,不僅影響了生活質量提升,還可能造成供大於求、產能過剩的矛盾。另一方面,所謂的消費降級現象,即消費品品質持續下降。這就引發關於消費質量問題的思考。

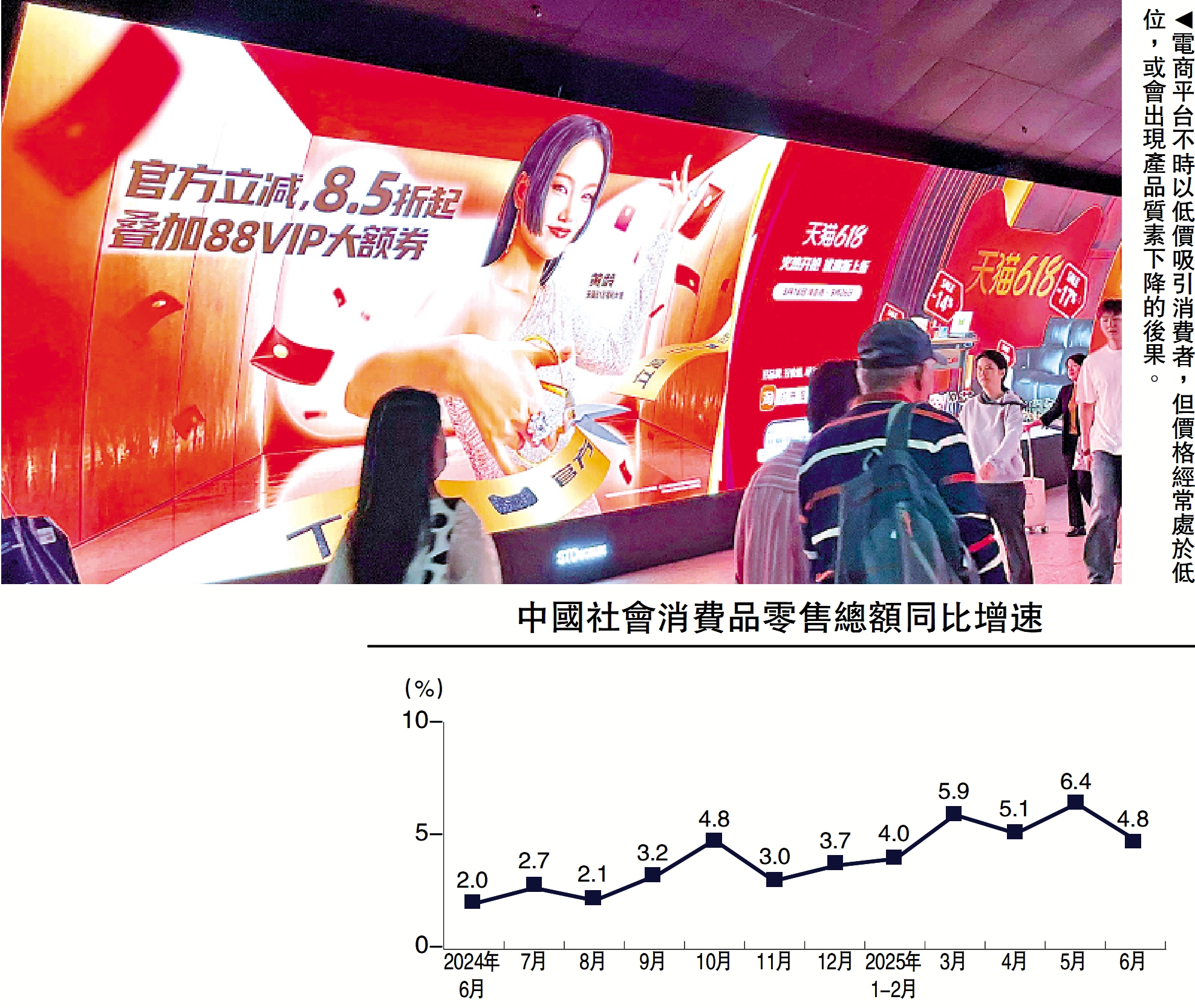

客觀地說,數量問題還比較直觀,例如社會零售總額可以顯示消費金額增長快慢。但目前似乎沒有比較好的反映消費品質量的指標。最近幾個月居民消費價格指數(CPI)一直維持在-0.1%的水平,可能在一定程度上反映了質量問題。但價格指標是很多複雜因素比如市場供求的結果,有的時候價格低不一定反映產品質量差,而是因為供大於求。但價格持續疲軟,也會反過來對產品質量產生負向影響。

在電商市場上,曾經看到有平台用「全網最低價」的策略吸引消費者,這乍看不是壞事,因為消費者能用更少的錢買到同樣的消費品。但其實這只是局部均衡分析的結論,如果用一般均衡的方法做分析,結果可能不一樣。

諾貝爾經濟學獎得主喬治·阿克爾洛夫(George Arthur Akerlof)曾經提出「檸檬市場」概念,用於分析信息不對稱的後果,其經典例子就是二手車市場。在二手車市場,買家在做購買決策的時候需要了解價格和質量兩個方面的信息。價格信息直觀可見,但質量信息往往難以獲取。由於價格信息易傳遞而品質信息難傳遞,導致買家只好關注價格信號。其結果是質量好的二手車難以賣出高的價格,這樣會導致市場價格和品質都不斷走低,市場會逐步萎縮。

高價商品被擠出市場

同樣道理,「全網最低價」的營銷策略可能會使得價格高一些的產品失去市場,為了生存,供應商被迫追求更低的價格,而這往往會以降低產品質量為代價。毫無疑問,這樣的低價內捲不但會降低經濟增長的質量,最終也會影響經濟增長的數量。

當然檸檬市場也並非完全沒有解決辦法,比如通過利用第三方檢測機構提供二手車質量的信息。現實中這樣的做法也很普遍,比如二手車車行,有時候車行還可以提供一定期限的保修,這樣不但為買主提供了更多的信息,也消除了一些不確定性。

也因此,解決檸檬市場問題的關鍵是為市場參與者,特別是消費者提供更多關於產品質量的信息,這一方法不僅適用於二手車市場,也同樣適用於其他消費品市場特別是電商市場。

筆者最近完成了一項關於消費的研究。初衷很簡單,就是在線上消費時,除了向消費者告知價格,是否有可能讓消費者同時獲得一定程度上的質量信息。具體做了兩個指數和一個榜單。第一個是消費品牌指數,第二個是品牌購買力指數,即在品牌基礎上花費的金額。第三個是榜單,展示哪些產品的消費品牌指數較高或較低。

在研究中發現,衡量或披露產品品質信息的難度很大,既有如何獲取數據的問題,也有如何度量的問題。譬如,大多數產品的品質差異並不清晰,比如在網上訂一碗牛肉麵,除非是名店,否則很難判斷哪家好。

這又回到檸檬市場問題:如果想吃牛肉麵,有8元、10元、15元三種外賣,消費者會選擇哪一款?如果知道15元的確實更好,可能會有人選擇。但事實上外賣市場上食品信息不對稱的矛盾非常突出,如果選擇15元的牛肉麵,消費者其實並不知道到底值不值。最安全的做法是選擇8元的牛肉麵。

上述例子揭示的核心問題是:當只能關注價格信號而缺乏充分質量信號時,你不知道多花幾塊錢能換來什麼,所以結果是大家都去選擇最便宜的產品。如此一來,原先賣得貴的店家也只能降低價格,而降低價格的方法是同時降低質量。

削弱商家投資意欲

價格持續往下走還會引發一個宏觀問題,就是在消費者、生產者和投資者之間形成預期的惡性循環,即消費者不願意接受漲價,投資者不願意增加投資,生產者也不願意增加工人工資,更不願意多僱人。這也說明,所謂的「全網最低價」、低價內捲的做法可能會導致嚴重的宏觀經濟後果。

今次研究有幾個有意思的發現。一是,過去這些年,中國線上消費品牌指數在緩慢上升,並未愈走愈低,或者說「消費降級」並非普遍現象。二是,觀察不同類別、行業、地區,發現一些值得關注的現象:行業間品牌指數高低差異非常大。簡單說,有些行業的品牌相對容易識別或受到消費者重視(如3C、傢具、美妝),有些則難識別或不受重視(如女裝服飾)。差異部分源於某些領域(如手機)品牌已非常鮮明甚至形成了社會共識,消費者能根據名稱判斷,而其他領域則不然。

報告結果顯示,首先,儘管當前對消費形勢不甚樂觀,但平均而言品牌指數仍在上升。2023年一季度的消費品牌平均指數為59.4,到2025年一季度上升至63.4。季度間波動明顯,上升較快的主要在二季度與四季度,猜測這與電商平台618和雙11促銷期間消費者更集中購買有品牌的產品有關。

其次,不同行業品類確實存在顯著差異。品牌指數最高(消費者最重視品牌)的是3C、傢具、美妝;最不重視品牌的品類是女裝服飾(原因可能是女性消費者更看重潮流款式)。行業差異可能由兩方面造成:某些領域產品品牌已非常鮮明(如手機);其他領域品牌識別相對困難。

一個更有意思甚至令人吃驚的結果是:一線城市(北上廣深)的品牌消費購買力非常強,但其平均消費品牌指數並非最高,反而是新一線、二線城市的平均品牌指數更高。筆者為探究原因,做了幾個簡單的回歸分析。首先,城市勞動人口中流動人口佔比愈高,其總的品牌購買力指數愈高,但對平均消費品牌指數有負面影響(即流動人口佔比愈高,該地區平均消費品牌指數愈低)。其次,「非私營單位就業」(即體制內就業,包括國企、政府僱員、事業單位人員)佔比,不僅對總購買力有幫助,對品牌指數水平的提升作用更大。

這反映了一系列政策問題:大量農民工為城市建設做出巨大貢獻,但其自身消費品質不高。而流動人口佔比與不同行業的消費品牌指數回歸也幾乎呈負相關,這是非常有意思的現象。

建立品牌 以質量突圍

將品牌購買力指數與平均消費品牌指數作圖,會發現實力強的城市兩者總體成正比,但有些城市(如宜春、七台河)購買力雖非最強,其平均品牌指數卻與上海、北京、杭州幾乎處於同一水平。為什麼?這可能與體制內員工有關——他們的收入未必最高,但消費意願和實力較強。

消費品牌榜單顯示,品牌購買力最強的城市是經濟最好的城市(意料之中);但平均品牌指數最高的城市包括合肥(有一定道理)、鄭州(較難理解)、淮安、南昌、南京(不錯)、周口、淮北、鹽城、開封、臨沂等。筆者發現一個現象:平均品牌指數高的城市,既沒有人口大量流出,也沒有大量流入,處於相對穩定狀態;而人口大量流失的城市則不那麼穩定。

最後做一個簡單的總結。此項研究的目的是推動更多關注、歸納和傳遞產品質量信息,而不僅是關注價格信號。在數字經濟時代,信息不對稱問題突出。價格重要,但品牌尤其重要。目前看到發展品牌主要是兩條路徑:一是把產品質量做得非常好;二是新興品牌注重提供情感體驗。從學術與政策的角度看,上述結構提出了一個非常有意思的研究點:不同勞動人口組成(流動人口與體制內人口等)對消費品牌的追求差異,這個問題值得深入探討與重視。

(作者為北京大學國家發展研究院副院長)