「十五五」時期國際環境的挑戰和不確定因素明顯增加,國家主席習近平強調「因勢利導對經濟布局進行調整優化」,意味着擴大內需和新質生產力的整體性躍升有望成為「十五五」的主線,彼此相互牽引推動經濟實現高質量發展。具體而言,「十五五」時期擴大內需的着力點包括以下幾個方面:

首先是完善收入分配制度。增加居民收入是擴大內需的基礎,關鍵在於調整收入分配結構。「十五五」時期完善收入分配制度的關鍵是提高勞動報酬在初次分配中的比重、提高居民可支配收入在國民收入分配中的比重,這也是二十屆三中全會明確提出的改革舉措。

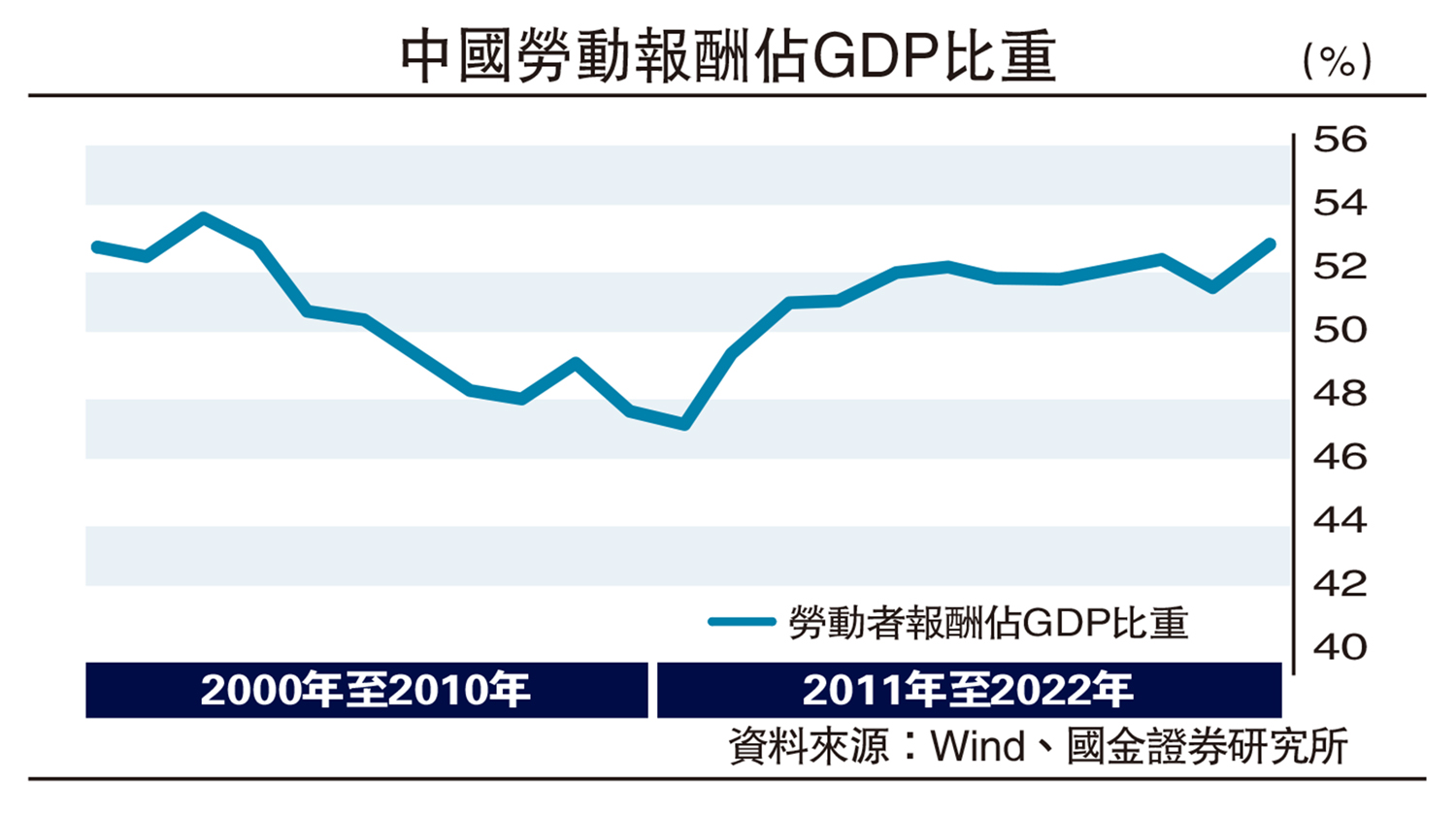

當前中國勞動報酬在初次分配中的比重保持在52%左右,與國際勞工組織(ILO)公布的全球勞動者報酬GDP佔比基本持平,但低於美國(56.2%)、歐盟(57.2%)、日本(53.8%)和韓國(58.9%)。同時,中國居民可支配收入佔GDP的比重長期保持在43%左右,低於發達國家的水平。

從收入分配的角度看,增加中低收入群體的實際可支配收入或減輕其消費負擔是「十五五」時期擴大內需的有力抓手。當前,中國中等收入群體佔總人口的比重約為三分之一,這一群體貢獻了接近50%的居民消費支出。從國際經驗看,中等收入群體的規模決定了經濟體保持中速增長的時間。通過增加低收入群體收入、穩步擴大中等收入群體規模,有助於提高居民整體的消費傾向,釋放內需潛力。

從增加居民收入的角度看,關鍵是保障就業、增加工資性收入、提高勞動報酬在初次分配中的比重。「十五五」時期將打造新的就業增長點,加快培育發展一批知識密集型、技術密集型戰略性新興產業,創造更多新就業形態崗位。同時,加大對中小企業政策扶持,增強經營主體就業吸納力。加強重點工程項目和中小型農業農村基礎設施建設領域以工代賑實施力度,擴大勞務報酬發放規模。此外,「十五五」時期將繼續拓寬居民增收渠道,增加財產性收入。

其次是強化社會保障。從減輕居民負擔的角度看,「十五五」時期的重點是強化中低收入群體的社會保障。調整優化財政支出結構,提高財政支出用於公共服務和民生的比重,由過去「投資項目」加快轉向「投資於人」。近期落地的育兒補貼、養老服務消費補貼、逐步推行免費學前教育都體現了政策思路的轉變。「十五五」期間通過加快補齊教育、醫療、養老等民生短板,提高基本公共服務的供給水平,降低家庭消費負擔,有效減少預防性儲蓄,進而釋放消費潛力。

農村居民養老金改革有望成為「十五五」時期強化民生保障的重點任務。根據人社部《2024年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》,全國參加城鄉居民基本養老保險人數5.4億人,其中實際領取待遇人數1.8億人,全年城鄉居民基本養老保險基金支出5322億元(人民幣,下同),人均每月領取養老金246元。農村居民收入水平低、消費傾向高,提高城鄉居民基礎養老金既有助於縮小收入差距,也是擴大內需短期能夠見效的舉措,預計「十五五」時期財政資金將加大對這一領域的支持力度。

服務消費具擴容空間

再次是優化消費供給結構。中國「十四五」期間和「十五五」前期人均GDP處於1萬美元到2萬美元的區間。從海外經驗看,這一階段的消費需求將加速分化,消費結構也會加快轉變:

一方面,服務消費佔比將顯著提升。這是中等收入國家邁向中高收入國家中消費結構轉變的重要特徵。美國、英國、日本和韓國人均GDP從1萬美元提升至2萬美元的過程中,服務消費佔比分別提高了6.4、4.9、3.4和3.4個百分點。此外,「十五五」時期中國人口加速老齡化,護理服務等銀髮經濟將進入快速發展期,也將增加服務消費佔比。2024年中國服務消費佔比46.1%,低於美國(55.1%)、英國(52.1%)、日本(47%)和韓國(54.2%)在相近人均GDP水平下的服務消費佔比,這也是我國有效需求不足的癥結之一。「十五五」時期可能是中國穩步跨過服務消費佔比50%門檻的關鍵階段。

另一方面,居民消費需求將從生存型、數量型向發展型、享受型轉變。儘管從量的層面看,中國商品消費相對飽和,但食、衣、住、用、行等物質消費在「質」的提升上仍有較大空間。「十五五」時期,商品品質、功能的提升和新技術新產品的問世將成為商品消費的重要驅動因素。智能穿戴、超高清視頻、腦機接口、機器人、消費級無人機等新技術新產品開發與應用推廣,將開闢高成長性消費新賽道。

此外,「十五五」時期將進一步清理消費領域的限制性措施,包括優化私人汽車限購政策,開展汽車流通消費改革試點,拓展汽車後市場消費,釋放潛在消費需求。

(作者為國金證券首席經濟學家)