圖形處理器(GPU)作為算力基礎設施的核心組件,已從傳統圖形渲染領域擴展至人工智能、雲計算、智能駕駛等戰略賽道,成為全球科技競爭的關鍵制高點。本文通過對比中美兩國GPU產業發展差異,剖析雙方核心競爭力來源,並基於中國產業現狀提出突圍路徑建議。

中國與美國作為全球兩大經濟體,目前形成了截然不同的產業發展路徑:美國依託技術積累與生態壟斷構建了「創新─標準─收益」的良性循環,中國則通過「政策牽引─應用驅動─自主突破」的模式加速國產替代。

技術發展路徑分析

1)核心技術突破方向

美國GPU技術演進呈現「架構創新+製程領先」雙輪驅動。英偉達H100芯片採用台積電4納米工藝,集成800億晶體管,其Transformer引擎使大模型訓練效率提升30倍,單機櫃算力密度達16PFlops。在先進封裝領域,英偉達CoWoS技術實現8顆H100芯片的3D堆疊,內存帶寬突破3.3TB/s。AMD則通過Chiplet設計降低成本,MI300X芯片採用13個小芯片集成,顯存容量達192GB,在AI推理場景性價比優勢顯著。

中國技術突破聚焦「特色工藝+場景優化」。中芯國際14納米FinFET工藝良率提升至95%,支撐景嘉微JM9系列實現1.5TFLOPs的浮點運算能力,性能接近GTX 1050水平,2023年產量突破50萬片。在先進製程受限背景下,國產廠商探索非對稱創新:壁仞科技BR100採用Chiplet架構,在14納米工藝下實現256 TFLOPs的FP32算力,能效比同類進口產品優化15%;寒武紀MLU370X8通過軟件棧優化,在推薦系統場景推理時延較A10降低22%,實現「製程落後但場景適配」的差異化競爭。

2)專利布局與技術壁壘

美國企業構建了「核心專利+標準制定」的技術護城河。2013至2023年,英偉達、AMD等十大外國企業在中國申請GPU相關專利超1.8萬件,重點布局計算架構(佔比38%)、內存管理(22%)等核心領域。通過掌握CUDA指令集、OpenCL標準等關鍵技術,美國企業形成「硬件─軟件─算法」的閉環生態,新進入者需支付每噸2000美元以上的專利許可費用,且面臨3至5年的生態適配周期。

中國企業專利布局呈現「數量突破、質量追趕」態勢。2023年,中國十大GPU企業專利申請量達外國企業的7倍,累計申請量超5萬件,主要集中於電數字數據處理(4300件)、計算機零部件(2200件)等應用領域。但專利結構存在明顯短板:獨立權利要求數超過20項的專利佔比僅33.26%,低於外國企業的42.27%;在存算一體、光子計算等前沿領域,專利數量僅為美國的1/5。不過,中國企業授權率持續高於外國企業(2023年達78%對52%),反映出技術方案更適應本土審查標準。

產業生態建設對比

1)產業鏈協同模式

美國形成「垂直整合+全球分工」的產業生態。英偉達通過收購Mellanox(網絡)、MAGMA(AI軟件)構建全棧能力,同時與台積電(先進製程)、美光(高帶寬內存)建立戰略聯盟,確保每代產品領先競爭對手12至18個月。在全球化布局中,三星電子2026年將在西安投建封裝測試基地,使英偉達GPU模組本土化率提升至68%,既降低生產成本,又規避地緣政治風險。

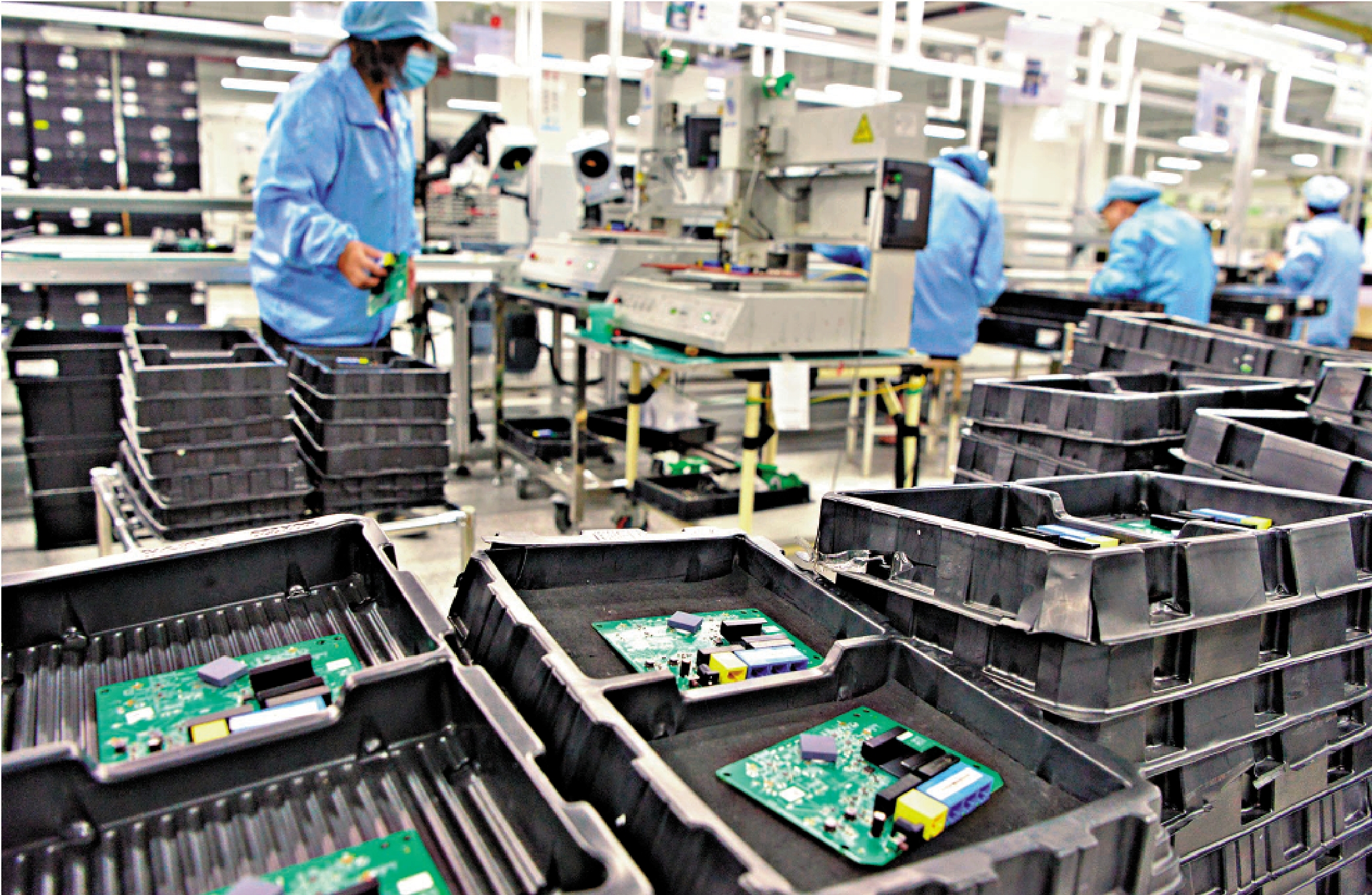

中國產業鏈呈現「自主可控+區域集聚」特徵。在製造環節,中芯國際14納米工藝可滿足70%的國產GPU需求,長鑫存儲19納米GDDR6顯存實現量產,緩解「卡脖子」問題;設計環節,形成景嘉微(軍工)、壁仞科技(AI)、摩爾線程(消費)三大梯隊,覆蓋不同應用場景;配套方面,平頭哥半導體推出RISCV架構GPU IP核,中望軟件聯合景嘉微開發CAD解決方案,初步構建自主生態。三大產業集群集聚上下游企業超800家,2023年新增專利1.3萬件,較2020年增長270%。

2)軟件生態建設

美國依託「生態壟斷」構建高壁壘。英偉達CUDA平台擁有超400萬開發者,支持2000+應用程序,形成「開發者─應用─硬件」的正向循環。在AI框架適配方面,TensorFlow、PyTorch等主流框架對英偉達GPU優化程度達95%,使同類算法在AMD GPU上運行效率降低30%以上。為維持生態優勢,英偉達每年投入超20億美元用於開發者生態建設,包括高校合作、黑客馬拉松等活動。

中國軟件生態面臨「適配難、碎片化」挑戰。國產GPU需同時適配OpenCL、OpenGL等國際標準和自研的MindSpore框架,適配成本較美國高40%。不過,生態建設已取得階段性成果:國產計算框架適配率從2020年的30%提升至2023年的65%;壁仞科技推出BRAS軟件平台,實現與TensorFlow/PyTorch的兼容;政務領域建立統一的API接口標準,減少重複開發。根據IDC預測,到2025年國產GPU在AI訓練市場的滲透率將達20%,政務雲市場佔有率突破40%,生態正從「可用」向「好用」轉變。

產業挑戰與建議

目前中國GPU產業面臨的挑戰包括:

其一,技術代差與製程限制:7納米以下先進製程仍依賴外部供應,2025年16納米以下製程國產化率僅能達到38%,制約高端產品研發。英偉達H100已採用4納米工藝,雙方在先進製程上存在2-3代差距。

其二,生態壁壘難以突破:CUDA生態積累超過15年,國產軟件棧需同時兼容國際標準和自研框架,開發者數量不足英偉達的1/10,應用適配成本高企。

其三,供應鏈安全風險:高端GPU所需的高帶寬內存(HBM)、先進封裝設備等仍依賴進口,地緣政治衝突可能導致供應鏈中斷,影響量產穩定性。

其四,盈利模式不成熟:國產GPU企業普遍處於投入期,2024年行業平均毛利率僅18%,低於英偉達的68%,長期依賴政府補貼,市場化盈利能力待提升。

筆者對於國產GPU產業未來發展的建議涉及三個方面:

其一,技術創新策略。非對稱技術突破:避開先進製程競爭,重點發展Chiplet、存算一體等新型架構。建議加大光子計算研發投入,2028年前實現商用光子AI芯片量產,形成「架構創新彌補製程差距」的技術路徑。專利布局優化:減少低質量專利申請,聚焦內存管理、能效優化等核心領域,力爭2027年在AI加速算法領域專利數量超過美國企業。產業鏈協同創新:依託三大產業集群,構建「設計─製造─封測」協同平台,中芯國際14納米工藝良率穩定在95%以上,2026年前實現7納米工藝國產化,滿足高端GPU需求。

其二,生態建設路徑。構建統一軟件平台:由工信部牽頭,聯合企業制定國產GPU統一API標準,減少碎片化適配成本。場景化生態突破:在政務、金融等優勢領域建立「硬件+軟件+服務」的一體化解決方案,如開發面向政務雲的專用GPU操作系統,形成示範效應後向其他領域推廣。開源生態布局:加大RISCV架構投入,支持平頭哥等企業開發GPU IP核,2025年前建成全球最大的RISCV GPU開發者社區,吸引國際開發者參與,打破技術標準壟斷。

其三,政策支持建議。差異化補貼政策:對採用國產GPU的企業給予稅收優惠(如按採購額的15%抵扣稅款),對GPU研發企業提供研發費用加計扣除(比例提高至175%)。國際合作策略:在泰國、馬來西亞建立GPU生產基地,規避出口管制,同時推動國產GPU進入當地市場。人才培養計劃:在100所高校開設GPU設計專業,每年培養2萬名專業人才;引進國際頂尖團隊,給予最高5000萬元創業補貼。

(作者為外資投資基金董事總經理)