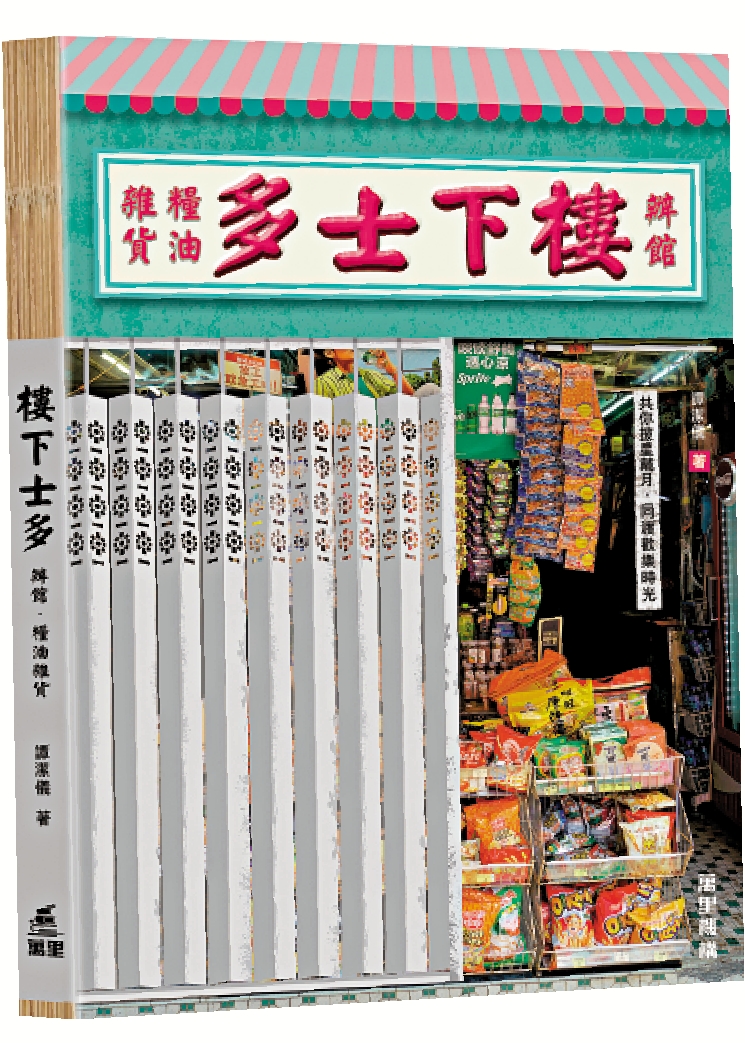

社區變遷,人情味彌足珍貴,人們記憶中熟悉的小店、風俗,不會一直都在,好在有一班記錄者。本港作家譚潔儀、劉智仁分別出版新書《樓下士多·辦館·糧油雜貨》和《深水埗101》,他們深度走訪本地社區,書寫小店和地區故事,展現其間承載的人與人之間的溫情、歲月的流轉,既是挖掘背後的市民風情,也是為之後的年輕一代留住一段歷史的足跡。\大公報記者 劉 毅

曾經一度街頭巷尾、樓下轉角,總有一家辦館、士多或糧油雜貨店,是人們日常不可或缺的一部分,承載了多少孩童快樂的童年。但隨着大型超市、便利店甚至網購的興起,它們漸行漸遠,逐步消失在城市生活的一角。

「讓年輕一代感受香港的變化」

譚潔儀書寫《樓下士多·辦館·糧油雜貨》一書,走訪香港的11家辦館、士多與糧油雜貨店,書寫士多、辦館、糧油雜貨舖的歷史與特色,娓娓道來與店舖主人的訪談故事,以小品形式書寫,請小店店主說出他們的故事,引發讀者有關這些辦館、士多的集體回憶。「我一般會選擇開業時間長,充滿人情味的小店,也恰恰是因為這份人情味,讓他們堅守至今。」譚潔儀表示。

根據譚潔儀觀察,辦館和士多最熱鬧的時間是下午3點,小學生會去店裏尋找零食。「我曾經問過這些小學生,是否知道辦館和士多的分別。他們說知道呀,辦館可以賣酒,士多不行。」

她在書中詳細講述辦館、士多和糧油雜貨舖之特色,講述它們的緣起、發展和變遷,而讓她感動的永遠都是小店的人情味,「當中有些小店已經有上百年的歷史,養活了幾代人,他們歷經歲月,依然堅守,是因為不捨街坊鄰裏的情感。」

「小店代代相傳,可以是對自己一個品牌的不捨,也可以是各懷其志。或者是外公輩勇闖新市鎮發掘第一桶金,到女兒落葉歸根,外孫希望可以找一個避風港去延續夢想。」譚潔儀續稱。

她認為不少故事都能讓人感受到城市發展的脈絡,一家普普通通的士多,其背後就見證着滄海桑田的變化。比如位於筲箕灣東大街的李杏記士多即是如此,上世紀70年代,士多對開是一片淺灘,店家主要做水上居民生意,經過填海發展,現時已然是地鐵站入口。

「我希望通過我的這本書,讓年輕一代可以感受到香港的發展變化,而這其中那些小店的故事,更應該成為我們記憶的一部分。他們或許未能一直傳承下去,但伴隨它們消失的人情味,讓我們在失去之後倍感珍惜。」譚潔儀感慨道。

老區深水埗煥發勃勃生機

另一擁有眾多人情味小店的社區當屬深水埗,作家劉智仁撰寫《深水埗101》一書,挑選101個代表深水埗的元素,從鴨寮街的市井喧囂到隱秘的塗鴉藝術,從古蹟建築的悠悠歲月,到小店發展的新與舊,多角度展現深水埗歷史、文化、旅遊的魅力,既是地區旅遊指南,亦是記錄一種城市記憶,更是一封「寫給深水埗的情書」。

舊區是否能煥發新生機?作為傳統舊區,它留在人們腦海的是市民生活圖景,從以前遍布布店的街道到如今文藝青年品嘗香濃咖啡的打卡點,深水埗讓人們看到了新舊交融的可能性,也煥發出老區的勃勃生機。「深水埗是一個可以給人創意靈感之地,他是新與舊的交織,既有傳統小店,新店也願意在此開設,它老舊卻充滿故事。」劉智仁表示。

走走停停,劉智仁在深水埗流連,在大街小巷之間穿梭,他不僅用文字寫下深水埗的人情味故事,更用照相機鏡頭拍下光影瞬間,「我會在書寫故事的時候,體會深水埗的人情味,通過這種感受,我產生了另一種新的感覺。」他感嘆深水埗猶如香港市民文化的「活化石」,從布藝市場的老字號到街頭巷尾的「紅白藍」攤檔,再到近年進駐的文創小店,深水埗見證了香港從工業時代到數碼時代的變遷。

「我寫這本書的初衷,很簡單,我不想深水埗的故事被人們遺忘。」劉智仁認為,許多舊區的故事都被重建、改寫,但深水埗卻保留了它的「亂中有序」,「這是一種很特別的城市生命力。」他在書中寫了不少深水埗的「地標」故事,例如黃金電腦市場、鴨寮街、後巷壁畫、文青小店等,「不少感動都藏在這些細節之間。」

為了寫這本書,劉智仁將自己深度「沉浸」在深水埗,近距離感受它的日與夜,「深水埗讓我學會了欣賞『不完美』的美學,這裏的唐樓牆壁斑駁,卻是攝影師的最愛。這裏的街道擁擠,卻孕育出靈活的生存智慧。」劉智仁說:「一座城市的偉大,不在於它的摩天大樓有多高,而在於它的街角有幾多人情味。」