本港傳統餐飲業近年持續萎縮,但仍有不少老字號酒樓經歷沙士、新冠疫情過後,因過去累積的一批忠實顧客(「忠粉」),仍然屹立不倒。有酒樓主打「人情味」,老闆以「尋找失去的青春」為定位,30多年來堅持每日奏樂伴茶舞晚舞,配合電商平台宣傳,吸引新舊顧客回味港式情懷。

另一間在鬧市經營近半世紀的老牌酒樓,憑藉傳統菜式,堅持保留點心車,保證食物品質和服務,配合輸入年輕外勞,留住熟客同時吸納旅客補充客源。酒樓業界老行尊、港九新界屋邨酒樓業商會會長陳祥佐認為,飲食行業始終有得做,「社會的消費及飲食習慣永遠在變,最重要是業界找到目標客群,主動適應市場。」\大公報記者 王亞毛、賴振雄

今年上半年,已經有逾10間酒樓結業,包括已有35年歷史的金鐘名都酒樓、鴻星中菜館等,老字號和連鎖海鮮酒家紛紛退場,令不少食客震驚。根據政府統計處資料,以收益計算,中式餐館的市場份額持續萎縮,由2023年37.8%,降至2024年36.2%,2025年第二季度更進一步下跌至34.4%,本港中式餐館數目也由2014年的2300間,減少至2024年的2140間,十年間數量下跌7%。

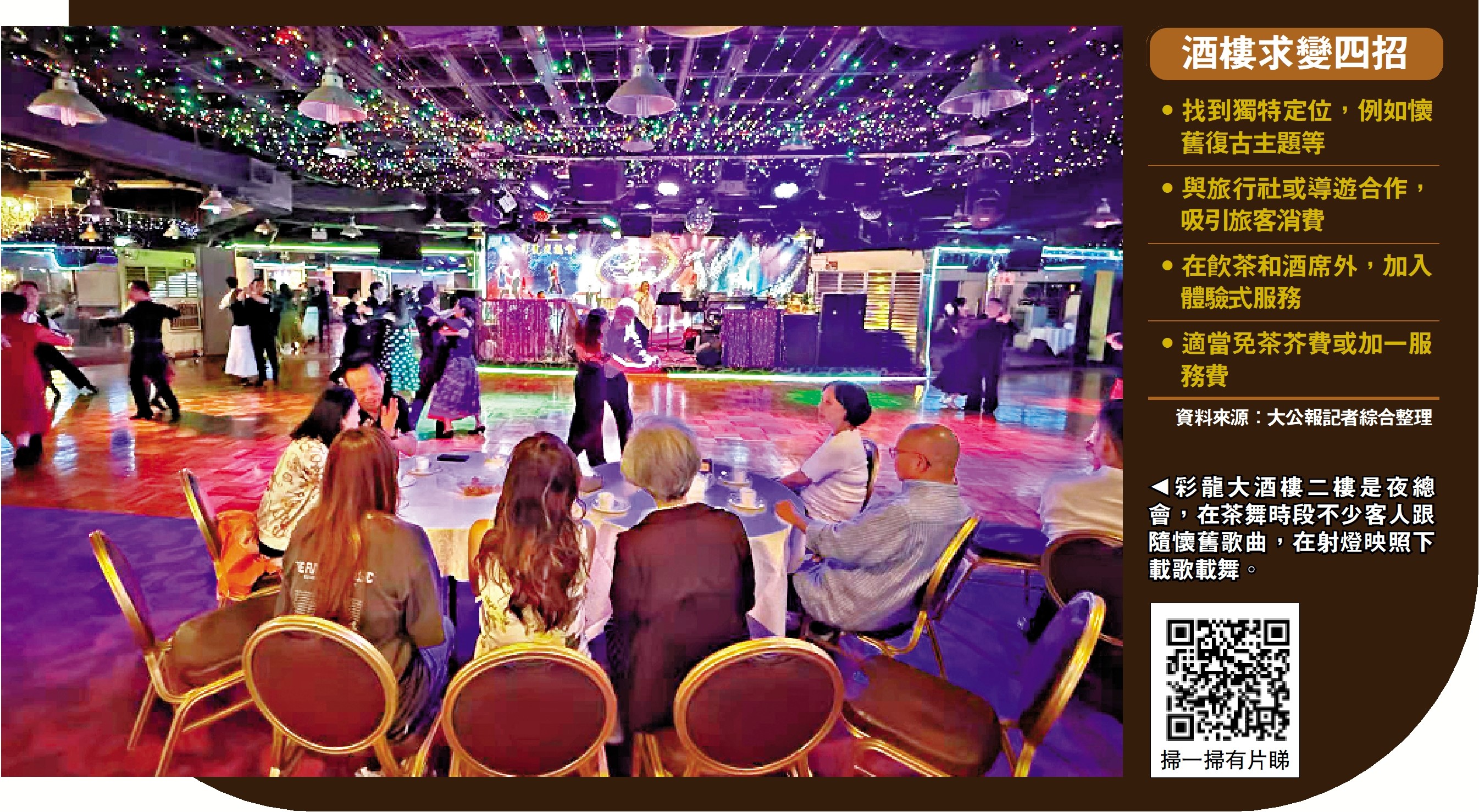

不少傳統中式酒樓結業,但仍有部分老牌酒樓以獨特的定位和高質素食品,深受街坊熟客以至訪港旅客歡迎。以位於石硤尾的彩龍大酒樓為例,自1987年開業,1992年起逐步推出茶舞及晚舞,抓住復古風和懷舊風元素,將漸趨式微的茶舞晚舞文化堅守至今。

有年輕客人體驗懷舊場景

「茶舞和晚舞就是我們的最大賣點,我有一句口號,就是希望讓大家能夠『尋找失去的青春』。」彩龍大酒樓老闆姚桂雄本周二接受《大公報》專訪時表示,每天晚上7時後,不只是街坊客,連同來自五湖四海(跨區)的顧客,也會專登前來酒樓聚在一起,「大家化好妝、穿上舞裙或者喇叭褲,一起來參加懷舊派對。」姚桂雄表示,顧客主要集中在50至80歲,但亦有三成年輕客被吸引前來,親身體驗只能在影視作品中見到的懷舊場景。

今時今日,經營中式酒樓面臨諸多挑戰,屋邨重建導致街坊流失,加上港人北上消費、本地餐飲行業激烈競爭等因素。姚桂雄透露,新冠疫情期間及復常後,生意一度虧蝕,現時透過控制支出,酒樓每月扣除舖租、人工、食材等開支後,總算可以繼續經營下去,他認為:「只有堅持出品與服務,(酒樓業)才有生存空間。」

位於旺角的倫敦大酒樓,由1979年營業至今,也是目前香港為數不多、仍有傳統點心推車服務,以及少數保留龍鳳雕花大禮堂的酒樓,周末及假日午市大賣逾6000籠點心,近年大受內地旅客追捧,成為酒樓業界逆市奇葩。

旅客持旅遊手冊專程光顧

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠接受《大公報》專訪時透露,酒樓最初由他的外父開辦,自己跟隨姐夫從事飲食業,由學徒到打工仔默默耕耘,成長為現在的第二代傳承人,「走過這麼多年,(酒樓業)最重要的生存之道,就是要保證品質、服務質素、廚藝傳承,以及就餐環境。」

談及行業變遷,蘇萬誠直言,人手短缺已經成業界通病,酒樓現有170多名員工,包括去年引入28名內地年輕勞工,但仍然人手不足,酒席繁忙時段仍需額外請替工做洗碗、清潔等工作;另一方面,顧客結構與消費習慣改變,香港本地年輕人飲茶意欲下降,再加上北上消費成風致客源流失,同樣對業界經營造成打擊,「近年越來越多旅客來港,我們就抓住這部分客源,彌補流失的港人客源,不少遊客甚至會手持旅遊手冊專程前來光顧。」

現年79歲、自1960年入行的港九新界屋邨酒樓業商會會長陳祥佐向《大公報》表示,現今經營困境之下,不轉型、不創新,就只能被淘汰,「飲食行業始終有得做,但業界要認清『適者生存』的現實,社會的消費及飲食習慣永遠在變,最重要是主動適應市場,要迎合客人,而不是一味抱怨客源流失。為什麼一些新派食店能夠生存?就是因為適應到潮流,若不能適應就會被淘汰,這是自然規律。」