手機時代,已經很少看到有人捧讀報紙了,傳統紙媒可以說漸漸淪為上一代的媒介,越來越多紙媒停刊,即便還在苦苦堅守的紙媒,也不斷縮減版面,尤其是副刊和書評版面,我以前服務的《新京報書評周刊》,早已從每周十六版,縮減為八個版,有時候四個版,《上海書評》已停止紙刊,改為電子刊,還有包括《南方都市報》閱讀周刊,《經觀書評》等,也都是要麼減版,要麼改電子刊。

近日,美聯社(AP)宣布將停止刊發書評欄目,此舉與《紐約時報》今年七月對其文化編輯部的重組形成了某種呼應,評論認為,該人事調動意味着《紐約時報》的文化報道也可能轉向視頻形式或社交媒體平台。面對媒介形式快速的更新迭代,傳統的書評該何去何從?

針對這一現象,界面文化做了一篇《書評的喪鐘為誰而鳴》的報道,該文採訪了書評人、評論家、出版社編輯、社交媒體編輯等相關人士,受訪者普遍認為,在今天這個時代,書評空間在逐漸消失,人們已經習慣短閱讀,被信息海洋湮沒的「手機人」,已經沒有耐心閱讀一篇嚴肅的書評。因此,「書評人在消失」,那些社交平台的讀書博主們成了出版社推書的新目標,「書評,還有什麼用?」或不如一條筆記或者視頻能帶貨。

《華盛頓郵報》書評人羅恩·查爾斯(Ron Charles)針對這種現象發表了評論,他認為,在這個碎片化的媒介環境中,書評依然承載着不可替代的獨特價值。儘管書評的影響力相對較小,且難以吸引足夠的流量,但它在維護文學深度和文化價值方面扮演着重要角色。缺乏深刻書評的文學界將陷入「無人打理的花園」。如果新聞事業仍然部分是公共服務的話,那麼書評無疑是它最具表現力的貢獻之一,我們應該捍衛它,直到最後一頁。

儘管我已經不在書評媒體很多年了,也只是偶爾因媒體約稿寫少量書評,但作為曾經的書評編輯,對書評的衰落始終關注和憂心。不久前也接受了一次採訪,談及書評及書評人相關議題,剛好藉此機會表達一下我的看法。

媒介的變化,平台的更新,再自然不過,而真正的書評只存在於紙媒與紙刊,儘管現在紙質的書評媒體越來越少,但我發表書評的陣地依然是紙媒。從民國副刊以來,從來沒有一種媒介可以替代紙媒對於書評的意義,就像董宇輝可以讓某本書賣幾百萬冊,也替代不了這本書的作者想在《新京報書評周刊》或《中華讀書報》發表一篇高質量的書評。只要紙質的報紙還存在,「嚴肅書評」就會一直存在,只不過版面越來越少,書評數量也越來越少,但正因為少,反而彌足珍貴,更應該嚴肅對待。滿屏的「AI體書評」和「小作文體書評」只是暫時的,完全無法替代書評對於閱讀者的意義。

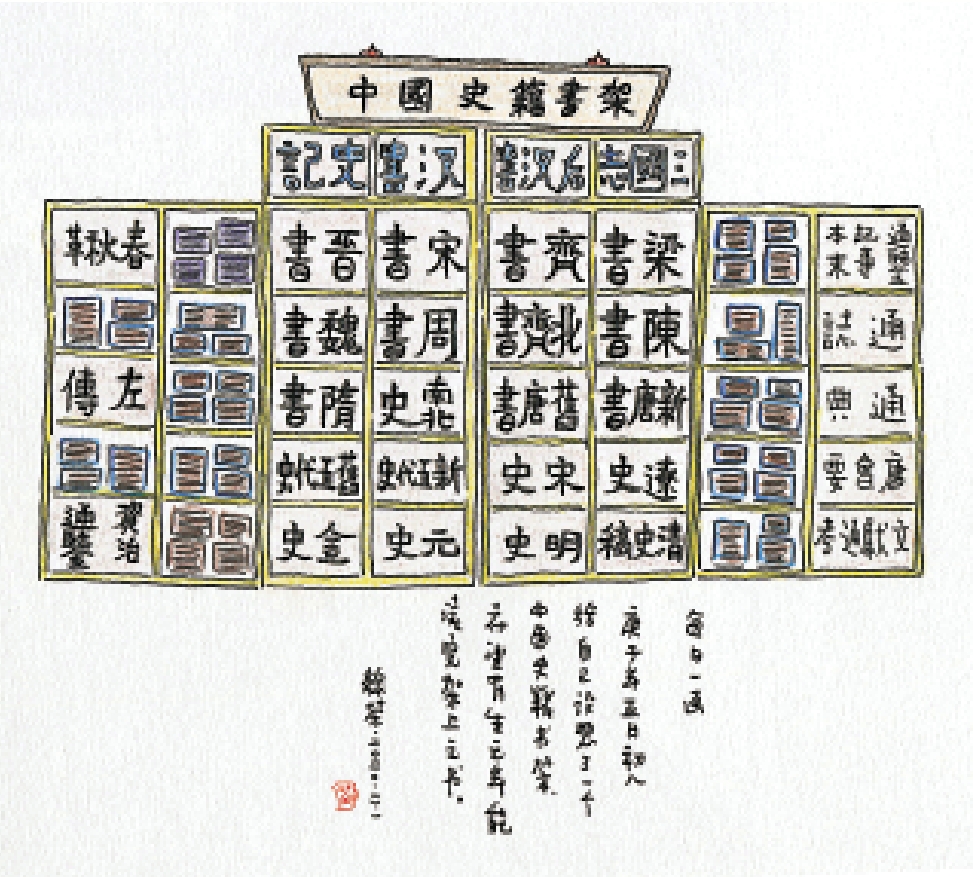

書評並沒有固定的標準,甚至不成其為一種文體,隨筆、書話、讀書筆記、文藝評論等等,都可以稱為書評。好的書評應該是可以獨立為文章,而不能脫離開書,就失去其意義。這就像《左傳》之於《春秋》,《左傳》雖然是對《春秋》的解釋,也可以獨立存在,大多數讀《左傳》的人不一定要讀《春秋》,這就是《左傳》的高明和經典之處。

我每次精選自己的文章結集時,對書評的選擇特別小心,如果一篇文章只是應景式的對某本書的書評,它就失去獨立存在的價值,通常不選入集。而那些能選入集子的「書評」,一定要是一篇獨立的文章,什麼時候讀都不過時,甚至能讀出新意,這樣的書評才是好的書評,才值得選入。近些年,我側重「行走」與「閱讀」,讀完一本書,總希望帶着書到「書的現場」親自看看,歷史與現實,如何在這裏重現,書中讀到的和肉眼看到的,有着哪些聯繫與差異,找到閱讀的另一種樂趣。

有論者談及「書評人在消失」,其實所謂「書評人」只是一個說法,並沒有這種「職業」,我也被稱為「書評人」,但實際上無法憑藉這個身份獲得薪酬回報。「書評人」這個說法其實挺讓人尷尬,儘管每年讀書不少,但真正「評」的書卻很有限,基本集中在年底參加各種好書榜,而為一本書撰寫書評,更是少之又少,自然也跟如今書評紙媒越來越少,約稿越來越少有關。

書評作為一種有着悠久傳統的文字,我們應該維護這種傳統的延續,儘管發表書評的地方越來越少,但絲毫不影響書評對於閱讀世界的意義,哪怕只是發表在公眾號,或者收錄到自己書中,書評,都應該是值得我們珍視的文本。