在《中國面孔》新書分享會的現場,中國人民大學哲學院院長臧峰宇表示,「中國面孔」中的溝壑不僅是生理的皺紋,更是堅韌民族精神的彰顯,是「天行健」的象形表達,是時代的表徵。這本書中每張面孔都是「活的哲學」,讓讀者在文物中觸摸到中國文化的精神密碼。

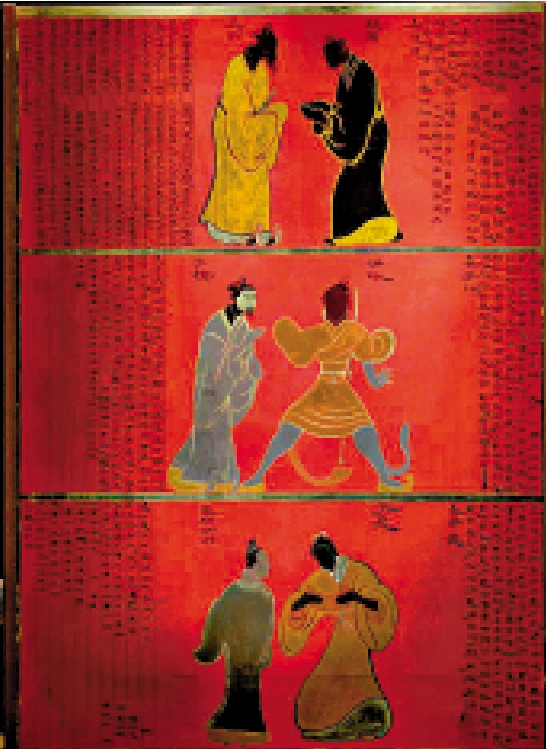

首都師範大學歷史學院教授戴向明認為,「中國面孔」體現了中華民族從古至今的精神面貌,不同時期出土文物上的面孔證明了中華大地上文明交流、交往、交融的事實,這種開放包容的姿態構成了中華文明。無論是古代絲綢之路貿易帶來的文化影響,還是近代外來文化的傳入,中華文明始終以自己獨特的方式吸納外來文化,並將其融入本土文化中。

國際儒學聯合會副會長李岩表示,書中文字的力量可以跨越時空,延伸數千年歷史長河的探索,構築講述文明的宏大敘事,傳遞積極向上的精神能量,能讓更多人感受到中華文明的豐富內涵及其時代意蘊,認識中華文明的五大特性,了解中華文明的演進歷史。