嶺南畫派第四代傳人何百里以「何家山水」將傳統與現代融入筆墨,賦予嶺南畫派山水畫以當代語境。今年正值抗戰勝利80周年,80歲的他早前受邀為西貢斬竹灣抗日英烈紀念亭揮毫書寫對聯緬懷先烈。近日,何百里接受大公報記者專訪,由這段經歷說開去,談及自己的創作核心,以及藝術傳承。訪談中,他反覆強調,「傳承不是簡單地模仿形式,而是領悟其中的藝術精神,再結合自己的創作思維,才是有生命力的傳承。」/大公報記者 管 樂 劉 毅

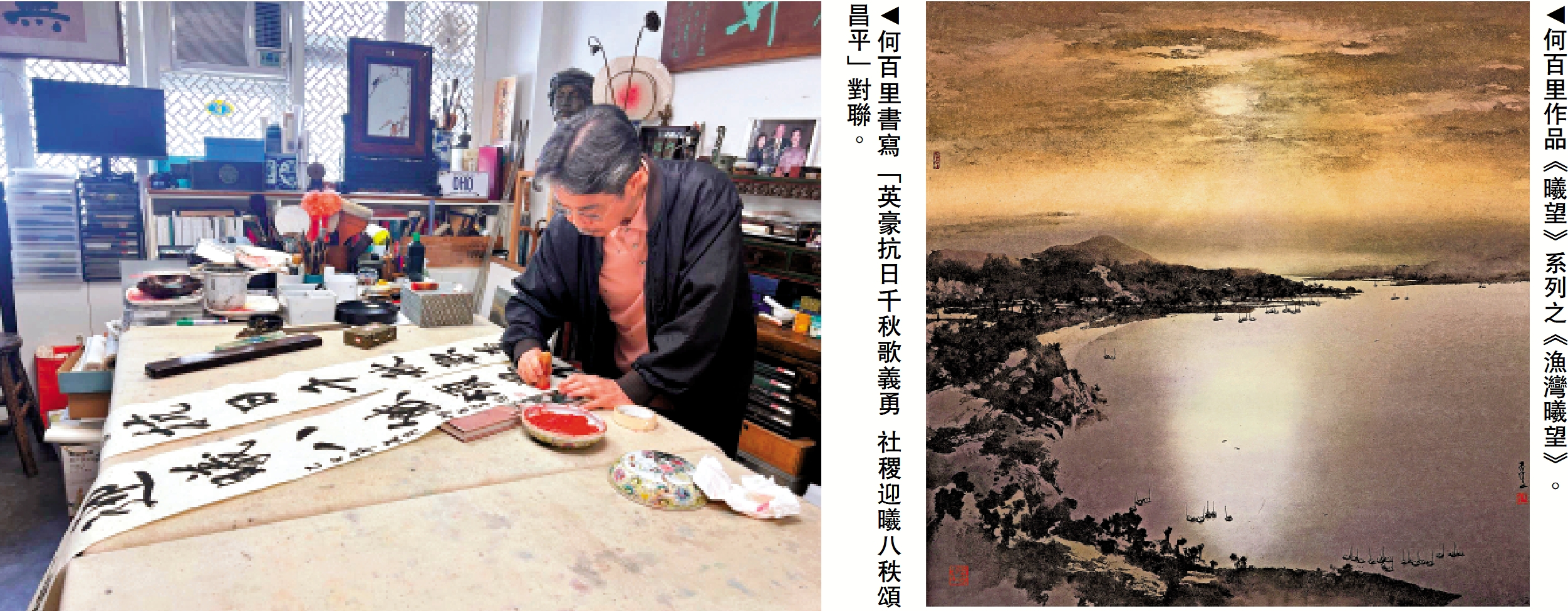

何百里出生在抗戰勝利的1945年,少年時開始走上畫藝道路,從藝60餘年,居港期間多次前往西貢寫生,先前已經知曉西貢斬竹灣有一處抗日英烈紀念亭。今次受新界社團聯會副會長陳國旗之邀,為紀念亭題寫對聯「英豪抗日千秋歌義勇 社稷迎曦八秩頌昌平」。

「今年是抗戰勝利80周年,我也80歲了,這次書寫這副對聯,我是一筆寫下、一氣呵成,以書法作品向東江縱隊港九大隊的英烈致敬。」何百里說。

融「陰陽」於創作中

除了書法,何百里在繪畫創作上可謂獨樹一幟。作為嶺南畫派第四代傳人,他秉承「折衷中外,融會古今」的藝術理念,其後又開創充滿個人風格的山水畫創作。

在他眼裏,中國畫博大精深,充滿哲思,尤講究「陰陽」,以氣動人。何百里表示:「學習中國畫,是從千年的美術創作中汲取營養,繼而抽絲剝繭去學習,感受中國畫的生動氣運,畫其意,而非學其形,意在神在,創作精神才能進入到畫之中。」他強調,氣重要過形,畫中陰陽相生,既是老子提倡的「道」,更是一種人生邏輯。

融「陰陽」於創作中,何百里無論作畫、寫字,皆求自在。他擅長以色墨潑染技法描繪山水,尤其注重光影變化,營造山川雲煙霧靄的境界,為傳統山水畫賦予當代語境,「我喜歡遊歷祖國的名山大川,太行山、黃山。清晨登頂眺望日出,所見晨曦就是象徵希望。」何百里登臨黃山畫成「黃山印象」,在太行山山頂觀日出,創作出「曦望」系列。「自然界的本身就有雲嵐、光影,它是最好的老師,作畫就是自己對自然的探索,再與之溝通。」不僅自己身體力行,何百里在帶領學生戶外寫生時亦強調要用心感受所見之風景,不可以為相機所影響,「內心領略很重要,看到了什麼,感受到了什麼,方可開展創作。」

「以勤為徑才有創新」

如今,學習繪畫的人愈來愈多,時常會聽到有關「作畫很需要天賦」的說法,何百里則認為經驗更加重要,「以勤為徑,才有創新。縱然有天分一說,也需要長期的臨摹和學習積累才能刺激出來。有的人是遠遠未達至境地,就已經『缺氧』了。」在他看來,學畫、傳承藝術,不是跟老師畫得一樣就是好,「我很反對的一種情況是,老師總要求學生跟自己的畫得一樣,不像就是不認同自己,學生有自己的想法,學的是精神,而非簡單地模仿形式。」

相較於一些畫家過於炫技和張揚的表達,何百里認為,繪畫還是應回歸本源,就像他一直建議初學者還是先畫好梅、蘭、竹、菊,因為「這四物已經涵蓋了作畫時從手指到手腕的運筆技巧。」

部分圖片:受訪者提供