人工智能(AI)時代最大的失衡是,一方面AI通過提升生產效率、催生新產業和優化資源配置等方式,推動社會總財富增長,但另一方面,AI會取代初級的智力勞動,加劇年輕人在教育、結婚生育和職業初期等階段所遭遇的困境。需要政府給年輕人的大力度補貼,才能解決AI時代的經濟失衡問題。

哈佛大學兩位研究人員Seyed M. Hosseini和Guy Lichtinger在近日發表了一篇論文《Generative AI as Seniority-Biased Technological Change:Evidence from U.S. Resume and Job Posting Data》(生成式AI作為資歷偏向型技術變革:來自美國簡歷和招聘數據的證據),通過分析2015至2025年美國近28.5萬家企業、6200萬員工、2.45億條招聘信息等數據,推導出來的結論是:自2023年初以來,生成式AI正在以一種「資歷偏向」的方式重塑勞動力市場,即對初級員工的影響遠大於對高級員工的影響。

哈佛大學這項研究顯示,AI採用企業的初級員工數量在六季內相對下降7.7%;高級崗位基本不受影響,甚至略有增長;導致出現該現象的主因是招聘減少,而非大規模裁員;批發與零售行業受影響最大,初級招聘下降40%。

這種分化源於AI對重複性事務的高效替代。比如代碼基礎糾錯、法律文件初審、商務文書草擬等傳統初級工作,已能被AI以更高效率完成,使得企業對入門級新人的需求大幅收縮。研究還發現,在採用AI的企業中,現有初級員工的晉升率上升,說明企業更傾向於內部提拔而不是從外部招聘。

AI技術的發展,客觀上導致高技能員工和低技能員工的收入差距被拉大,高技能AI資深員工的收入甚至創新高,但由於AI導致初級崗位減少,大學生就業也更加困難。要獲得高技能,就需要更高的學歷和更多的工作經驗。過去「本科畢業即就業」的路徑逐漸失效,為突破競爭瓶頸,更多的本科畢業生選擇修讀碩士和博士,或者參加更多的實習工作。而這些額外的學歷和實習經驗通常沒有收入或者收入很低,只有經過多年的積累才能最終進入高收入階層。

近年來,中國研究生招生規模大幅增加,一些大學的研究生招生人數甚至超過本科生。例如,南京大學2025級本科新生有4113人,研究生新生則有9222人,研究生數量是本科生的2倍多。復旦大學25級本科招生4000人,研究生招生1.2萬,研究生數量是本科生的3倍。

延遲就業推高初婚年齡

以上現象也存在着一定的合理性,畢竟人的平均壽命和退休年齡都在延長。但是在這種現象的影響之下,年輕人會經歷一段較長的收入微薄時期(可能會到20多歲甚至30歲),從而導致年輕人沒有足夠的經濟能力組建小家庭。然而,最佳生育年齡(尤其是女性)並不會因為壽命延長而相應延長,所以這種延遲就業的趨勢,使得年輕人如果想在30歲前成家生孩子,就會和個人的教育計劃和職業規劃相衝突。

由於沒有足夠的收入來結婚生育,很多年輕人不得不推遲結婚生育,甚至還有一些年輕人選擇不婚不育。而更長的教育經歷,也就意味着教育支出佔家庭支出的比例會更高,進一步拉高現代社會的教育成本,對此的顧慮,也是導致生育率連續下降的一個重要原因。

近幾年中國的生育率只有更替水平的一半左右,其中2023年的總和生育率只有1.01,還不到更替水平的一半。按目前的生育率,出生人口將以每代人也就是30年時間減少一半的速度萎縮。

人口增加 才能推動科創

有人認為,隨着愈來愈多的工作被AI取代,未來中國不需要這麼多人口,所以沒有必要提高生育率。筆者認為,AI時代,人口規模會變得更加重要。

首先,創新在AI時代變得更重要,因為非創新工作基本都由AI來完成,而AI系統會變得愈來愈複雜。AI系統的迭代升級,需要源源不斷的創新人才作支撐:從底層算法的突破、數據模型的優化,到AI與各產業的深度融合(如工業互聯網、智能醫療、自動駕駛等),每一個環節都需要頂尖的研發人才、複合型的應用人才以及大量具備相應技能的基礎從業者。這些人才的培養與儲備,都需要足夠大的人口基數作為「人才蓄水池」。

人口基數愈大,具備各種專業技能和創新能力的人才出現的概率也就愈高。這是因為不同的人擁有不同的天賦、興趣和教育背景,在較大的人口規模下,各行各業都能湧現大量優秀的人才。例如,在信息技術領域,像印度這樣人口眾多的國家就培養出了大批優秀的軟件工程師。

在互聯網和人工智能領域,用戶不僅是產品的消費者,更是創新的參與者。以搜索引擎為例,用戶在進行搜索操作時,搜索引擎會收集其搜索關鍵詞、點擊行為等數據。這些數據被用於優化算法,使搜索引擎能夠更準確地理解用戶意圖,提供更相關的結果。同樣,在社交平台上,用戶上傳的內容和互動行為豐富了平台的內容生態,並促使平台根據用戶反饋改進功能。因此,用戶數量的增加為產品算法提供了更多的數據支持,使其更方便使用;從內容角度看,用戶愈多,產生的內容也愈多,形成滾雪球效應。

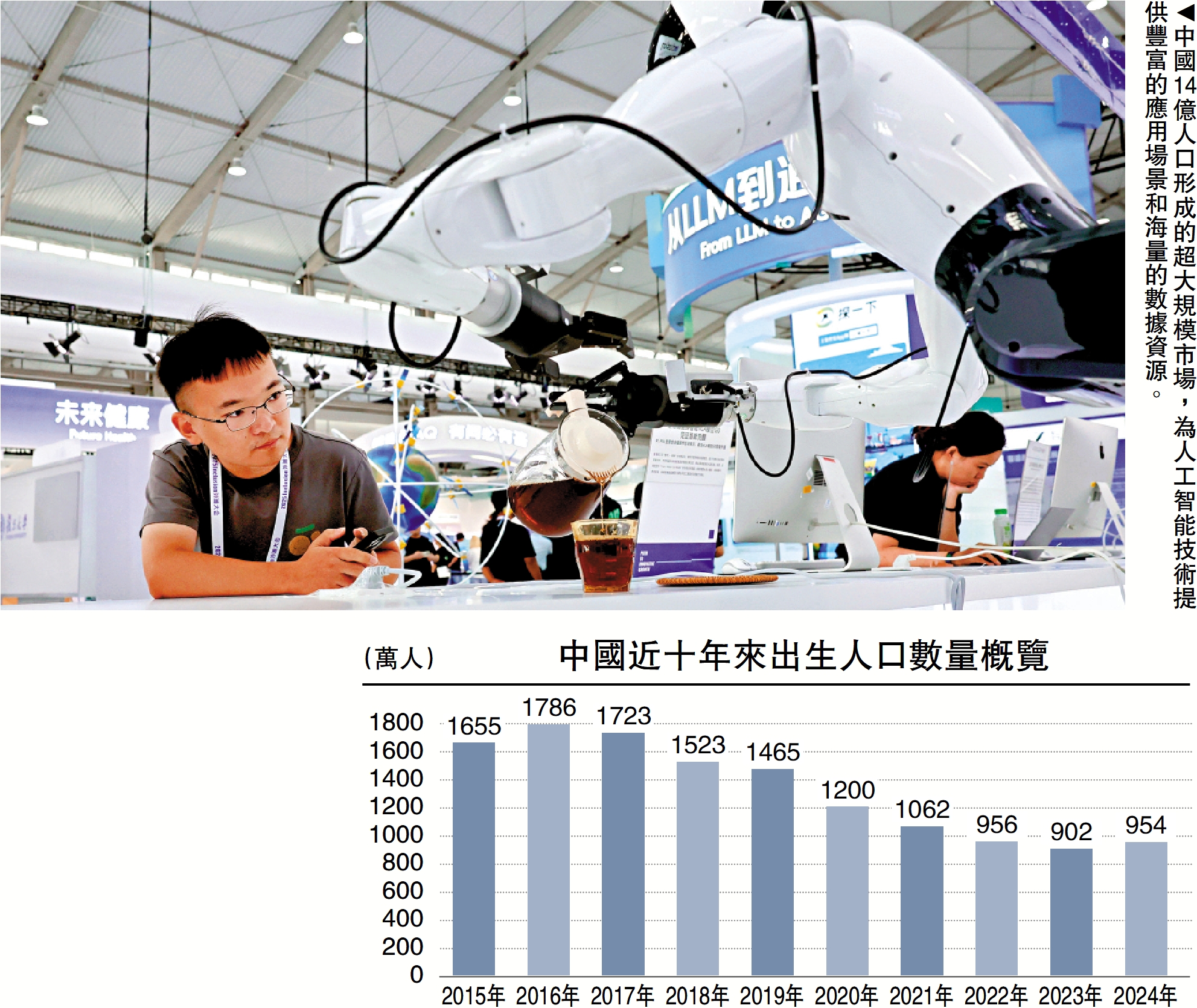

當前,全球真正具備獨立研發和產業化AI能力的國家寥寥無幾,中國之所以能成為其中的重要一極,正是得益於獨特的規模優勢:14億人口形成的超大規模市場,為AI技術提供了豐富的應用場景和海量的數據資源;龐大的年輕人口群體,支撐了從芯片製造、軟件研發到行業應用的全產業鏈人才需求;齊全的產業門類,則讓AI技術能夠快速滲透到各個領域,形成「技術研發─產業應用─數據反哺─技術再升級」的良性循環。

但近年來,中國生育率和出生人口持續下降,人口老齡化速度加快,年輕人口規模的逐步萎縮,可能會從根本上削弱AI產業發展的人才基礎和市場活力。如果不及時提高生育率,未來中國在AI領域的競爭力可能會隨着年輕人口的減少而逐步衰退──當研發人才出現斷層、市場規模增長放緩時,AI技術的迭代動力和產業競爭力將難以維繫。

發錢補貼生育不造成通脹

年輕人會在教育、結婚生育和職業初期這三個階段遭遇個人財政困境,而當前社會則基於科技和AI的發展,完全有能力拿出資源來補貼教育、生育和實習培訓。

最近,國務院辦公廳印發《關於逐步推行免費學前教育的意見》,明確從2025年秋季學期起,免除公辦幼兒園學前一年在園兒童保育教育費。這當然是一個可喜的進步,但仍然還是不夠。筆者建議盡快實施完全的免費學前教育,切實減輕育兒家庭的教育負擔。學前3年免費教育加上現有小學和初中9年免費義務教育,共12年免費教育。以後還可以爭取把免費教育擴展到高中階段。

發錢補貼生育,已被國際和國內的經驗表明確實有效果,前提是力度必須足夠大。如果補貼生育沒有效果,那是因為補貼的力度太小。根據測算,如果要顯著提升生育率,生育補貼的財政支出至少要佔GDP的2%至5%。

有人擔心,如此大規模地給年輕人發錢,會不會引起通貨膨脹呢?對此給出結論的前提條件,就是要看產能是否有餘力及就業是否充分。現在中國恰好處於產能過剩、就業不充分的階段,所以通過擴大消費,可以把閒置的產能和勞動力利用起來。中國現在面臨的並非通脹而是物價負增長,正好需要赤字財政刺激。根據經濟學的基本原理,在需求不足的情況下,財政赤字支出會有明顯的乘數效應,而且不會引發通脹。因此,用財政赤字發育兒補貼,將具有明顯的拉大經濟效應,要比減息等其他刺激政策見效更快。

目前中國的各項產能充裕,唯一缺少的就是孩子。造成這種狀況的原因,是投入回報之間的錯配。因為養育孩子需要家庭投入,但孩子成長之後帶來的回報則由整個社會享有。所以現在必須要在國家層面來解決這個問題,應該通過中央財政把更多的福利給予養育孩子的家庭。給育兒家庭發錢,就可以通過家庭消費直達實體經濟,還可以促進就業,形成經濟增長的預期。

(作者為攜程集團執行董事長)