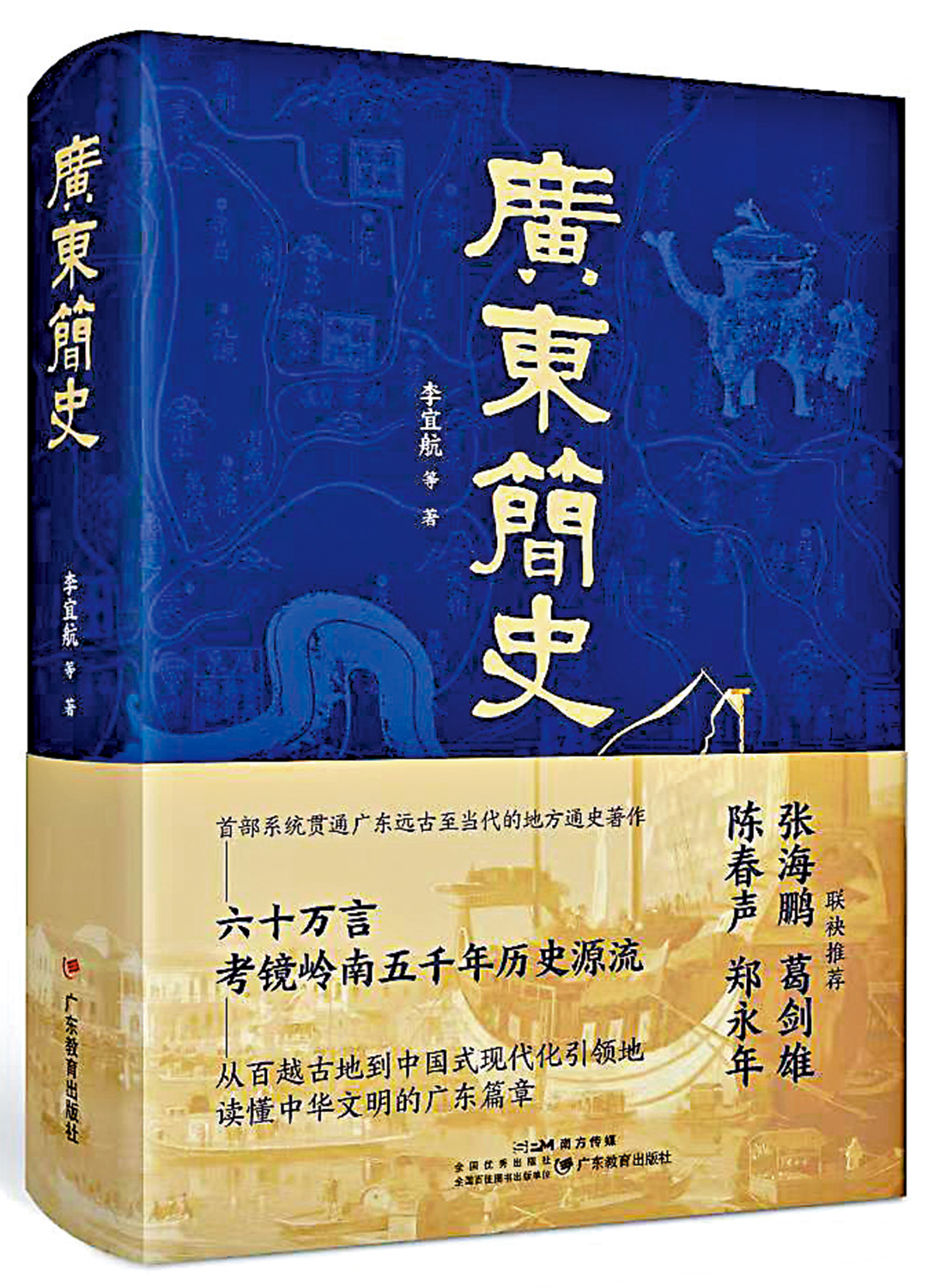

盛世修史,修史則隨時代,每一次修史就是站在新的時代對歷史的一次重新認識。今年五月出版的李宜航等著的《廣東簡史》就是一部重審廣東歷史、出新出彩的史學著作。

展讀《廣東簡史》,給人最強烈的閱讀衝擊就是嶄新而宏闊的研究視野。不同於以往的廣東歷史研究,此書所持的是一種中華視野和世界視野。此書審視廣東歷史不是就廣東說廣東,而是將廣東歷史的發展放在整個中華文化發展中,講清楚廣東在中華民族融合史上的地位,講清楚廣東對中原文化的受容、包容繼而進行創新創造的過程,從而形成獨特的並且是從近代以來在一定程度上走在中華文化前列的廣東文化。還要將廣東放到世界體系中,講清楚廣東在世界貿易體系尤其是近代以來在資本主義世界體系中的經濟地位,以及在中西文化碰撞、中西文化交流中的政治與文化地位。這也就是說,看廣東有「三個廣東」,即中國之廣東、亞洲之廣東、世界之廣東。登高望遠,敘事就與以往的書寫發生了根本不同。於是,我們在此書中就看到了新的章節構成:「嶺南經濟千年開發的時空進程」「族群融合與多民族格局」「環球貿易中的珠江口」「捲入資本主義世界體系的近代廣東經濟」「西學東漸與廣東人的新知舊學」等等。習近平總書記指出:「如果不從源遠流長的歷史連續性來認識中國,就不可能理解古代中國,也不可能理解現代中國,更不可能理解未來中國」。此書在領會習近平總書記此語深刻性的基礎上,明確提到書寫廣東史的思路:「國如是,省亦然」。廣東歷史的書寫不是為寫歷史而寫歷史,而是要明瞭廣東悠長歷史給廣東如今的地位打下的文化基礎,明瞭廣東自古以來就是中外貿易和文化交流的重要通道,明瞭廣東近代以來就是思想啟蒙與民族覺醒的搖籃,這才能更好地理解當代的改革開放為什麼最先選擇廣東,在新的時代習近平總書記為什麼着重強調廣東要走在中國式現代化的前列。「對歷史的最好紀念,就是創造新的歷史。」《廣東簡史》「前言」裏的史學觀念就貫徹到全書之中。

登高望遠,大處着眼,《廣東簡史》給廣東畫出了明確的定位:嶺南文化中心地、海上絲綢之路發祥地、近代民主革命策源地、改革開放先行地、著名僑鄉。穿越時空隧道,作者在撥開層層歷史迷霧中讓廣東形象逐漸顯形。過往的《廣東通史》偏向於講社會史、思想史和文化融合史,如今的《廣東簡史》則講經濟史、貿易史、社會治理史、民族融合史、都市建設史。涵蓋面明顯擴大,視野更為開闊宏大。僅從海上貿易歷史書寫來看,其篇幅遠遠超過過去的《廣東通史》,這才能凸顯廣東是海上絲綢之路的發祥地的身份。從社會史書寫上看,主要是從社會治理和社會秩序角度去分析社會結構的構成和變化,這也是以往的《廣東通史》所缺乏的。都市化建設納入歷史的書寫範圍,這也是為粵港澳大灣區城市群建設張目。

在史料選擇和處理上,《廣東簡史》能做到詳略得當,這也是它出新出彩的地方。比如在思想史方面的書寫上,它既講中原被貶官員如劉禹錫、韓愈、蘇軾等對嶺南學術文化和思想的啟蒙,又重點突出嶺南本地文化學者對中原學術文化的傳承以及開拓,而且這些人所佔的篇幅要多得多,比如提到的嶺南學者就有牟子、陳楠、白玉蟾、慧能、張九齡、崔與之、陳獻章、湛若水、方獻夫、薛侃、陳澧、朱次琦、洪仁玕、鄭觀應、康有為、梁啟超、黃遵憲、孫中山等等。其中對「白沙心學」「甘泉學派」、「西樵理學」「王學粵軍」、康梁思想以及孫文學說做了重點闡述。在第四編「鴉片戰爭爆發至新民主主義革命勝利」中,還專列第四章「思想文化的異質性繁興」來闡述廣東從晚清以來的思想突破。作者用「異質性繁興」來描述這段歷史時期的思想文化,彰顯了晚清以來廣東文化給中國帶來的質的變化,這也是廣東文化之所以能最早接受西方思想並進行創造性改造與轉化,繼而創造中國新質文化的來源。關於廣東學術與思想史的書寫,讓世人看到了一個與中原文化、江南文化不一樣的廣東:既接受中原與江南文化,具有中華文化的深厚底蘊,又站在中西文化碰撞與交流的前沿,融會中西,創造出新質的現代文化。廣東不僅不是與中原、江南隔絕的「文化沙漠」,而且是融會中原文化、江南文化以及西方文化的聚焦地和實驗地。這也為廣東從近代以來始終站在思想解放的前沿地、改革開放的實驗地、經濟發展的排頭兵,做出了文化基礎的鋪墊。

《廣東簡史》的出彩,還在於它充分吸收史學界最新的研究成果,對歷史做出實事求是的描述與評價。使用新材料也是出新的表現。比如對意大利天主教耶穌會傳教士利瑪竇到澳門和廣東以及北京所採取的「知識傳教法」,給予了客觀的評價,指出他「比較能夠正確對待中國文化,對中西文化交流、文明對話和互鑒作出了重要貢獻」,「客觀上向中國傳播了西方的科學文化知識,同時又向西方介紹了中國文化」。在農業方面,此書指出廣東在明初就形成了「桑基魚塘」模式,十六世紀後半葉因國際市場對蠶絲需求增加,該模式興盛一時,這種模式被二十世紀的科學家讚嘆為「前現代高效的可持續生態農業」。還比如對明代中葉至清代的「倭患」問題,此書也根據最新的史學研究成果,指出當時中日官方貿易中止後,確實有一些日本人參與了走私貿易和掠奪活動,但另一方面,是一些中國海商有意保護自己,裝扮成日本人,轉商為寇。且「真倭」多受中國商人僱用,聽從於「假倭」。嘉靖年間更為嚴厲的海禁政策直接導致了中國商人轉商為寇,「倭患」愈演愈烈。這些都是富有新意的史學敘事。

最後,我強烈建議多讀幾遍此書的「前言」,它既為全書寫作定下了基調,錨定了歷史站位,又提綱挈領地概括了全書出新出彩的內容,視野開闊,文字優美,為全書登高望遠的最佳篇章。