「凡事預則立,不預則廢」(《禮記·中庸》),是中國經濟建設的方針。第一個五年計劃(1953年至1957年)的核心任務是集中力量進行工業化建設。該計劃的成功是中國工業化的重要里程碑,為中國建立獨立、完整的工業體系打下基礎。

上周召開的二十屆四中全會提出,「構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。要優化提升傳統產業,培育壯大新興產業和未來產業,促進服務業優質高效發展,構建現代化基礎設施體系。」這是延續第一個五年計劃中長期部署、基礎先行的高瞻遠矚方針。

筆者認為,這是中國為未來在波譎多變的世局中築好基礎,為經濟持久增長釐定清晰而明確的方向。本文是就此討論,並提及香港可起的作用。

今年4月初,美國政府一改先前加徵關稅的態度,通過媒體一而再放出調低中國貨物入口關稅率的煙幕。然而,中國冷靜應對、淡然處理。4月23日,中國外交部發言人表示:「對於美國發動的關稅戰,中方的態度很明確:我們不願打,也不怕打。打,奉陪到底;談,大門敞開。」這是有的放矢,顯示中國政府已作長期作戰的打算。

弱國無外交,弱經濟體也沒法打關稅戰,只能委曲求全,因此中國早已在各方面做好準備,打下堅實根基。

其一,中國的製造業體系完整,是全球唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家,形成完整的供應鏈,大部分商品和服務可以通過內循環提供,而很多高科技產業零件都可以自行製造,不假外求。

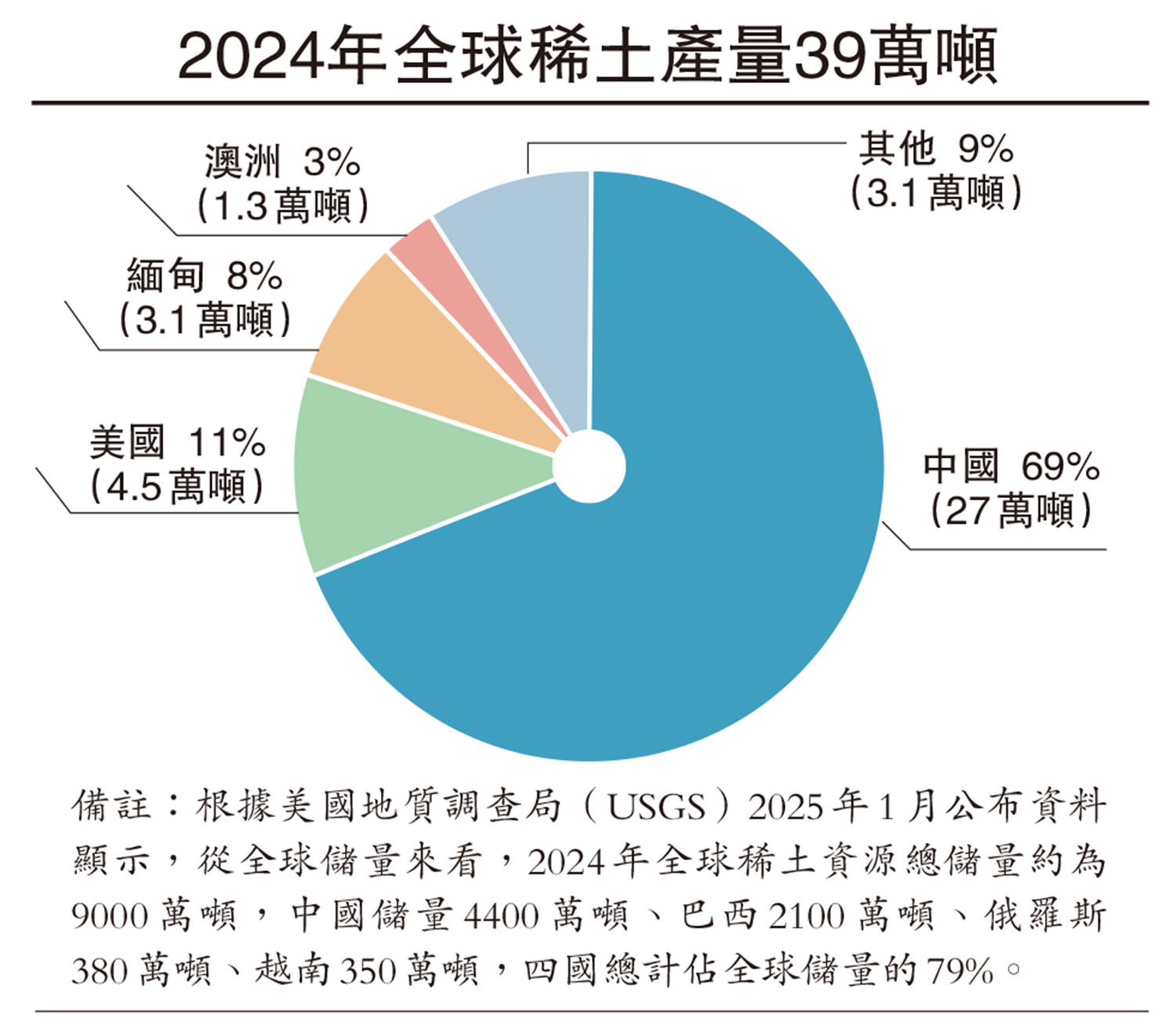

其次,中國重視長期規劃,各種產業協調發展,互相促進,不會偏重於某一方面,亦不會出現某一重要領域(如芯片)出現空白地帶,這樣便可以避免給別人卡脖子。在重要稀有資源稀土方面,中國有豐富儲藏量,為充分利用它,前期制訂周全的長期規劃,經過多年努力,現時已在開採、分離、冶煉和磁體領域取得領先優勢,執世界牛耳。此乃有遠大眼光、劍及屨及的成果。

其三,中國重視培養工程師,每年約有500萬名工科畢業生投入市場,補充製造業的高質素人才。根據國務院的數據,從2000年到2020年,中國的工程師隊伍從520萬急升至1770萬,迄今已形成有約2000萬名工程師的龐大隊伍。中國的「工程師紅利」正釋出巨大智能。他們利用高科技成果(如工業互聯網,人工智能等),推動中國從「世界工廠」提升至技術含量和附加值更高的「中國智造」,因此中國全球競爭力大大提高。

其四,中國政府鼓勵企業到海外投資,尤其是從事製造業的企業,如比亞迪已在匈牙利投資設廠,在一定程度上可以規避美國高關稅率的牽制。

其五,面對美國的挑戰,中國政府及企業早就採取「自主研發」的方針。美國近年對華為發起一輪又一輪的圍剿,包括谷歌宣布終止華為更新安卓系統,但華為在此之前7年就開始研發鴻蒙操作系統,兼容全部安卓應用,還打通了手機、電腦、平板、電視、汽車,統一成為智慧操作系統。美國越是打壓,中國越是發奮圖強,華為就是一個例子。

其六,2021年,國務院提出「內外貿一體化」概念,用意是擴大國內市場,減輕貿易壁壘的衝擊。近日,各大平台進一步推動「出口轉內銷」。

香港發揮內聯外通優勢

內地改革開放後,最大的外地投資來源便是香港。筆者認為,香港在今次中美貿易戰中,可以繼續發揮「國家所需、香港所能」作用,主要有兩點:

(1)香港可以利用多年沉澱下來的國際聯繫,多交朋友,向外宣揚中國對外的「平等互利」方針,共創美好末來。

(2)香港可以做好中國企業(尤其是高科技產業的成員)揚帆出海的橋頭堡及參謀,協助他們認識國際標準和各目標情況,順利進入國際市場。為此,香港要不斷提升本身的實力。

《建議》還提出的發展新思路、新政策、新方向,例如提出「加強原始創新和關鍵核心技術攻關」、「拓展國際循環,以開放促改革促發展」等,都是香港獨特優勢所在,正是香港大有可為之處。建議香港及早謀劃,及早部署,對接好、落實好「十五五」規劃港澳篇章,配合國家築好基礎、持久應對的大政方針。

(作者為理大工管博士、資深金融家)