人工智能「創造性破壞」的影響不僅在於經濟領域,更在於可能會對以就業為代表的社會穩定等方面產生系統性影響,在此過程中如何趨利避害尤為關鍵,中國應怎樣實現平穩過渡?

筆者認為可能的路徑包括:一是加速培育人工智能成為第四產業的可能性;二是發揮國企社會穩定器作用,托底人工智能對就業的不利影響;三是財政體系從「稅收+土地財政」向「稅收+股權財政」過渡;四是人工智能部門物質財富貢獻能力極大時,生產關係從按勞分配向按需分配過渡。

加速培育第四產業

人工智能單獨作為產業發展,是實現「從0到1」的關鍵,有助於緩解反內捲和工業穩增長的矛盾。中國取得經濟快速增長的成就,主要基於「從1到N」的優勢,而「從1到N」往往是提高效率降低成本,但競爭往往異常激烈,企業需要在價格、營銷等方面投入大量資源,利潤空間也會因激烈競爭而受到擠壓,因此依靠傳統路徑穩增長做大N的過程難以避免內捲局面,需要通過人工智能實現「從0到1」打破矛盾。

培育「從0到1」的能力是中國企業爭奪全球新一輪科技革命先發優勢和擺脫「內捲」困境的重中之重。

「人工智能+」產業發展行動將帶來產業領域範式變革,智能原生產業與產業智能化有本質區別,是人工智能科技革命形成新產業,是從0到1的創造,智能原生產業未來或將發展為第四產業。

「從0到1」是階段性技術壟斷,未來產業涉及到的九大賽道(元宇宙、腦機接口、量子信息、人形機器人、生成式人工智能、生物製造、未來顯示、未來網絡、新型儲能)絕大部分處於孕育萌芽階段或成長初期(即「0到1」階段),而「從0到1」的技術創新往往扎根於基礎研究,涉及底層算法、核心材料、關鍵部件的突破。

「從0到1」更需要顛覆性、原生性創新,產生的難度較大、成功的概率更小,這類技術的研發周期長達數年甚至數十年,且需要大額資金、頂尖人才的持續投入,後發者若想追趕,必須重複研發論證試用全流程,短期內無法繞過技術壁壘。先發者會在國際市場上形成階段性技術壟斷,並通過技術封鎖、專利壁壘遏制後發者發展。

對於企業來說,這種「從0到1」的創新一旦產生,在初始階段幾乎沒有競爭對手,先發企業將憑藉獨特的技術和模式,能夠迅速積累用戶和市場份額,獲得高額的利潤回報。因此,培育「從0到1」能力是中國企業爭奪全球新一輪科技革命先發優勢和擺脫「內卷」困境的重中之重。

發揮國企托底作用

人工智能對就業的「創造性破壞」較大,或可通過傳統部門國企承擔更多就業吸納對沖失業壓力,同時也有助於減少工作內捲,平滑收入,再結合休假政策給予更多假期,有助於增加閒暇拉動消費。

從中國穩就業經驗來看,國企通過擴大招聘、政策補貼等多元手段,積極履行社會穩定器職能,在托底就業方面發揮了重要作用。

一是國有企業擴大招聘規模,對吸納重點群體就業有重要作用,特別是在經濟下行或高校畢業生就業壓力較大的時期。例如,2022年促進高校畢業生就業是穩就業工作重中之重,當年全國國企招錄高校畢業生超過76萬人,同比增長23.4%。

二是鼓勵國企優先招用登記失業人員、困難畢業生、退役軍人等重點群體,並給予一次性吸納就業補貼。為鼓勵國企擴大用工,2024年中國實施「一次性增人增資」政策,激勵國有企業發揮示範帶動作用,對按照工資效益聯動機制確定的工資總額難以滿足擴大高校畢業生招聘需求的國有企業,經履行出資人職責機構或其他企業主管部門同意,統籌考慮企業招聘高校畢業生人數、自然減員情況和現有職工工資水平等因素,可給予一次性增人增資。

以工代賑,不鼓勵「不工作吃低保」是中國就業幫扶的歷史傳統。據國家發改委披露,以工代賑是指在政府投資建設的基礎設施項目中,有針對性地安排群眾參加工程建設獲得勞務報酬,以此取代直接發放賑濟款的一項政策。實施以工代賑,主要是為了加強低收入群體就業幫扶,鼓勵引導群眾通過勞動實現增收、提高技能。

同時,傳統部門國有企業更易落實國家規定的休假政策,相對穩定的工作環境及收入預期有助於減少工作內捲,平滑收入,隨着就業群體獲得更多假期,增加閒暇有助於拉動消費。2025年《提振消費專項行動方案》排在首位的就是保障休息休假權益。《方案》專門就「保障休息休假權益」提出了相關舉措,通過強化執行監督來落實帶薪年休假制度,明確不得違法延長勞動者工作時間,同時鼓勵彈性錯峰休假。

推動財政體系轉型

中國經濟結構轉型尋求擺脫房地產依賴的方向較為確定,過去的「稅收+土地財政」體系將面臨較大挑戰。

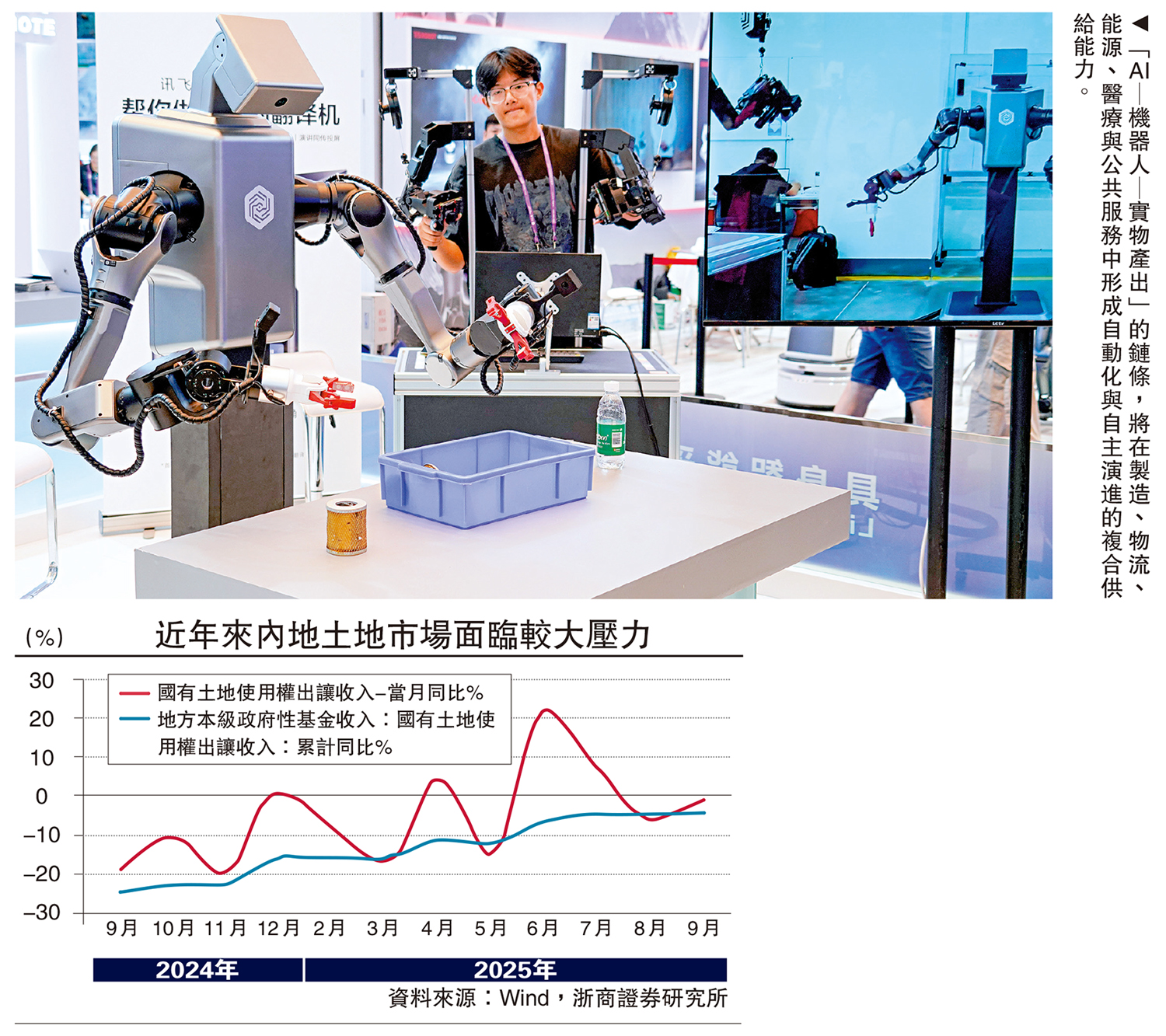

其一,近年來土地市場面臨較大的壓力,土地出讓收入不足。財政部公布的《2025年前三季度財政收支情況》顯示,前三季度國有土地使用權出讓收入22302億元(人民幣,下同),同比下降4.2%;在土地和房地產相關稅收中,契稅3372億元,同比下降14.7%;土地增值稅3296億元,同比下降17.6%。其二,中央堅持「房住不炒」,限購、限貸、限價等政策壓縮房地產利潤空間,土地財政空間被持續擠壓。其三是土地財政與地方政府隱性債務高度綁定,土地收入下滑直接加劇債務償付壓力。

人工智能的「創造性破壞」或將帶來財政體系向「稅收+股權財政」過渡。股權財政尚未有官方明確定義,筆者認為,主要是指政府通過國有資本投資運營平台,以「直接投資+產業基金」方式持有企業股權,獲取「分紅+估值溢價+退出收益」。股權收益納入國有資本經營預算,可按規定調入一般公共預算,逐步替代土地出讓收入成為非稅收入的重要來源。

例如,合肥模式主要是指政府依託國資平台,聯合頭部機構共同設立產業基金群,通過直接投資、組建和參與各類投資基金,吸引社會資本進入,以基金撬動資本,以資本引入產業,進而服務地方招商引資的模式。合肥以這種基金招商方式,不僅獲得超額收益,也拉動了就業、貢獻了稅收,且國資作為股東,還能直接分享到項目成功帶來的分配紅利,從而大大提高了政府對項目再投資的周轉能力。

有序過渡按需分配

以大模型、算力基礎設施與機器人為核心的廣義AI(人工智能)資本或將重塑要素結構與分配機制。一方面,算法與數據的可複製性使知識類產出呈現遞增規模報酬,推動大量數字化與標準化環節的邊際成本下降,即推動供給曲線右移,價格下降;另一方面,通過「AI─機器人─實物產出」的鏈條,把近零邊際成本向製造業和服務業傳導,尤其是標準化環節,或將在製造、物流、能源、醫療與公共服務中形成自動化與自主演進的複合供給能力。

在此背景下,居民獲得基本生活(如衣食住行等)所需要的成本佔比將出現結構性下行,伴隨其成本降至社會可承受的財政供給閾值之下,且私營部門在AI紅利下有穩定的超額收益,社會即可通過稅收與公共平台,將基本生活所需要的產品或服務以低價甚至零價的方式實現按需供給,以勞動收入作為重要購買力來源的地位將被削弱,居民的基礎購買力由勞動所得轉化為「勞動+公共供給」的複合結構,屆時生產關係存在從按勞分配為主有序過渡到基本生活按需、超額需求市場化的可能。

(作者為浙商證券首席經濟學家)