故宮博物院是中國古陶瓷學術研究的聖地。這裏除了有兩漢魏晉隋唐瓷器,特別是宋元明清完整體系的官窰瓷器收藏,總量達三十五萬件,還有孫瀛洲─耿寶昌、陳萬里─馮先銘,分別代表的傳統經驗瓷器鑒定研究和現代考古科學鑒定研究最高成就的雙闕,共同撐起中國古陶瓷學術殿堂。馮先銘先生繼陳萬里之後,運用考古學方法對古窰址進行發掘調查,文獻記錄、出土器物、傳世瓷器三者相互校證,從而斷定瓷器的時代及窰口,開創了古陶瓷研究新天地,把中國古陶瓷研究學術話語權拉回國內。馮先生於一九九三年,以七十二歲「壯年早逝」,如今耿先生也以一百零三周歲的高壽辭世,不禁使人倍感惆悵。

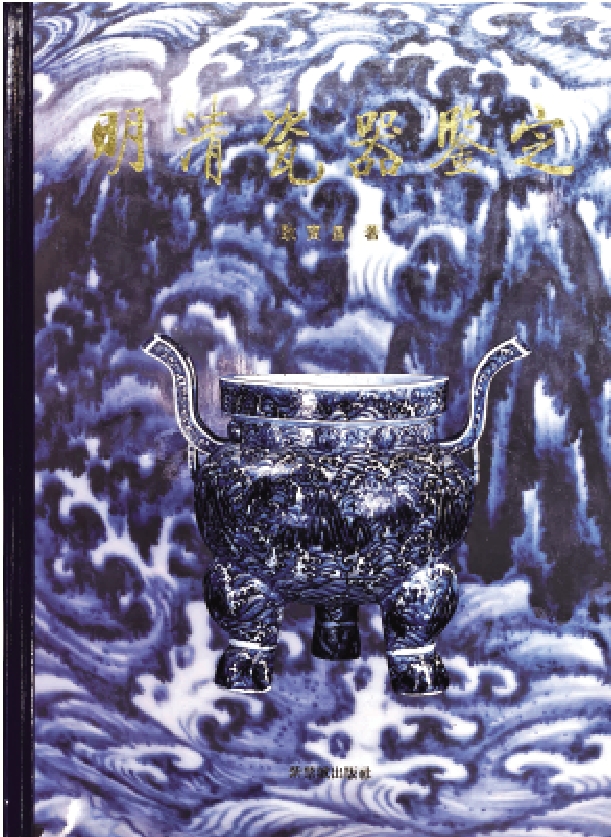

上世紀三十年代,耿寶昌進入享譽京城的文物行「敦華齋」,拜古陶瓷鑒定家、「宣德大王」孫瀛洲為師,抗戰勝利的一九四五年,年僅二十三的他已是業界後起之秀,在琉璃廠開辦了「振華齋」文物店,寓意振興中華。一九五六年,在中央政府文化部文物局局長王冶秋、故宮博物院院長吳仲超邀請下,師徒二人相繼加入故宮博物院,先後為國家搶救回來的瓷器等各類文物難計其數。一生經手過目的歷代瓷器上百萬件。國內絕大部分博物館一、二級瓷器藏品,都經他鑒定過;國外收藏的中國古瓷器,很多也經過他鑒定。耿寶昌總結古陶瓷鑒定要領和評判標準,創立了「造型、紋飾、胎釉、款識」四位一體的鑒定體系,簡稱「型紋釉款」,就像中醫診病「望聞問切」一樣,被古陶瓷鑒藏界奉為四字真言。他於一九九三年出版的《明清瓷器鑒定》,輯錄幾十年來過目的明清各代官窟瓷器,全書六十餘萬言、近六萬幅圖片,是第一部系統闡述明清瓷器鑒別方法的專著,被譽為「二十世紀中國文物鑒定的里程碑」、「中國古陶瓷收藏界的聖經」。以傳統經驗鑒定著稱的他,還熱衷於古陶瓷學術研究,積極促進國家文物局主持、馮先銘主編的《中國陶瓷》的修訂完善;對科學考古寄予厚望,相信隨科技、研究、資料更新,陶瓷鑒定研究會獲得新發展;一九八六年,他和馮先銘受文物局指派,參加在荷蘭海牙舉行的南海沉船打撈文物拍賣會,深受觸動,回國後報請上級機關最終經國務院批准,於一九八七年成立了國家水下考古隊。馮先生去世後,耿先生對我說:以前兩人經常一起出差,遇到問題有個商量,現在真不習慣。

我於一九八三年畢業分配到故宮博物院時,耿先生已經六十一歲,在院內健在的國內外知名的十幾位大專家中屬於壯年。他給我最深刻印象是「簡」。就是《尚書》舜帝「教胄子(教育貴族子弟)」,「簡而無傲」、「簡而廉」那個簡:為人不擺譜,處事方正、自律。那時他上下班總是騎一輛二八大槓自行車(車輪直徑二十八英寸),不知為什麼特別高,因此感到他人也很高。當時實行福利分房。一九八四年春,院裏有一批房屋要分給職工,我是分房委員會秘書。耿先生家只有一間半平房,委員們建議給他一套樓房,將原住平房交出來。耿先生回饋意見:不要新房啦,現住琉璃廠附近,孩子在北師大附中上學方便。幾年後,文物局認為他住房條件太差,將一位司機分新房後,騰出的西四大拐棒胡同一套舊房分給他。直到一九九二年故宮又大批分房時,才又給他補了一小間。耿先生對此毫不為意。

耿先生從學徒做起,成長之路歷經艱辛,但他對年輕人大加提攜,希望他們順利成長,因此深受年輕人愛戴。上世紀八十年代初,鑒於不少專家年事漸高,院裏便成立了研究室,將專家們集中到研究室,提供比較好一些的生活和工作條件,以便整理昇華一生的學術成果。耿先生在承擔文物庫房工作的保管部陶瓷組,幾次謝絕院領導美意,說那裏的年輕人離不了他,他也不願意離開他們。就這樣,他一直留在保管部(後來改組為古器物部)。九十年代台灣同胞興起一股收藏熱,楊新副院長和我先後幾次陪同他們赴西藏、承德、山西、內蒙古等地考察文物古蹟,每次在京逗留,耿先生都與他們餐敘,學說藏語「突幾其」(謝謝)、「扎西德勒」(吉祥如意)。

一九九一年,故宮博物院為激勵學術研究,第一次進行優秀論文評選活動。當時規定參賽者不當評委,耿先生顯然放棄了參評機會,而甘為他人特別是年輕人做嫁衣。當時我還沒有職稱,但成為五位三等獎之一。前輩學人的高風亮節、不拘一格,令我終身難忘。一九九九年,他和楊伯達、楊新應邀到香港鑒定文物,大家又相逢。二○一一年,我從香港回到國家博物館工作,後來在故宮見到耿先生,他已九十大多,想起《禮記·檀弓》孔子晚年,學生子貢稱「哲人其萎」,原來是說人老了個頭縮水。如今德高望重的耿先生走完「期頤」(百歲)人生,用《論語》子貢所說「其生也榮,其死也哀」,應不為過吧!