催化劑(catalyst)一詞,在科學領域是指能促進化學反應但本身不被消耗的物質,而引申在管理學範疇,則是指能引發或加速改變的人、事或物,即「促成者」。筆者在2024年參觀香港生產力促進局(生產力局)與工業貿易署(工貿署)合辦的「中小企資援組:政府資助與科技博覽2024」,看到一個攤位介紹生產力局的先進及智能製造中心,從而認識到新材料在供應鏈之「促成者」作用。

本文嘗試以新材料的開發及使用為主軸,闡述及分析其對提升傳統及新產業階梯的促進作用。

在工程學範疇,材料學至為重要,而在經濟發展史上,新材料的出現一直以來都是科技產業發展的動力,從泥瓦磚木、銅鐵鋁鋼,再到資訊時代的碳纖維,以至芯片時代的人造鑽石。新材料的開發及使用,一直透過提升終端產品的性能而推動整體社會進步。

新材料的研究成果湧現,顯示人類對物質的認知與應用正向更深層次進展,在促進資訊、能源、交通、生物醫學等技術革命的同時,對製造業、化工、建築等領域都產生着重大影響。調查數據顯示,近十年來世界材料產業的產值以每年約30%的速度增長。

半導體之於供應鏈運行,如同土地之於城市建設。常見的半導體材料中,應用最廣、商用化最成功是硅材料。以晶體硅半導體為原材料克服電子管笨重、耗能大、壽命短等缺陷,是微電子革命先驅。如今人造鑽石的作用更大,硬度最高、耐磨度是普通刀具幾十倍的人造鑽石,也可減熱。沒有人造鑽石,芯片生產線上的硅片切割、精密磨削都轉不過來。

近年來,中國自行研發、製造的人造鑽石使國產人工智能(AI)芯片的性能邁進一大步。華為今年9月公布昇騰AI芯片未來三年的產品迭代路線圖,阿里、騰訊、百度和字節跳動等互聯網巨頭也都加大對芯片研發和設計的投入,爭取在供應鏈上獲得更大的自主能力,均與人造鑽石助力有關。

1879年,愛迪生在為燈泡選擇最合適的燈芯時,研製出碳纖維,但囿於當時的科技水準,無法大規模生產。直到20世紀60年代,日本發明家近藤昭男以聚丙烯腈(PAN)為原料製取碳纖維,燈芯才得到大規模發展。2021年,國家發布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》,其中明確加強碳纖維等高性能複合材料的研發應用。為何碳纖維成了國家製造業的重點研究方向呢?因為它能大幅度改變產業世界的面貌。

碳纖維是指含碳量90%以上的高強度、高模量纖維,被譽為「輕量化材料之王」,廣泛應用於汽車、航空、醫療及衞生保健、體育等產業。碳纖維就像絲線,人們把絲線編織成布,把布匹放在樹脂或者陶瓷等材料中固定,組成各種形狀,從而擁有各種物理特性。碳纖維的密度通常為1.5g/cm3(克/立方公分),遠小於同體積的玻璃纖維複合材料、結構鋼及鋁合金。故此,碳纖維複合材料具有優越的物理性能,耐高溫、耐腐蝕,且品質輕、強度高,為現代產業不可或缺之元素。

港宜善用科研優勢突圍

筆者了解到,碳纖維複合材料的應用場景廣闊,最大需求來自於新能源和航空(大氣層內的飛行器)和航太(大氣層外的太空載具)。中國自從加入《巴黎協定》之後,一直致力於減少碳排放及綠色發電,其中包括風電。在航空領域,中國成功建成中國空間站,擁有國產大飛機,組成這些成就的基石之一就是小絲束的碳纖維複合材料。根據測算,用碳纖維製造飛機的結構件,能使飛機的重量減輕30%,目前世界上主流的商用飛機,比如波音787、空客A350,機身採用的碳纖維複合材料用量均超過了50%。可見,碳纖維多領域的發展非常重要。然而,碳纖維的製備難度非常大,它的生產工藝流程長,技術壁壘高。

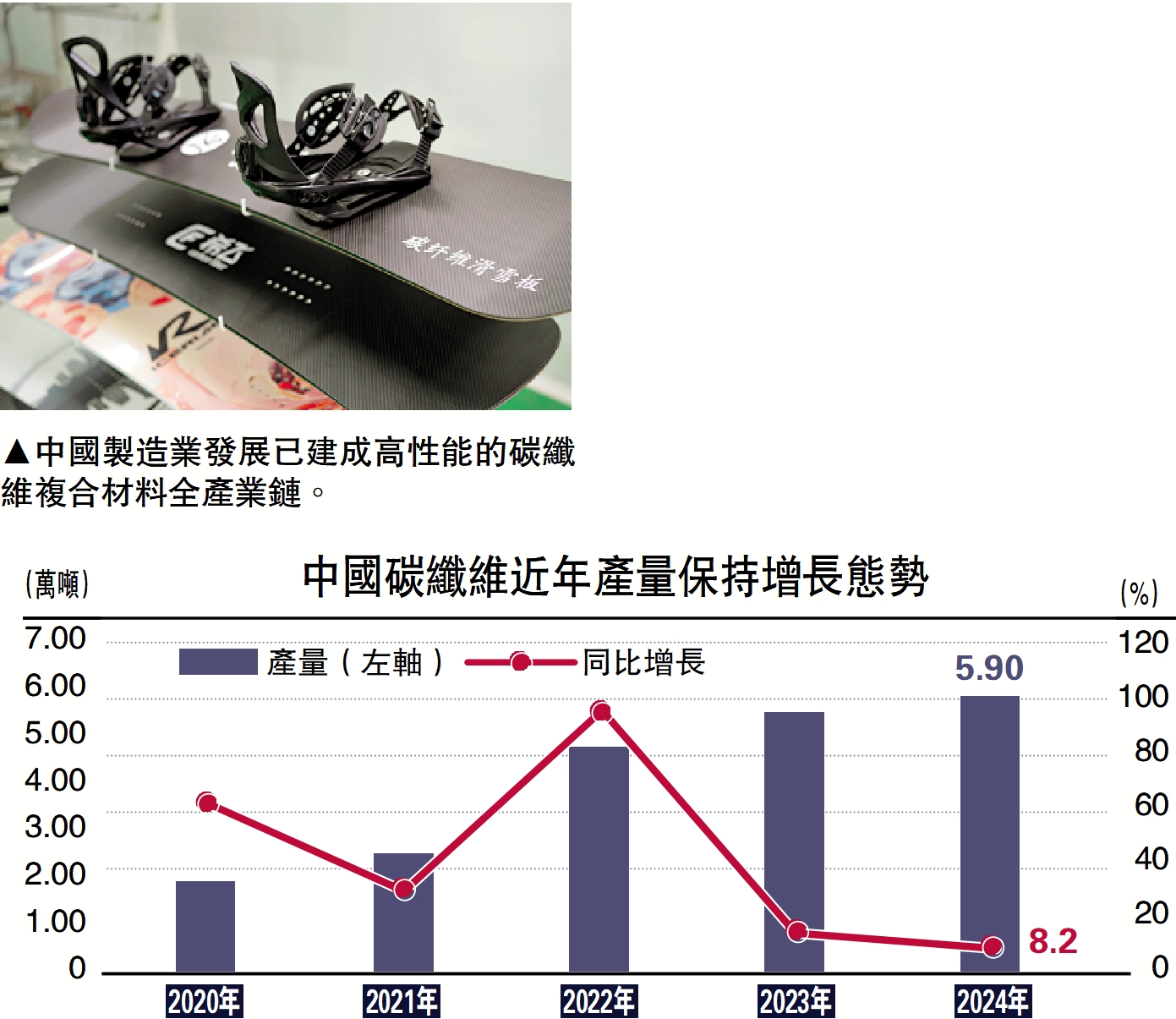

2015年之前,碳纖維的核心生產技術掌握在日本、美國等國家手中。隨着中國製造業發展,企業開始對標先進廠家,進行分批研發,目前已分別建成了大、小絲束碳纖維生產線,突破千噸級碳纖維原絲乾噴濕紡工業化製造技術,打破發達國家對宇航級碳纖維的技術封鎖,力爭「十四五」期間,建成高性能的碳纖維複合材料全產業鏈。

筆者認為,新材料開發要從基礎研究為本,再結合傳統及新產業趨向,不斷改良,方能物盡其用,有利提升產業群階梯及國家整體競爭力。在此方面,香港的研究型大學的基礎研究可致力於服務國家開發新材料的長遠大計。

(作者為理大工管博士、資深金融家)