香港中文大學計算機科學與工程學系助理教授李煜及其團隊,與百度參與發起創立的生命科學大模型公司——百圖生科進行三項AI醫療研究,其中AI藥物協同預測項目已完成,AI細胞形態預測項目則於今年9月發表,另一項研究正處於修改論文的階段。李煜教授日前就AI細胞形態預測項目接受《大公報》獨家專訪時透露,該項目是由自行研發的AI大模型去預測藥物在細胞上的作用,細胞的形態會出現哪些變化,幫助減少細胞實驗的操作部分,降低相關的時間消耗和成本。

AI與人類協作 短期內易取得突破

一款新藥從研發到上市需經歷三個階段:臨床前研究(藥物研究)、臨床研究及藥物上市。臨床前研究主要是藥物篩選的階段,包含藥物研究(例如標靶點確認、化合物合成及篩選)、臨床前實驗(細胞實驗、動物實驗)以及臨床實驗審批(IND)三個部分。而AI細胞形態預測項目,可在細胞實驗階段前,用AI去預測哪些藥物能對目標細胞達到特定的效果,「甚至是之前還沒有見過的藥物,也可以預測它的效果,省去傳統的實驗環節。」李煜說:「如果通過AI已經預測到該藥物作用於該細胞是不能產生預期效果(hopeless)的,那可能就不做了。」

與AI藥物協同預測項目所用到的模型不同,AI細胞形態預測項目中的模型,並不涉及預訓練和微調的階段。李煜解釋,因其總體的數據量並不是特別大,而預訓練和微調AI模型更適合支持大量的數據樣本。

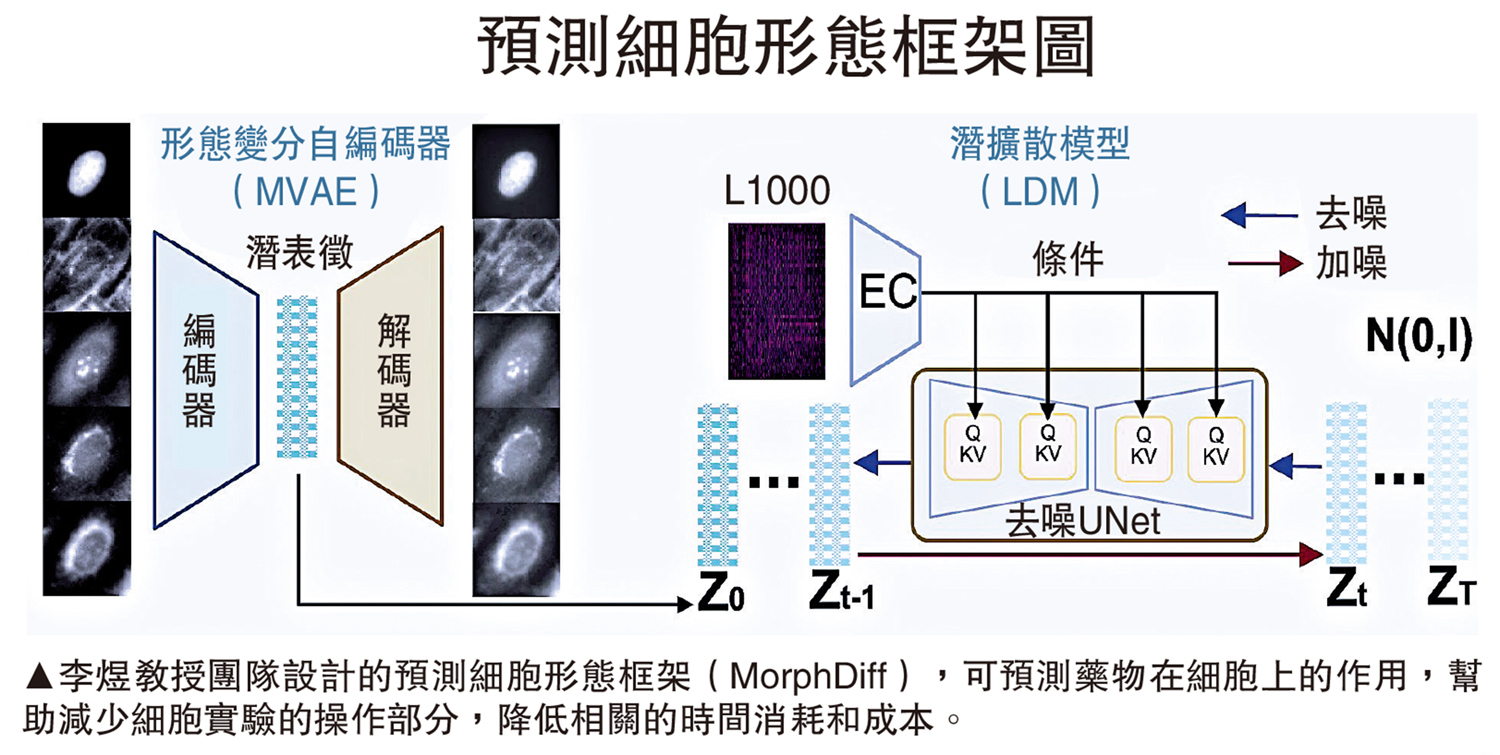

像AI細胞形態預測項目中的AI模型,李煜介紹,主要包含變分自編碼器模型和潛擴散模型(見上方預測細胞形態框架圖)。當中原理簡單而言,有點像教一個小孩怎麼去認識世界,「比如說我們訓練一個模型,就讓AI去識別這個物體,它是一隻狗,還是貓?給AI一些圖片,然後給AI一些標籤,讓模型學習兩者的映射關係。」

問及該項目的下一步打算,李煜表示,下一步團隊還會與其他機構一齊研究AI模型去預測細胞基因表達的一些變化。而對於整個AI醫療行業發展,李煜認為AI與人類的協作更容易在短期內取得突破。