編者按

「AI技術超越人類智慧後,最明顯的影響將體現在醫療領域。」入選時代雜誌「AI百大影響力人物」的庫茲威爾在今年大膽預測,人工智能在2032年後就能讓人類停止老化,且未來AI與人類大腦連接後,可大幅增進人類智力,治癒大部分疾病。

對於AI醫療發展抱有樂觀態度的專家不在少數,2024年諾貝爾獎化學獎得主,藉自行研發的Alpha fold 2 AI模型,攻克了預測蛋白質複雜結構的世紀難題。三位得獎者展現出強烈的信心,宣稱模型的發明將會在2036年治療人類所有的疾病,人類壽命有望延長至150歲。

這一充滿無限想像的領域,吸引愈來愈多的探索者加入。那麼真實情況到底如何?《大公報》記者邀請香港高校相關的研究學者,從藥物研發、癌症診斷、影像分析、居家健康護理等角度,全面剖析香港學術界在AI醫療發展方面的成績和現況。其中有學者贊同AI醫療將給人類健康護理帶來轉折性的改革,但認為這是一個逐步前進和變化的過程,而非突變式的改革。

AI時代的到來,將會為醫療行業帶來怎樣的奇跡?美國AI企業Anthropic執行長Dario Amodei使用「壓縮的21世紀」一詞來總結他對AI發展的樂觀看法。他說,人類可能在未來5至10年取得相當於50至100年的進展,例如治癒癌症、應付傳染病並找出預防阿茲海默症的方法。

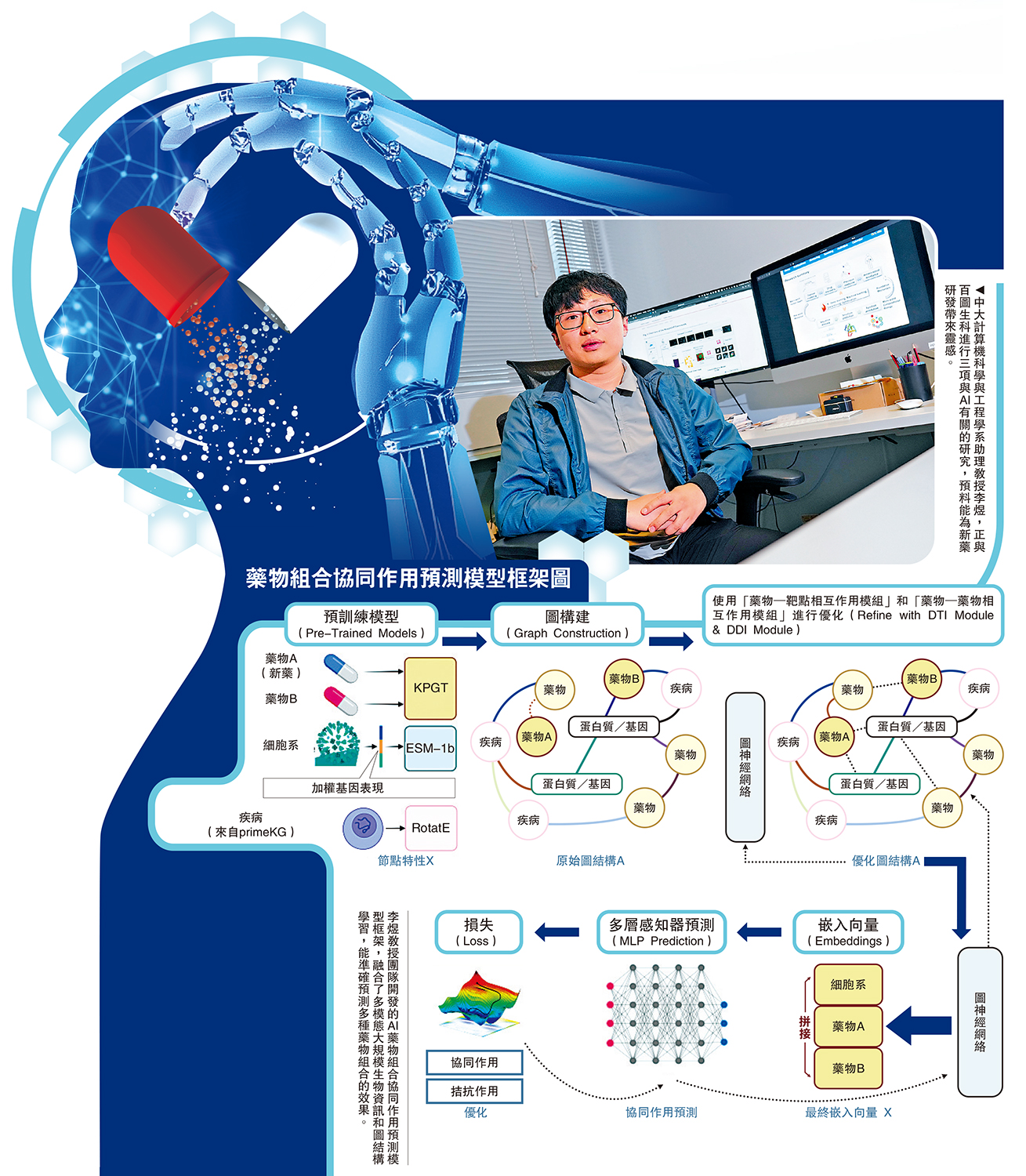

愈來愈多的研究似乎都在證明着AI作為「醫療發展加速器」的角色,香港中文大學計算機科學與工程學系助理教授李煜及其團隊,正與百圖生科(BioMap)進行相關的三項研究,其中AI藥物協同預測項目,可幫助預判多個藥物組合使用的效果,有望為醫生提供新的治療方案,以及為新藥研發帶來靈感。「在藥物研發十年期間,大概有三至四年是做藥物篩選;而在AI的幫助下,這個過程可縮短至一年左右。」李煜說道。\大公報記者 湯嘉平(文) 林少權(圖)

傳統的新藥開發領域普遍存在所謂的「雙十法則」,意思是指一款創新藥物的研發通常需耗時十年、投入約十億美元,且成功率偏低。這使得許多罕見疾病所需的特殊藥物,難以獲得足夠的研發資源。

預測藥物組合效果 免人手測試

李煜教授表示,臨床上常需採用聯合用藥策略去治療疾病,因為單一藥物往往效果有限。然而,哪些藥物的搭配能起到一加一大於二的效果,哪些藥物的搭配又會導致效果相互抵銷甚至變差,就需要科研人員逐一地去嘗試,「就像鑰匙和鎖一樣,鑰匙是藥物,鎖是發生病變的蛋白質。」科研人員需要製造出一把最適合的鑰匙去開這個鎖,而這個鑰匙需要經過多種材料和不同的凹口設計組合,打磨成千百種不同的模樣去開不同的鎖,讓病變之處恢復正常。

「傳統的方法,就是我給你一萬把鑰匙,你就一個個慢慢去試,總有一個能打開。然後現在我們的AI藥物協同預測項目,就是會直接告訴你,哪些藥物組合是可行的,即哪些潛在的鑰匙是能開這個鎖的,然後你直接去試就好。」李煜解釋,這就是藥物研發必須經過的藥物篩選階段,該階段一般需要三至四年,而AI藥物協同預測項目則有望將時間縮短至一年,即整體的新藥研發時間,可能從原先的十年縮短至七年左右,甚至是更短的時間。

此外,經過實驗發現,AI藥物協同預測項目預測藥物組合效果的準確率,會比現有技術提升10%至30%,即使是未見過的新藥也能準確地預測效果。

談及該項目所運用的AI大模型,李煜介紹,該AI大模型是以蛋白質語言為核心的大模型,在預訓練階段學習多模態大規模生物資訊(包括藥物、細胞系和疾病)和圖結構,並進行微調,即針對特定的預測任務進行模型參數的調整和優化。(見藥物組合協同作用預測模型框架圖)

發現逾300種胰腺癌藥物組合

至於蛋白質語言,李煜教授解釋,正如人類擁有語言,生命世界也有一套由胺基酸序列構成的「分子語言」,即蛋白質。而人工智能(AI)領域的蛋白質語言模型(PLM)展現出解碼這套語言的強大能力,能夠精準預測蛋白質的結構與功能。「我們根據這個蛋白質的結構,才能去設計或者發現藥物。」

目前,該AI藥物協同預測項目已針對胰腺癌的治療,發現300多個具有協同作用的新組合。李煜透露,團隊現時也在用此技術研究抗生素抗性藥物,以及包括治療漸凍症在內的罕見病的藥物。對於疾病數據稀缺、模型面臨「小樣本學習」的挑戰,李煜指團隊也在想辦法去擴展數據的來源,「不光是用這一個疾病的數據,我們可以用很多不同疾病的數據,如果這些疾病是相關的。比如說神經退行性疾病,那麼不光是有漸凍症,其實還有一些其他的跟運動神經相關的疾病,這些疾病的數據都是有可能幫助模型去學習。」