今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,也是故宮博物院建院100周年。正在成都博物館展出的「歲月記憶:國寶西遷與高校入川」特展,以全民族抗戰時期,文化內遷重要歷史事件中的國寶南遷、高校內遷四川及文化名人匯聚巴蜀堅持抗戰為切入點,通過檔案、圖片、文物結合影像資料的形式,記錄了烽火歲月裏、巴山蜀水間,全國同胞共同守護中華文化、賡續千年文脈的生動點滴。展覽將持續至11月30日,其間免費向公眾開放。\大公報記者 向 芸(文、圖)

1933年2月6日,天津《大公報》刊載了《古物再定今晚啟運》,報道故宮南遷文物即將啟運的消息。從1933年2月開始,故宮近百萬件珍貴文物歷經南下、西遷、東歸、北返,歷時十幾年、行經十餘省、輾轉數萬里,在顛沛流離中完成了世界文物史上規模最大、歷時最久、行程最長的文物大遷徙,創造了戰爭環境下保護人類文化遺產的偉大奇跡。

多媒體展品展示遷徙坎坷線路

「九·一八」事變爆發後,中國東北淪陷,華北告急,平津震驚。為防日軍劫掠中華文化珍寶,故宮博物院理事會決定將文物遷往上海存儲。「南遷」方案一經提出,旋即引發各界人士的不同反響,北平各階層及至普通市民大多反對「南遷」,但政府方面對文物南遷則持積極態度。

自1933年2月起,故宮博物院、頤和園、國子監、北平古物陳列所等文物保藏單位將館藏近2萬箱珍貴文物、檔案文獻南遷上海,後運至南京。1937年淞滬會戰爆發,這些文物又緊急分南、中、北三條路線西遷至巴蜀。其中北路、中路共計運輸文物近17000箱,經寶雞、宜昌分別轉存至峨眉及樂山安谷鄉,南路轉運文物80箱,先存於貴州安順華嚴洞,後轉遷巴縣。

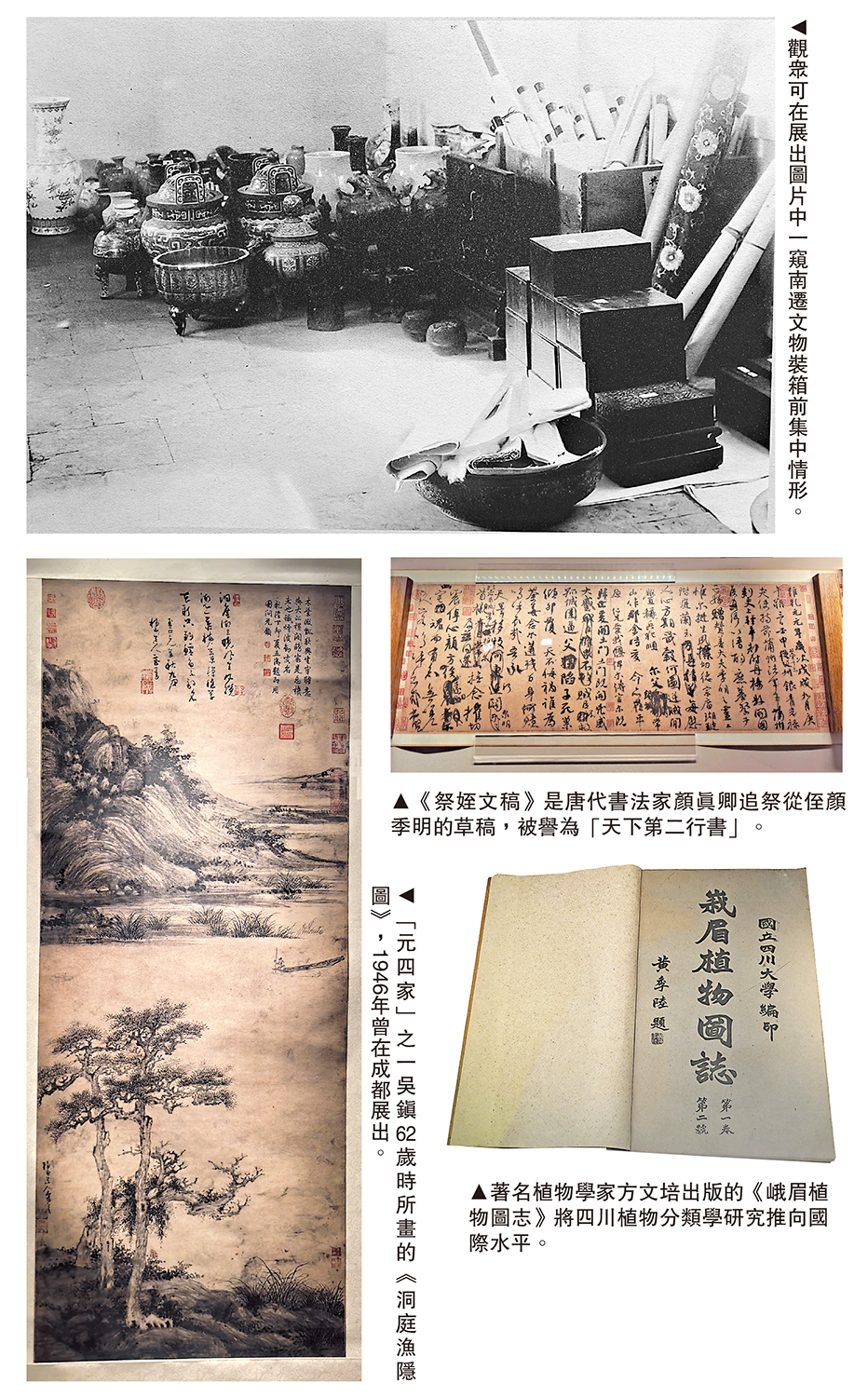

是次展覽中,觀眾可以結合地圖及多媒體詳細了解國寶遷徙的坎坷線路,及南下西遷過程中的文物數量、途經點、存放點等。據導賞員介紹,南遷文物既有政府軍隊護運,也有故宮工作人員全程押送,保證一路上「人不離物,物不離人」。從一地運到另一地,出發時間、運輸工具、轉崗、轉車、轉船,都有文字記錄。故宮人用「對籤子」的辦法保證文物數量準確,一支籤子對應一箱文物,每交付一支籤子,就代表一箱文物安全送達。

「人在文物在」守護文明火種

在展覽中,觀眾還可以看到「1932年易培基為故宮文物南遷一事呈送國民政府機關要員的密函底稿」等文物遷徙過程中的珍貴檔案、圖片及文物資料,從中一窺當時為保護文物各部門之間的協調過程,以及守護文物的文博人、護送國寶的警衛部隊與巴蜀人民之間的故事。

其中,隨着展覽中一份份檔案的揭秘,來自故宮的6595箱文物在成都大慈寺秘藏13個月的故事呈現在觀眾面前。故宮博物院研究館員、故宮博物院文化傳播研究所所長祝勇在成都參加題為「大慈寺:故宮文物的戰時方舟與記憶重構」的分享會時說,為避開戰火,守護者們最終選擇在嚴寒的冬日翻越秦嶺進入四川,於1938年5月下旬來到成都,將文物藏於大慈寺,後於1939年6月離開成都再轉運至峨眉。

為了保護文物,大慈寺變成「戰時方舟」──僧侶選擇讓房並中斷千年古剎的香火,還設立了包括室內不能存放一切易引火之物等嚴格規定。隨着武漢陷落,日軍轟炸半徑覆蓋到四川,大慈寺等地標建築容易成為被轟炸的目標,因此決定將故宮文物運離大慈寺。「最後一批文物是1939年6月4日運走的,一周後日軍就對成都進行了一次大規模轟炸,所幸文物無礙。」

在祝勇看來,文物南遷的核心價值並非器物的物理轉移,而是民族精神的傳遞:「當故宮人說出『人在文物在』時,他們守護的不僅是文物自身,更是文明的火種。」文明的火種亦隨着國寶的遷徙而四處播撒。故宮文物遷徙期間,曾先後赴英國倫敦及蘇聯莫斯科、列寧格勒舉辦中國藝術展覽會,反響熱烈;遷徙至四川以後,故宮博物院又先後在重慶、成都舉辦展覽。比如1946年11月25日至1946年12月7日,成都少城公園民眾教育館就曾舉辦「故宮書畫展覽」,展出王羲之《平安·何如·奉橘三帖》、顏真卿《祭姪文稿》等珍貴文物,引發觀展熱潮。

「故宮書畫不易多觀……擬請貴會訂期通知以便派員率領學生前來以資觀摩」,記者在展廳中看到的「成都縣立中學校致北平故宮博物院在蓉書畫展覽委員會辦事處的函」等檔案,從一個側面反映了當時展覽的火爆。而這些展覽在守護文物的同時,帶動了多地文化互動及研究,為在烽火歲月裏傳播中華優秀傳統文化寫下傳奇註腳。

學府入西南 人文薈萃書聲不絕

除了守護珍貴文物外,在烽火歲月裏,巴蜀地區還為眾多高校和文化、科研機構放下「一張安靜的書桌」,保護了中華文脈。成都博物館策展團隊成員朱寒冰介紹稱,「高校入川」單元就講述了中國近代教育史上這一非常重要的事件。

「七·七事變」後,戰火蔓延到華北、華東、華中的廣大國土,各地教育、文化、科研機構及學術團體為避日寇被迫內遷。1937年至1945年間,全國高校逾半數先後遷入四川辦學,縱使戰火連綿,中國的高等教育、科研進度及文化傳承卻未曾間斷。

院校和學術科研機構的內遷使得西南多地人文麋集,成都華西壩、重慶沙坪壩、宜賓李莊等地學術文化氛圍名噪一時。如位於成都的華西壩匯聚了齊魯大學、金陵大學、金陵女子文理學院以及燕京大學四所高校,與本地的華西協合大學聯合辦學,時稱華西壩「五大學」。

伴隨着學府西遷,約九成以上的學術精英、文化名流、藝術大家亦遷居西南講學授業,既有馬寅初、侯外廬、陳寅恪、錢穆等學術名家,竺可楨、茅以升、李四光、王家楫等科技巨擘,也有郭沫若、柳亞子、黃炎培、沈鈞儒等文化名流。

高校和學者在內遷期間,也帶動了巴蜀教育體系的完善,及至抗戰勝利,內遷高校雖大多離川,其文化傳播與治學傳統卻深深滋養了這片土地,孕育出眾多知名學府和人才。