編者按:

非物質文化遺產(非遺)是人類生活經驗的結晶,與人類文明共同衍變。長衫是香港最迷人的非遺之一,流行於民國初年,承載着百年歷史文化,其製作技藝自2014年被列入「香港首份非物質文化遺產清單」,2017年入選「代表作名錄」,今年6月更躋身「國家級非物質文化遺產代表性項目名錄」。當它進入當代語境中,我們何以與時俱進「續藝」,使之歷久常新?

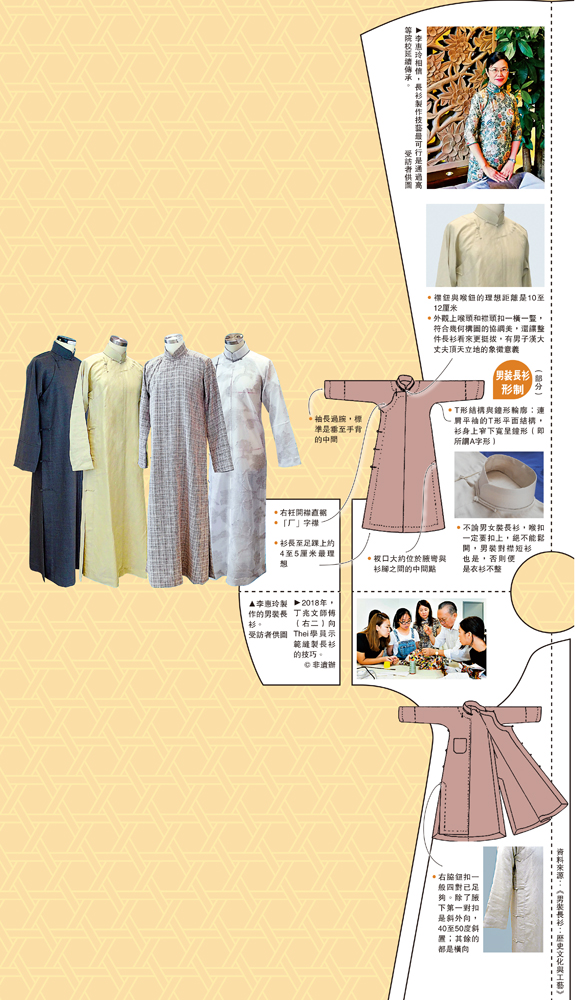

過去數年開展的傳承與保育工作,都以女裝長衫為重點。有本港長衫研究者指出,男裝長衫自1950年代以來雖無緣流行而幸免被西化,更顯可貴,但其經典形制及工藝已極度瀕危。除了靠碩果僅存的老師傅心手相傳,有學者認為,長衫製作技藝亟需加入設計院校的現代化、科學化、系統化和數碼化教學方式,通過高等院校延續傳承。\大公報記者 謝敏嫻

今年六月,藉由「香港中式長衫製作技藝」晉級成為國家級非遺,本港長衫文化及技藝研究者李惠玲撰寫了電子書《男裝長衫:歷史文化與工藝》,供公眾免費下載,希望保育和傳承極度瀕危的男裝長衫經典形制和工藝。李惠玲說,其實香港一直有不少男士想訂製經典形制的長衫作禮儀用,卻苦無合適的師傅。她認可的精於男裝長衫製作的人只有兩三個,不過近年或退休或不再接單。

鑽研實物 摸索經典形制

李惠玲熱愛自製衣裳,九歲起執針線為自己及妹妹做衫改衫,一九七〇年在何東女子中學讀中三,因校內開設長衫課程,她跟當時課程導師蒙嘉模師傅學足一年,做了兩件長衫。雖然之後有幾十年未做長衫,直至二〇一三年為香港歷史博物館「百年時尚:香港長衫故事」展覽研究女裝長衫並撰寫圖錄,李惠玲才再重拾做長衫的興趣,「如果不會工藝,是無從研究的。當我查閱很多文獻和書籍追溯歷史,發現女裝長衫的源頭本是男裝長衫,為什麼不繼續研究?」二〇一七年她再為歷史博物館研究其館藏男裝長衫,那時也開始做男裝長衫,「尤其是看了館藏實物,回去再模仿才清清楚楚知道何謂經典形制。」李惠玲直言,一直以來鮮少有人重視男裝長衫,這方面的書籍幾近空白。

說起二〇一三年「百年時尚:香港長衫故事」展覽,李惠玲記得那是作為「香港周2013@台北」開幕節目,展出逾百組女裝長衫,原定展期一兩個星期,徇眾要求而延展至一個多月。後來回港也揀選三十多件展品,臨時在歷史博物館大堂展覽。二〇一八年移師廣東省博物館,展出約二百件(套)展品,更錄得逾四十三萬人次參觀。李惠玲感嘆,沒想到這麼生活化的題材如此受歡迎。

建構美學 寄望年輕一代

二〇一三年由李惠玲撰寫的《百年時尚:香港長衫故事》近二百頁,圖文並茂,還收錄了一九五六年張愛玲從美國致好友鄺文美的多封書函,信中張愛玲請好友替她買袍料委託裁縫製長衫,並繪畫圖樣和提供詳細的描述與尺寸,向好友查詢香港長衫的潮流變化。「張愛玲一九五四年攝於北角的蘭心攝影公司的經典照片,並非網絡圖片,而是我專門請張愛玲遺產執行人宋以朗博士提供。」於李惠玲而言,這本圖錄已剖析了整個行業,算是較完善的關於女裝長衫的書籍。雖然當時長衫製作技藝尚未有「非遺」概念,不過書中就長衫復興,已提出「本地高等教育院校的服裝設計學系可考慮訓練設計與製造長衫的人才」。

八年後的今天,李惠玲依然相信最可行是通過高等院校延續傳承,「亟需加入設計院校的現代化、科學化、系統化和數碼化教學方式。一定要靠院校首先保存工藝,寄望於年輕一代以新思維活化傳統工藝,設計出既適合現代人穿着、又不違背非遺精神的長衫。」她形容,非遺的傳承與活化就像建築,「長衫課程更需培養學生的建築精神,從研究開始,才懂得如何建構長衫。」

「很多人都誤解了,以為師傅就懂得歷史文化。師傅只是一個工藝師,盡力做好他的師傅傳授的東西,還有自己入行之後顧客的要求。若把歷史文化傳承的責任放在師傅身上,是難為他們。」李惠玲說。