泰國2022年經濟規模為4954億美元,穩居東盟第二大經濟體;人均GDP約7000美元,已進入中高收入國家。泰國的產業布局相對完備,近年加快發展數字經濟、綠色低碳和清潔能源等新興領域,推進以創新驅動和高附加值經濟為導向的「4.0」戰略,旨在實現向高收入國家轉型,其發展經驗值得借鏡。

一、泰國經濟發展現狀及增長前景

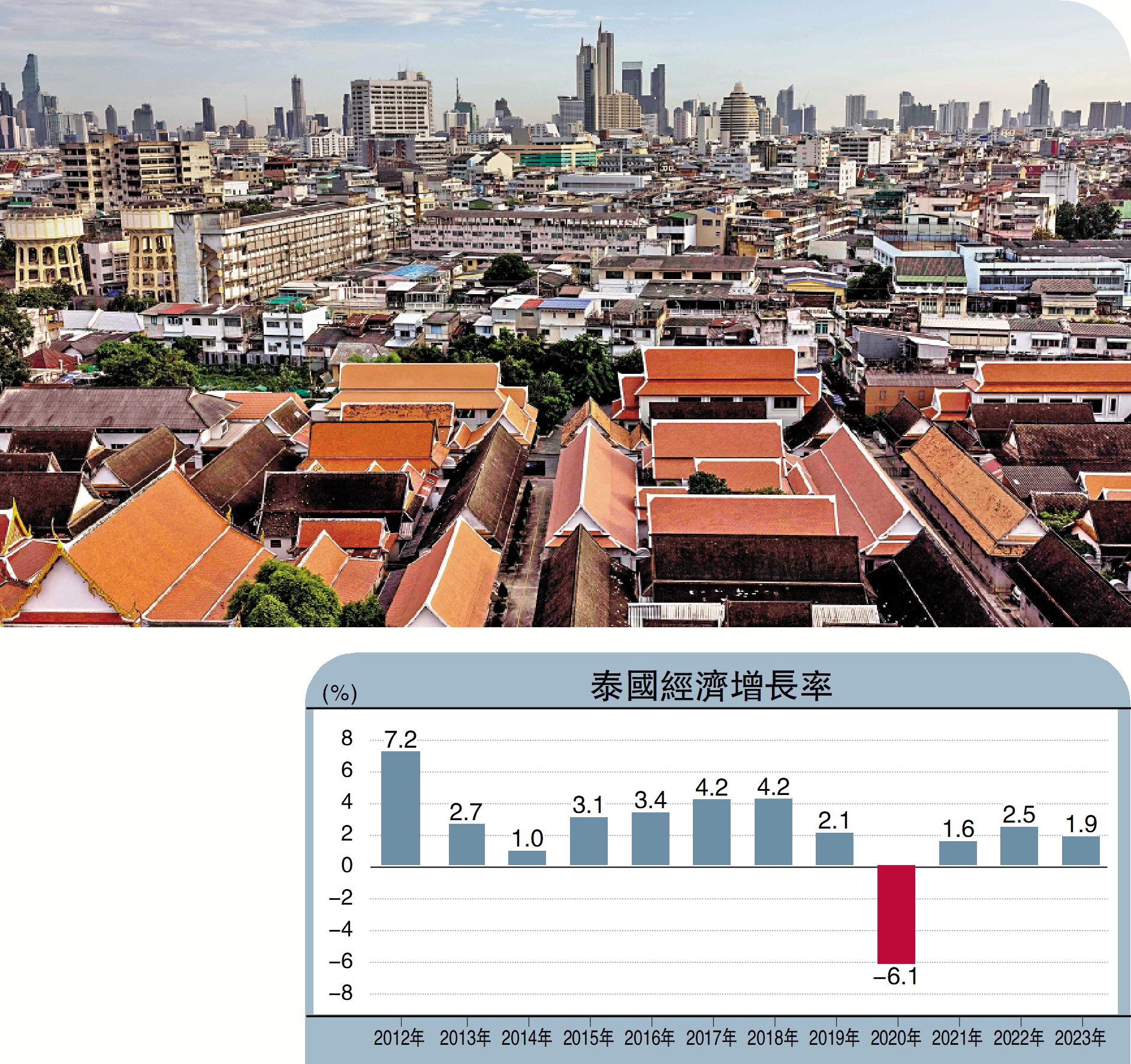

一方面,經濟規模持續提升,人均GDP在東盟保持相對領先。泰國是東盟內經濟增長相對穩定的經濟體,1981至1997年GDP規模增長3.3倍;1998年遭遇金融危機,經濟大幅放緩,GDP下降7.6%;1999至2019年回復增長;2020年新冠大流行,經濟下行壓力明顯擴大。至今,泰國經濟仍處於修復階段,2021至2023年實際GDP平均增速不到2%。總的來看,泰國的經濟恢復保持平穩,財政政策延續積極擴張,貨幣政策維持穩健,以預留匯率政策調控空間,目前泰國的通脹已從2022年5%至7%的高點回落。由於泰國經濟復甦節奏仍偏慢,CPI甚至連續出現負增長,亟待財政政策發力。貨幣政策方面,泰國中央銀行政策利率維持在2.5%水平,通過降低借款成本來提振信貸和消費,結束十年來平均低於2%的增長局面。

深化國際合作 推動貿易增長

另一方面,增長出現波動和瓶頸,外向型增長路徑亟待加快轉變。泰國採取自由經濟政策和開放、務實的發展策略。一方面,泰國加入包括中國、日本、韓國、澳洲和東盟十國在內的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP),另方面也加入美國發起的「印太經濟框架」(IPEF),成為13個創始成員國之一。這種平衡策略對泰國的經濟增長帶來不少益處,但同時也加深對外部的依賴性。與多數中小型經濟體類似,泰國發展出口導向經濟,既是融入全球化的重要選擇,也是「先發展再自主」的務實之舉。比較而言,外向型經濟模式容易受到國際市場影響,無論是能源進口還是初級商品出口,始終處於價值鏈中低端,較難實現躍升。這種模式可能帶來「中等收入陷阱」和「中等技術發展陷阱」。國際經驗來看,經濟一旦失速或陷入停滯,將削弱投資和消費信心。同時,儘管泰國在世界知識產權組織全球創新指數的排名並不低(東盟第三位),但距離創新型國家仍有一段距離。如何實現內生性增長並促進產業升級是走出「兩個陷阱」的關鍵。

二、泰國經濟轉型的經驗與啟示

一是不斷更新完善經濟發展規劃,堅定推進市場開放。泰國政權相對穩定,總體上不影響其經濟政策的連續性。2021年泰國發布「十三五」規劃,總體目標是實現「經濟高價值,社會可持續發展的新泰國」。主要涵蓋四個層面:(1)從資源型經濟向創新知識型、高價值、環境友好型經濟轉變;(2)社會機會向面向所有人、所有地區且機會均等方面轉變;(3)生活方式從破壞環境到環保、安全、可持續方向轉變;(4)政府管理從低技能落後向高水平高效率轉變。歷任泰國政府善於抓住全球化發展紅利,過去主要依託中國─東盟自貿區所帶來的增長機會。在RCEP生效後,有39000種泰國產品獲得關稅優惠,29000種泰國產品實現零關稅。RCEP給泰國貿易增長創造了新的機遇。泰國具備製造業基礎,RCEP的落地不但激發「貿易+製造業」驅動的增長潛能,而且賦予泰國投資和貿易便利化。

吸引外商投資 加快綠色轉型

二是大力布局數字經濟、綠色轉型和清潔能源等新領域。1980至1990年代泰國經濟快速增長,因而被稱為「亞洲四小虎」。當時泰國支持自由經濟,實施開放政策,通過外資和援助建立工業基礎,製造業水平在東盟地區保有較強競爭力。泰國的經濟結構布局比較均衡,既有出口導向型的工業體系,包括採礦、紡織、電子、汽車裝配等,汽車工業基礎較好,而且農業和旅遊也是重要經濟支柱,佔據一定優勢,支撐泰國經濟長期穩定增長。得益於這些產業基礎,泰國近年圍繞數字經濟、綠色轉型和清潔能源等加大投資布局,同時吸引包括中國在內的跨國企業參與,重點發展數字基建、數字支付等,數字建設在東南亞地區走在前列。研究指出,2023至2025年泰國的數字經濟產值有望實現年均增速17%,總值將達到490億美元,而且預計到2030年數字經濟佔GDP的比重有可能達到30%。綠色轉型方面,一方面政府加大投入,着力推進新型基礎設施建設,推出財稅優惠和投資扶持項目,加快建設東盟數字樞紐,釋放數字經濟發展潛力;另方面引進中國等綠色技術,擴大風電、光伏等跨國投資,推動電力市場從「以化石燃料為主」轉型到「多元化零碳能源系統」。

三、泰國經濟轉型面臨的主要困境

其一,外部環境發生深刻變化,經濟增長韌性面臨新的考驗。目前,泰國的經濟以外向型為主,如今外部環境發生變化,一方面泰國有可能從「友岸外包」政策及跨國企業產業鏈轉移而短期獲利,外部投資增加,但另一方面這些政策也可能產生反噬效應,即貿易成本增,外部依賴性反而增強,經濟增長的波動也將隨之擴大。當前,泰國的經濟發展面對兩個比較突出的問題:一是歐美央行貨幣政策的調整將充滿不確定性,高利率預計將維持一段時間,而減息預期仍未明朗,將對泰國的匯率帶來擾動。今年首4個月,泰銖兌美元貶值近8.5%;二是地緣政治局勢持續發酵,烏克蘭危機和巴以衝突有走向長期化趨勢,泰國雖身處東盟區域內保持中立,但也難免會受到國際大宗商品價格波動的影響。政策層面,泰國保持務實和平衡的基調,盡力避免「選邊站」,持續深化與中國等域外大國經貿合作,拓展增長空間。同時,泰國保持與日本、韓國以及歐盟、美國等經貿投資往來。未來泰國要尋求穩定的經濟增長,亟待深化區域和國際合作,進一步開放市場,吸引更多跨國投資,增強投資和貿易的多元化。

其二,新一輪科技革命到來,科技創新和產業升級的難度升高。「泰國製造」雖然擁有較強的影響力,但印尼、越南、印度、孟加拉等製造業同樣具有競爭優勢,泰國的產業轉型升級也並非易事。從兩個維度來看:一方面,新舊產業替代、新舊動能轉換將面臨陣痛期。泰國在研發支出方面擁有比較優勢。2020年泰國的研發支出佔GDP的比重僅1.33%,遠高於印尼、越南、墨西哥等新興經濟體。2022年10月,泰國投資委員會批准「2024-2027年投資促進戰略計劃」,促進五大戰略產業投資,向世界級新興產業生產基地轉型。另一方面,泰國相較其他東盟國家,泰國的FDI流入量不佔優勢。2022年,泰國的FDI流入量為112億美元,而印尼、馬來西亞、越南FDI流入量分別為221億、171億、179億美元。總的來看,面對新一輪科技革命浪潮,泰國除了從投資層面着手,還應加大高科技人才培養和跨國科技人才引進,發揮區位、政策開放、市場便利等比較優勢,加快提升「泰國製造」的「含金量」。

GDP料年增4% 步向高收入國

四、前景展望

展望未來,泰國需要破解兩大難題:其一,尋求從內生性增長培育新動能。泰國經濟結構布局比較合理,財政和貨幣政策保持穩健靈活,提升製造業競爭力的有利條件較多,依託「4.0」發展戰略實現再增長的潛能較大,重點在數字經濟、綠色低碳等新興領域形成規模化產出;其二,積極創造外部發展環境。大國博弈加劇,泰國在經濟和外交層面保持相對自主性,積極發揮東盟的國際影響力,同時避免陷入「選邊站」的窘境。綜合來看,泰國的經濟增長潛力空間較大,如果未來5至10年維持3%至4%的增速,泰國GDP規模則有望達到7500億至8000億美元,人均GDP也可能超過1萬美元,達到或接近高收入國家的門檻。

(本文僅代表個人觀點)