出身基層家庭的盧Sir表示,年幼時一家八口、六兄弟姊妹,「我排第二,吃飯都吃窮了,當年那有錢唸書,讀完中一便要出來工作。」就是這樣,1964年、年僅約15歲的盧Sir進入太古船塢做學徒,成為一名修理輪船的機械工人,及後又如何一步步成為大學教授?一切都要由勤奮、刻苦開始。

研製機器切割「彎」電纜打響名堂

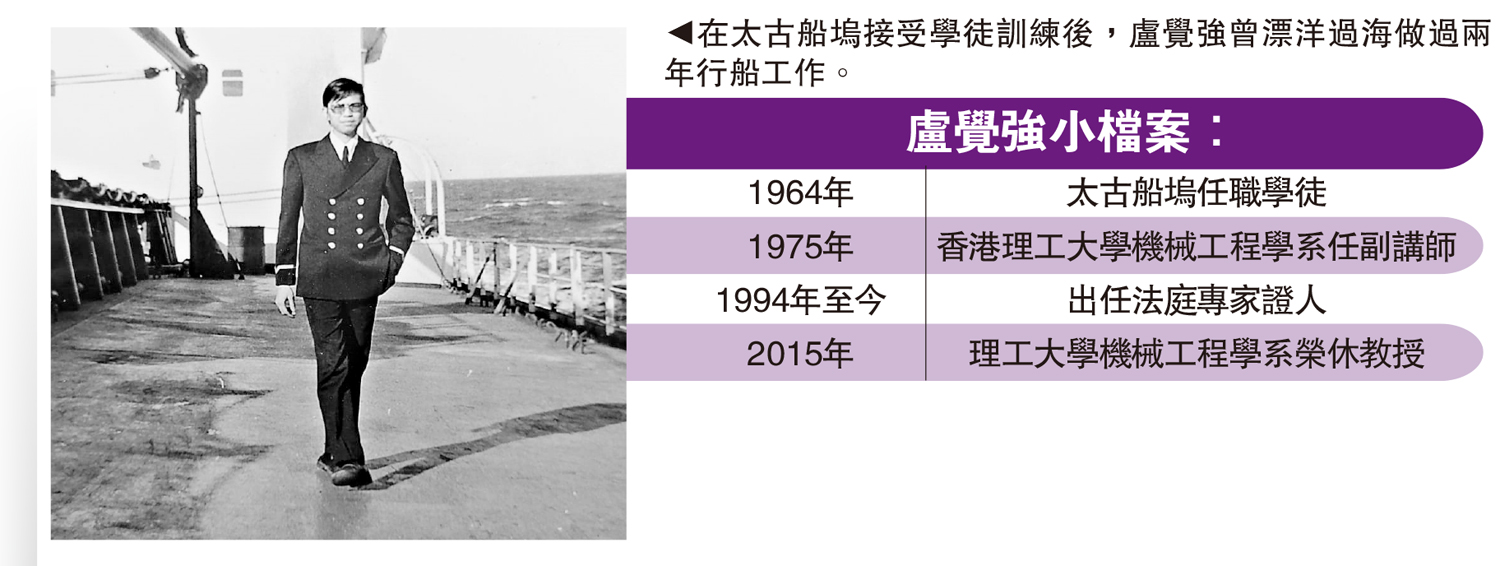

「四年學徒訓練,早上要(船塢)上班,做機器的工作又重又用力,白天做完已很累,晚上七點還要上課,去工專讀(機械)技術,9點鐘放學,還不夠,中間5點半至7點還有『公餘場』,我去讀英專,學英文。」在如此繁忙的半工半讀情況下,盧Sir完成了四年學徒訓練。畢業後,接着便是更大考驗──漂洋過海去行船,在船上艱苦工作兩年後,他「埋岸」尋找工作,並在電燈公司任職一年,及後獲理工大學聘用,在機械工程學系任職副講師,「學校請人,請老師,我試試申請,面試選了我,好彩!」1975年盧Sir入職該校,並於2015年退休。

提到40年來教學生涯難忘的事情,盧Sir還是記得如何修煉「三成功力」,造就「盧Sir一定靠得住」。他憶記起入職初期,該校接獲電力公司交託做一個電纜切割機器,即要剪開電纜的外殼,方便維修內裏的電線,惟幾經波折仍未能滿足要求,「因為條電纜是彎的,不是直的,我就想到一個設計,答應一個星期內想到方案。」最終「難題」交由盧Sir出馬,在一再鑽研下,研製出切割「彎」電纜機器,也打響了「盧Sir一定靠得住」的名堂,「從此之後,有什麼都找我出馬,總之別人搞都不行,掟過來,我就幫你搞掂。」他自豪地說,以往的學徒訓練沒有浪費,因為早年學過,有相關的經驗,才能成就出這個學術與技能並用的盧教授。

精通機械工程及物理的盧Sir在學術界廣為開設「交通意外重組訓練課程」,教授多年相關知識及心得,培育更多接班人。此外,多年來盧Sir亦是中小學STEM課程「(科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)和數學(Mathematics)」的教學顧問。