飛龍擺尾去,金蛇迎乙巳。蛇作為一種爬行生物,在中國文化的形象演變,經歷了圖騰崇拜、祥瑞之獸、民俗文化到成為畫中物的過程。香港中文大學文物館現正舉行「乙巳說蛇」展覽,展出24件套與蛇相關的館藏文物,涵蓋畫像石拓片、銅印、瓷器、畫作等,詮釋蛇與人類日常生活之關聯,為新春添「蛇」味。\大公報記者 劉 毅

在中國的歷史文化長河當中,蛇最開始的形象,是與創世神話相關,屬於一種先民的信仰,往往伴隨神巫而出現,更是龍的近親。傳說中的人類始祖女媧即是人首蛇身的神明,就以蛇神人的形象成為一種守護的圖騰,後又與龜搭配成為象徵北方的玄武,庇佑宇宙的安寧。而到了秦漢時代,蛇成為了一種靈物與毒物,是為五毒之一;隨後在中國繪畫開始興盛的歲月中,蛇逐漸成為一種異類,因其會令人生懼,畫者並不多。

今次的「乙巳說蛇」展覽展出多件帶有蛇紋飾的多件文物,令觀眾了解古人與蛇之間的關係,如何從其獨特的蜿蜒體態,獲取藝術與設計中的靈感泉源。

整個展覽分為「神巫之蛇」、「靈物與毒物」、「紋飾與畫像」三部分,精選展品包括戰國「持戈執蛇鳥人銅印」、「山東嘉祥縣洪福院出土東漢畫像石拓片」、清居廉「動物冊頁(蛇)」,及清王素「十二生肖故事掛軸(蛇)」。

香港中文大學文物館副研究員童宇在導賞時表示,相比較往年的生肖文物展,有關蛇的文物其實並不多,但在中國人的信仰體系中,蛇是一個非常重要的動物。今次所展出的24件「蛇文物」,在香港而言都是一次比較集中且珍貴的蛇年文物亮相。

「神巫之蛇」展區主要展出的一些墓葬畫像拓片,當中可清晰見到蛇神人的形象,即象徵守護圖騰的圖紋,如人類的先祖伏羲和女媧皆是「半人半蛇」形態。其中在東漢時期山東嘉祥武氏家族墓地武梁祠右壁拓片中,具有蛇身的人類先祖伏羲和女媧,之後是人類的三皇和五帝,承傳有序。

在「靈物與毒物」中,展出的銅印等體現人類社會對於蛇靈性一面的追求,更與象徵長壽的龜合體,成為四方神獸之一,鎮守北方玄武。「紋飾與畫像」部分主要展出畫作,畫家或寫生、或講述人與蛇的故事,成為端午節的應節之作。

展訊/「乙巳說蛇」展覽

日期:即日起至6月21日(逢星期四及1月28至31日休館)

地點:香港中文大學文物館展廳二

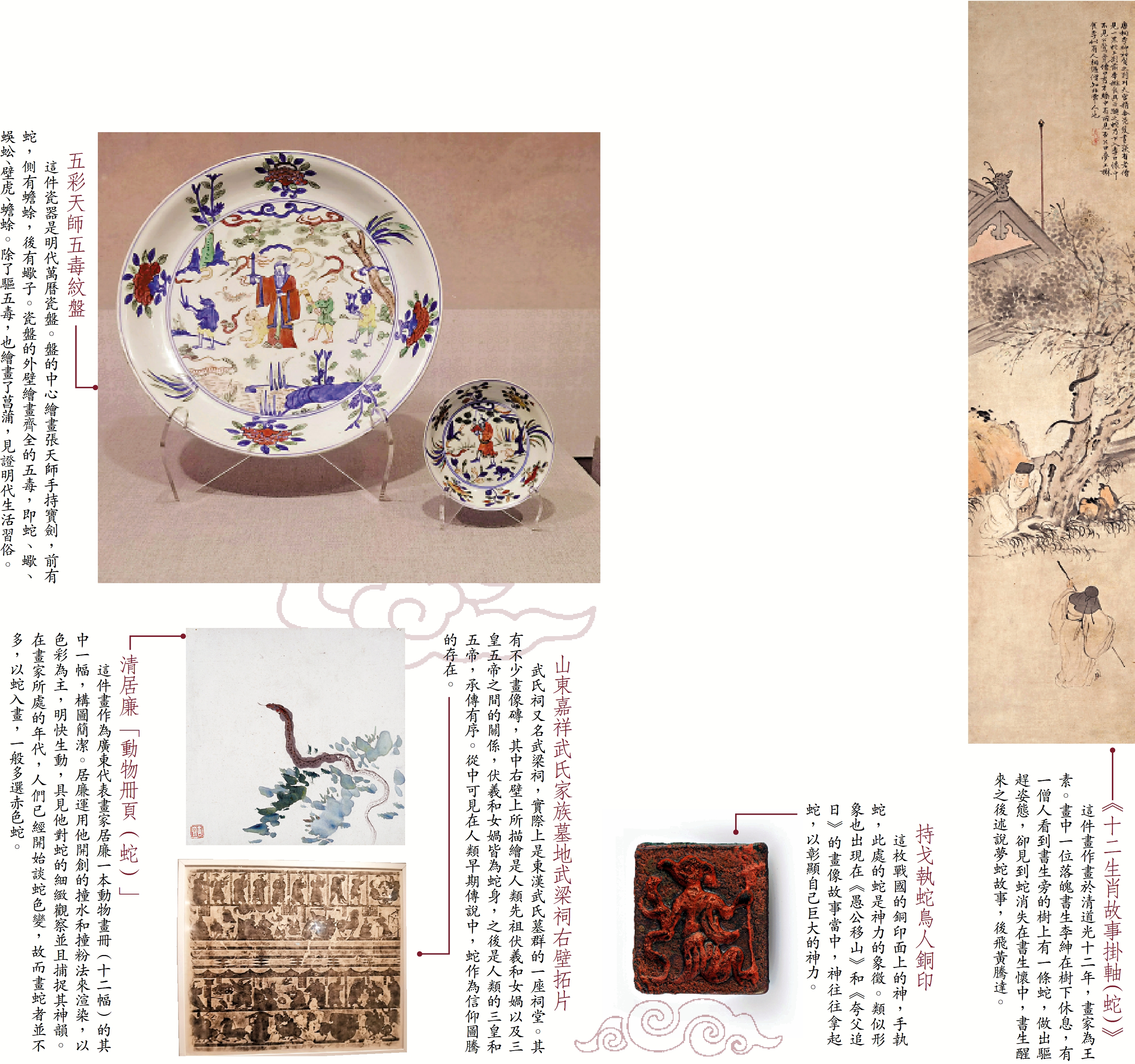

五彩天師五毒紋盤

這件瓷器是明代萬曆瓷盤。盤的中心繪畫張天師手持寶劍,前有蛇,側有蟾蜍,後有蠍子。瓷盤的外壁繪畫齊全的五毒,即蛇、蠍、蜈蚣、壁虎、蟾蜍。除了驅五毒,也繪畫了菖蒲,見證明代生活習俗。

清居廉「動物冊頁(蛇)」

這件畫作為廣東代表畫家居廉一本動物畫冊(十二幅)的其中一幅,構圖簡潔。居廉運用他開創的撞水和撞粉法來渲染,以色彩為主,明快生動,具見他對蛇的細緻觀察並且捕捉其神韻。在畫家所處的年代,人們已經開始談蛇色變,故而畫蛇者並不多,以蛇入畫,一般多選赤色蛇。

山東嘉祥武氏家族墓地武梁祠右壁拓片

武氏祠又名武梁祠,實際上是東漢武氏墓群的一座祠堂。其有不少畫像磚,其中右壁上所描繪是人類先祖伏羲和女媧以及三皇五帝之間的關係,伏羲和女媧皆為蛇身,之後是人類的三皇和五帝,承傳有序。從中可見在人類早期傳說中,蛇作為信仰圖騰的存在。

持戈執蛇鳥人銅印

這枚戰國的銅印面上的神,手執蛇,此處的蛇是神力的象徵。類似形象也出現在《愚公移山》和《夸父追日》的畫像故事當中,神往往拿起蛇,以彰顯自己巨大的神力。

《十二生肖故事掛軸(蛇)》

這件畫作畫於清道光十二年,畫家為王素。畫中一位落魄書生李紳在樹下休息,有一僧人看到書生旁的樹上有一條蛇,做出驅趕姿態,卻見到蛇消失在書生懷中,書生醒來之後述說夢蛇故事,後飛黃騰達。