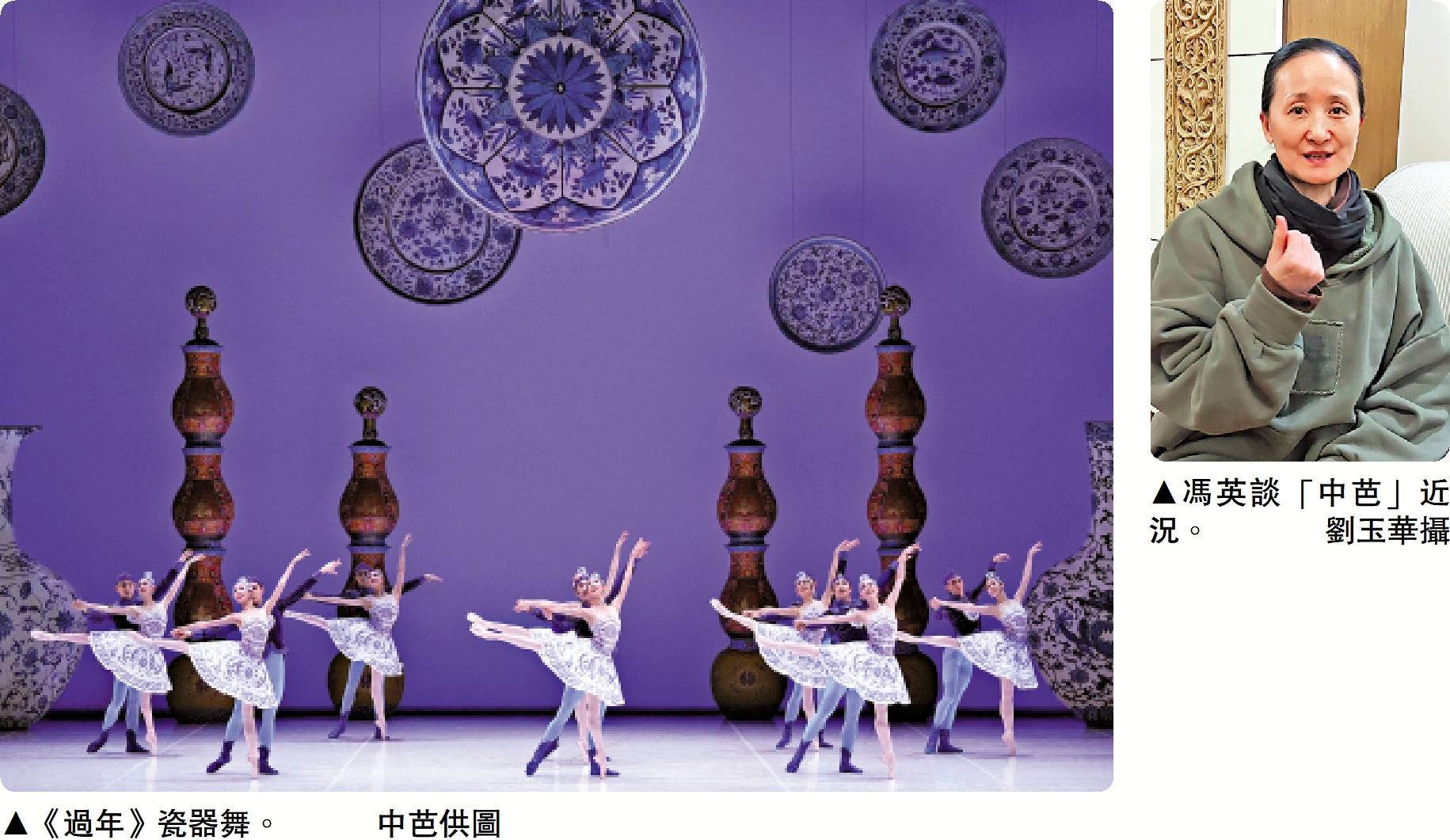

中國國家芭蕾舞團(又稱中央芭蕾舞團,簡稱「中芭」)2024年年底建團65周年推出團慶系列展演,自去年10月至2025年1月期間,接連上演多齣原創首本劇目、外國古今經典及匯演專場。公演的劇目計有:《紅色娘子軍》、《過年》、《十二生肖》、《紅樓夢》、《吉賽爾》、《天鵝湖》、《舞姬》、《灰姑娘》、《蝙蝠》等,加上「中芭」舞蹈學校2019級畢業匯報晚會「舞動的夢想」、芭蕾創意工作坊15周年精粹專場及「中芭」65周年慶典GALA,可謂全方位地呈現全體舞蹈員的實力和藝術水平,舞台美術隊伍專業的製作水平,以及「中芭」舞蹈學校培育人才的成果。\劉玉華

舞團華盛頓巡演前一個星期,我專程到北京跟團長兼藝術總監馮英見面,請她談談「中芭」新近的情況。

兩隊演出滿足觀賞需求

劉:「中芭」2024年1月到香港演出《天鵝湖》和《紅色娘子軍》,那是繼2017年訪港之後,相隔七年,首度亮相香港舞台。現場所見,多組擔演主角的演員(舞蹈員),全部換了新的一批。目前,「中芭」有多少名演員,您覺得演員們的更替變化,哪些方面較過去的突出?

馮:共有144名演員。現在的演出任務很重,我們是分開兩個隊伍演出。譬如說,他們可以同時間一個團隊在南方演《娘子軍》,另一個團隊在北京演《蝙蝠》或《天鵝湖》。「中芭」必須配備能同時演出的陣容,才可以滿足觀眾不同的觀賞需求。

如今,我們演出的場次比2017年時,可說是翻倍了,2024年全年演出260多場,就是因為分成兩個團隊,場數便倍增,演員們也有更多的表演機會。

應該說,第一個隊伍的演員們屬於在藝術上表現力較明顯,塑造人物性格,拿捏角色的內心情感較深刻,藝術表達力也較成熟。

第二個隊伍則屬於較有激情,他們的技術水平很整齊,充滿了活力。因為整個團隊成員都是來自各個舞校剛畢業的高材生,舞藝技術水平跟我們過去的年代相比,要高很多。

兩個隊伍就像人們的成長規律那樣,年輕時更拚搏,有很多激情,像不知道累似的;年紀漸長,當要表達感人的情景時,就會顯得較沉穩。

逾200部劇目風格多樣

劉:65周年系列展演,每一或兩個星期內換着搬演不同的劇目,內地觀眾的反應如何?

馮:「中芭」擁有超過兩百部劇目,我們希望能展現舞團的實力。除了公演九台風格迥異的大戲(長篇劇目及大型專場晚會)外,也想在一天之內向觀眾匯報65年來的收穫。由是,去年12月底「中芭」生日的正日,上演長達三個半小時的慶典GALA,並安排線上現場直播。12月30日當天有二百萬人次瀏覽量,挺難得的!這是普及,讓所有人都能看到芭蕾舞表演。

我們的演出是靠售票的,「中芭」票價並不高,不像國外大型舞團到中國表演那樣,動輒上千元一張票。可能我們安排上演多樣風格的劇目,反差很大;前面演古典的《舞姬》,後面演民族原創的《十二生肖》,接着演當代的《蝙蝠》、《過年》。不同編導,不同時期、題材,跳躍性很大,觀眾的歡迎度還是挺高的。

舉例說,專為「中芭」舞蹈學校編排的原創劇目《十二生肖》,很受家庭觀眾及小朋友歡迎,上座率達到百分之八十以上。當我們在天橋劇場演《舞姬》時,正好碰上馬林斯基芭蕾舞團到上海公演《舞姬》,可幸我們的上座率也達到八成呢!北京本地有這麼多的劇場,上演各樣藝術門類的表演,觀眾願意掏錢買票來看「中芭」,相當不容易。

劉:疫情期間,大家是怎樣捱過去的?疫情後,要面對哪些困難?

馮:疫情期間,因公共場所全部關閉,不能演出,我們堅持做好防護,演員們戴着口罩,天天在教室裏練功,直至疫情結束。

受到疫情影響,我們很多的計劃都被泡湯了。譬如說,本來我們要去阿曼、要去德國參加在大廣場上的戶外表演等等,都沒法實現。1月底前往華盛頓肯尼迪藝術中心公演《過年》,原本是2020年的項目。

疫情之後,我們採用各種調整方式,促使觀眾走進劇場。推出芭蕾普及活動「走近芭蕾」,旨在讓觀眾近距離感受芭蕾的藝術魅力,觀摩舞團台前幕後的面貌。周六上午,「中芭」在天橋劇場公演「走近芭蕾」,觀眾可以參與體驗活動,欣賞演員和舞校學生們在舞台上上課及表演折子舞選段。首次公演時還作了線上直播整場演出。

我想,中國現在依然有太多觀眾沒看過現場芭蕾表演。先不說外地那些條件不太好的地方,即使在北京,能看到現場芭蕾的人,也是不多。我們要培養觀眾,舞蹈教育的推廣需要堅持,「走近芭蕾」的票價不高,大約一百塊錢吧!

赴海外參賽屢獲獎項

劉:自2009年領導「中芭」以來,您一直努力讓舞團融入國際舞壇,積極把中國芭蕾的「板塊」拼合到世界芭蕾的「砌圖」中。

據悉,2009年舞團在巴黎歌劇院公演《希爾薇婭》(Sylvia)與《紅色娘子軍》。2011年「中芭」分別參加愛丁堡藝術節及漢堡芭蕾舞節,搬演《大紅燈籠高高掛》和《牡丹亭》。隨後幾年,《紅色娘子軍》、《牡丹亭》到紐約、墨爾本、倫敦、曼徹斯特等城市巡演。2016年,《過年》(中國版《胡桃夾子》)首次在康城上演,兩年後在巴黎新建的La Seine Musicale劇院演出十一場。

歷年來,「中芭」應邀出席美國亞藝舞蹈家國際藝術節、德國多特蒙德芭蕾舞節等多個國際藝術節,表演古典芭蕾劇目及當代作品。舞團更是漢堡芭蕾舞節「尼金斯基大匯演」(Hamburg Ballet Days──Nijinsky Gala)的常客,2015至2023年期間,在漢堡歌劇院演出「中芭」編導費波編排的多齣現代舞作品。

此外,「中芭」演員近年在國際芭蕾舞比賽中屢次奪得獎項。今時今日,中國芭蕾給各國觀眾留下怎樣的印象?國外舞蹈界對「中芭」有何評價?

馮:「中芭」應該是能讓世界看到的。我們去漢堡演出已經好多年了。約翰·紐邁亞(John Neumeier,又譯作約翰·諾伊梅爾)、漢堡芭蕾舞團的整個團隊、「漢芭」舞蹈學校校長,皆讚賞「中芭」演員的表演;認為費波的現代舞作糅合中國傳統和當代元素,藝術表現力很講究。

在漢堡歌劇院舞台上,我們也曾演出紐邁亞編排的《大地之歌》──「秋」的雙人舞。事實上,紐邁亞2012年到北京給我們排演他的《小美人魚》。演出後,他說「中芭」演這部舞劇,竟展現出意想不到的一種獨特東方美感,是他當初創作此劇時未有預見的效果。

到國外巡演《吉賽爾》,觀眾覺得我們對人物內心情感的掌握和表達,呈現了高的藝術品質;活現幽靈輕盈飄逸的特質,深深地打動了他們。

「中芭」演員多次在美國傑克遜國際芭蕾舞比賽(USA International Ballet Competition [Jackson,Mississippi])獲得獎項。2023年更一舉贏得六個獎項,包括少年組金獎及銅獎、少年組最佳雙人舞獎、成年組男、女舞蹈員銀獎;加上編舞特別獎。陳梓豪創作的現代舞《最後的最後》,現場觀眾反應簡直是驚嘆!這個雙人舞描述人生、人性、人與人的關係……展示人類共性的主題。有評委看後說:「這個作品教我看得落淚!」可見藝術作品是沒有界限的,能打動人心的創作就能獲得肯定。

「中芭」既表演古典劇目、原創劇目,又演繹現代舞作,他們已經看見了我們自成的一個體系,這很重要。

65年來,在提升技術能力與表達東方人的藝術性審美方面,不斷追求達到國際一流水平的拚搏過程當中,我們確是得到了世界同行的欣賞,與認同中國芭蕾的獨特影響力。