近年來全球地緣政治格局的巨變,將盡享全球化時代紅利的一代徹底從睡夢中驚醒。隨着特朗普就任美國總統,未來世界必將更加複雜,人們必須面對曾經緊密相連的世界正在向碎片化發展的現實。雖然經濟學家在預測未來方面有失水準,但回顧歷史,總結經驗教訓,卻不乏視角獨特的見解。哈羅德·詹姆斯的《七次崩潰》便是這樣一部作品,它不僅是一部金融和經濟史,更是一部關於人性、權力和制度的社會史。

哈羅德·詹姆斯(Harold James),普林斯頓大學歷史與國際事務教授,IFF學術委員,長期擔任IMF歷史學家,專長歐洲史與國際政治研究,在經濟史方面著作頗豐。《七次崩潰─下一次大規模全球化何時到來》出版於2023年,並於2024年入圍萊昂內爾·吉爾伯獎。該獎項設立於1989年,是英語世界最重要的非虛構文學獎項之一,每年僅有五部作品入圍,一部作品最終獲獎,足以體現該獎項的含金量及入圍作品的分量。

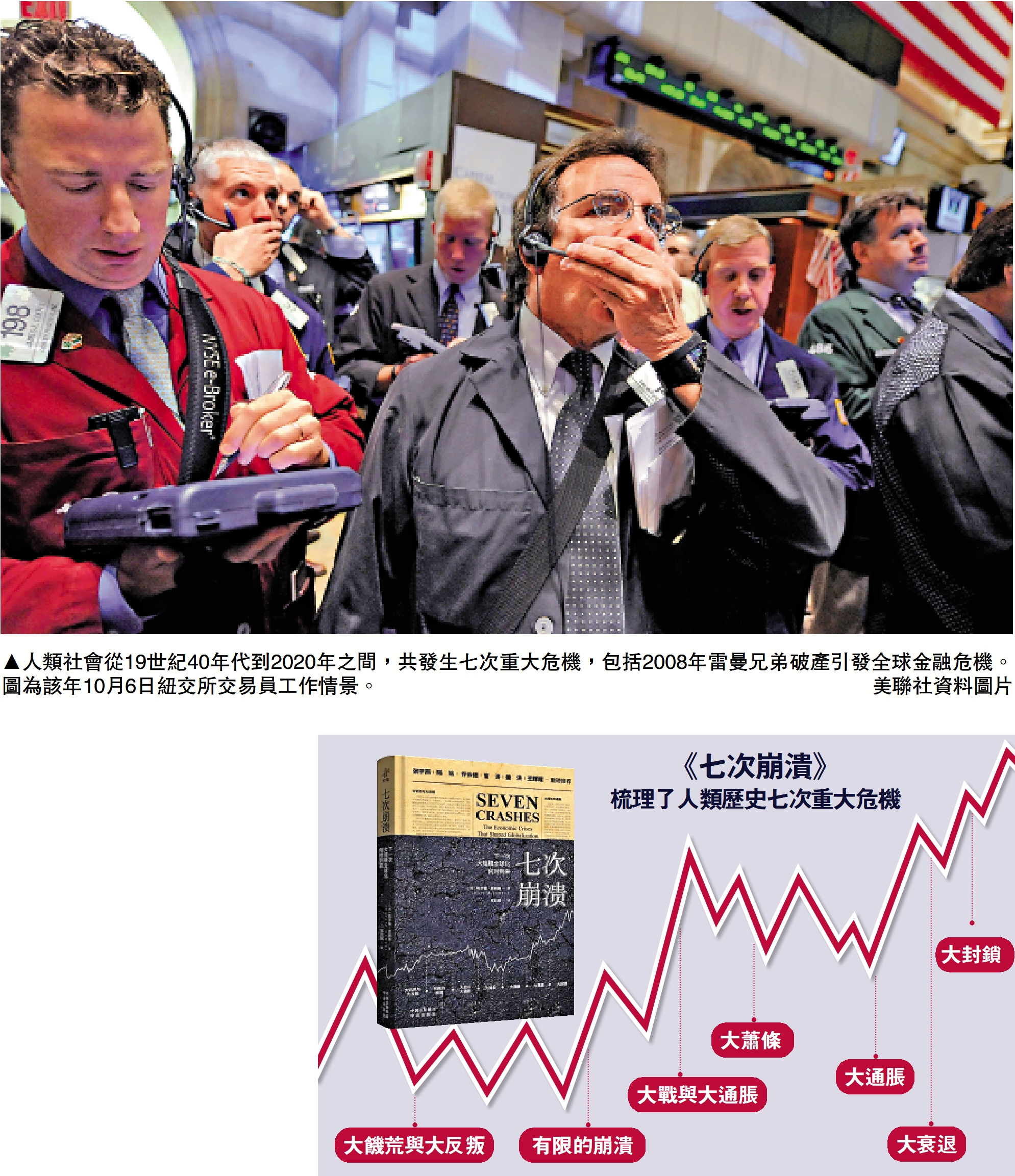

在《七次崩潰》中,詹姆斯教授梳理了從19世紀40年代到2020年之間,人類歷史上的七次重大危機,分別是1845年愛爾蘭大饑荒開啟的19世紀40年代大饑荒與革命、象徵着資本主義向壟斷過渡的1873年金融危機、第一次世界大戰以及隨之而來的大通脹、著名的1929年經濟大蕭條、20世紀70年代的石油危機、2008年雷曼兄弟破產引發的全球金融危機,以及最近一次由於新冠疫情期間全球封鎖、供應鏈中斷而導致的全球經濟停滯。危機不僅摧毀財富,更易摧毀人們對金融體系的信任。每一次危機,都迫使人們重新認識經濟體系,從而產生新的治理、貿易和金融監管形式。通過對這些崩潰時刻的分析,詹姆斯教授對全球化背景下如何應對系統性失靈提供了細緻入微的理解。

本書的核心觀點是顯而易見的─「破壞性」既不是經濟危機的唯一特徵,也不是避之不及的干擾,而是從根本上塑造全球化結構的變革性事件,這與熊彼特「創造性破壞」理論產生了共鳴─系統性衝擊迫使人們進行創新和調整。

全球供應鏈重塑,離不開國際合作

事實也是如此,Freund等發表在Journal of International Economics上的一篇學術論文顯示,在2017至2022年中美貿易戰期間,由於美國對中國提高關稅,美國進口份額中,中國貿易額佔比從22%跌至16%。原本從中國進口的份額,被其他具有相對競爭優勢的大型新興經濟體取而代之。儘管貿易格局出現變化,有更多的經濟體參與到其中,但由於中國在供應端的優勢,所以在2022年,中國仍然是美國直接進口商品的最大供應國(Freund et al,2024)。這與本書的觀點不謀而合,對於觀察全球化方向和動力的經濟學家來說,新冠疫情實際上是一個很有價值的參考。在如此強大的干擾之下,最初一切秩序都被打亂,多邊主義被摧毀,跨境供應鏈被打破,整個世界經濟似乎朝着碎片化發展。但是不久後,新的格局似乎慢慢形成,隨着「正常」的商業邏輯和新供應鏈下新價格的形成,大型經濟體也出現了變化,如中國開始由出口導向型經濟轉向內需驅動,而美國2021年的新任總統口頭上擁護多邊主義,實際上特朗普時期的關稅政策被原封不動地保留下來。至於其他小型經濟體,只能在大國博弈的夾縫中,繼續依靠貿易獲取食品、電子產品和醫藥等資源。

時至今日,特朗普再度回歸,世界貿易格局烽煙再起,我們回顧詹姆斯教授對於全球化歷史、動力和方向的分析與解讀,總能夠發現更多值得思考的真知灼見。從歷史角度觀察,危機和干擾在大方向上最終總會進一步促進而非阻礙全球化,正如「危機」二字的中文含義,危局會促使人們思變,為打破危局而做出的行動又將創造新的機遇。與新冠疫情類似,新任美國總統可能引發的大國博弈和變局,以及迫在眉睫的氣候變化,這些都是全球化面臨的危局,因此必將引起全球性的協調應對。一般經濟增長模型的核心假設都是技術更迭有一個基本速率,但是從近些年來人工智能的發展來看,由技術進步帶來生產力的大幅躍升是大概率事件。書中提到的歷次危機中,就有因生產力飛躍式進步、供給過剩而需求不足所引起的,那麼新一輪科技革命引發的變局,我們又將如何應對呢?

金融危機根源,在於人性、制度、全球化複雜互動

詹姆斯教授提醒讀者:「全球化」從來都不是理所當然的,以七次崩潰為節點,世界經濟格局一直在全球化和碎片化之前搖擺。世界經濟和政治的關聯性是全球化的內在動力,這就很容易使人產生一種幻覺,認為全球化是一種不可動搖、自我驅動且理所當然的現象,是技術進步驅動下現代文明的基本特徵。然而,作為全球化動力的世界經濟政治關聯性,其自身的發展就是極不平衡且充滿不確定性的,它取決於人類面對干擾和危機的集體性反應。作者認為,新的制度、市場創新,甚至更強大的國家─通常都產生對特殊干擾的反應:供應危機。在不確定性日益累積的當下,這樣基於理論框架的跨學科分析,無疑將為我們提供有價值的參考。回顧危機並不是為了找到規避危機的良方,而是提醒我們,一如歷史上其他事件,危機總有迴圈出現的可能。正如黑格爾所言,歷史總是在人們認識到它的本來面目之前不斷地重複運動着。居安思危、未雨綢繆,構建更加強韌的現代經濟和金融體系,才是當今世界經濟面對的重要課題。

如果說本書有何不足之處,或許就是宏大敘事中消失的普通人。經濟學家對全球化的一切反思和展望,從某種意義上看,都是對全球經濟增長路徑的探索,而對於普通讀者來說,學習歷史,更多的是為了從歷史中學習。身處這樣一個波瀾壯闊的時代,歷史的一小段彎路,便可橫跨普通人的一生。當然,詹姆斯教授指出金融危機的根源在於人性、制度和全球化的複雜互動,要預防未來的危機,我們需要在金融創新與監管之間找到平衡,在國際合作與國家利益之間找到共識。這種對於問題根源的追溯,對平衡、共識和協調的分析方法,或許也是普通讀者可以從本書中汲取的一種智慧。

正視人性弱點,構建更穩健金融體系

《七次崩潰》提醒我們,金融危機既是過去的回聲,也是未來的預兆。在這個金融與科技創新日新月異的時代,我們比任何時候都更需要歷史的智慧。因為只有理解過去,才能避免重蹈覆轍,只能正視人性的弱點,才能構建更穩健的金融體系。

(作者為國際金融論壇(IFF)研究院研究員)

(www.iff.org.cn)