忽然一夜春風來,柳枝新綠,花也熱熱鬧鬧地開了。人們忙着食春餅、摘春菜,當然也別忘了聽聽那些充滿春之生機與律動的名曲。

在古典音樂世界裏,從不乏詠唱春天的名篇,其中最為人熟知的,恐怕要屬貝多芬的第五號小提琴奏鳴曲《春天》(Frühlingssonate)。這是「樂聖」早期的作品,完成於一八○○至一八○一年間,因其明亮、歡愉、熱烈而充滿生命力,過去兩百多年間常演常新,眾多著名演奏家都曾留下關於此曲的經典詮釋。

甫過而立之年的貝多芬在這部作品中展現出了極為成熟的創作技巧。全曲四個樂章,小提琴與鋼琴的互動流暢生動,彷彿戀人間的親昵對話。第三樂章詼諧曲仿若早春清晨草叢裏凝成的露珠,迷人、俏皮、轉瞬即逝。每每聆聽此曲,總能被輕而易舉地曳入那一重無憂、歡愉的情景中,忘了煩憂。

作曲家本人並未命名這首作品,只是將它題獻給自己的一位藝術贊助人。貝多芬離世之後,音樂評論家因此曲的熱烈與活力,為其取名「春天」並流傳至今。與浪漫派作曲家不同,信奉古典主義的音樂家們通常不太樂意用所謂的「標題音樂」(program music,即用文字來說明作曲家的創作思路和意旨)來框限觀者的想像邊界。確然,若不理會「春天」這名字,我們可以在這部小提琴奏鳴曲的旋律流轉之間,聽見童年、聽見愛情,或是林畔湖邊的一幢小木屋。

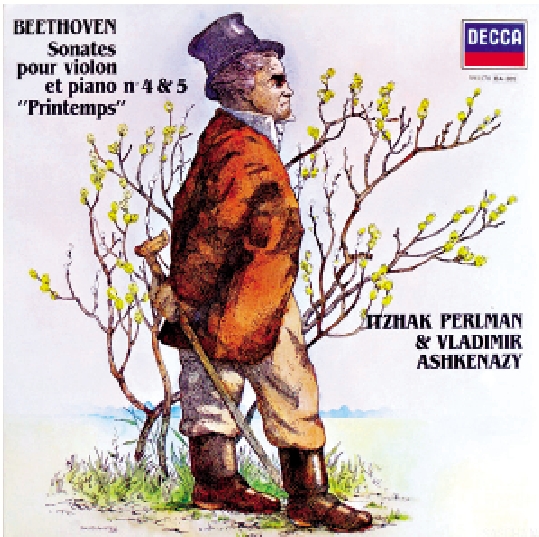

歷來著名的演奏家留下的錄音版本,不論節奏、急緩快慢或是高低起落,都不盡相同,為這部名曲擴闊及延展了生命力。海菲茲與艾曼努埃爾·貝的《春天》,熱情如火;謝霖與魯賓斯坦的《春天》,詩意綿延;我更偏愛的,則是奧伊斯特拉赫與奧柏林,以及帕爾曼與亞述堅納西這兩對拍檔對此名曲的詮釋。帕爾曼是奧伊斯特拉赫的學生,亞述堅納西是奧柏林的學生,師徒間的傳承確有體現在前後相隔十數年面世的唱片中,而更多的是兩代傳奇音樂家詮釋同一作品時顯見的風格差異:前者更重理性,思慮周全;而後者更偏感性,恣意浪漫。

這也正正是音樂的妙趣,既可帶領我們溯流而上,亦能左右顧盼。也因如此,我們雖不得親賞兩百年前的春日盛景,卻能從流傳至今的樂音中,聽見那時的雨霽與花開。