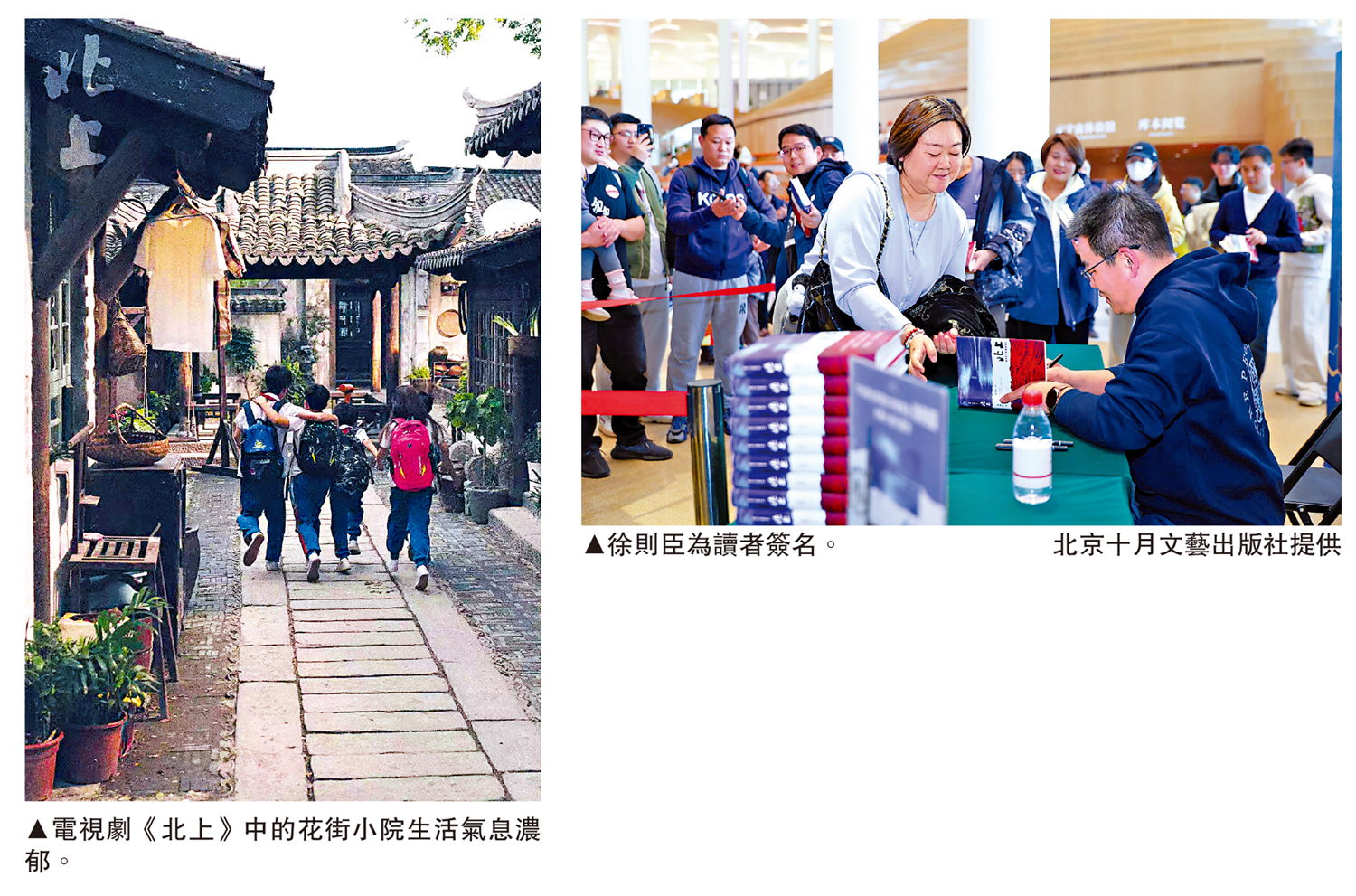

一條運河激盪千年,一群人在時光中溯流而上。改編自茅盾文學獎作品、作家徐則臣長篇小說《北上》的同名電視劇近日在央視一套黃金檔熱映,劇中河道波光粼粼,船上響起滄桑號子,花街小巷輪替四季晨昏,從千禧年煙火市井到二○一四年大運河申遺成功的歷史節點,運河邊六位少年共同成長、相伴相知,北上打拚又重歸故里。

「運河早已融入我的生命。作為在水邊成長的人,水不僅塑造了我的生活記憶,更成為我理解世界的獨特視角。」徐則臣稱,從紙上文字走到熒幕,《北上》電視劇是經六年慢工做出的細活,每天下班都會在回家路上看,作為原著作者看得反而更放鬆,別人問怎麼評價,他說,「只要這部劇改出來是自洽、經得起推敲的,就是成功的改編。」\大公報記者 張帥

《北上》由北京十月文藝出版社推出,二○一九年獲得第十屆茅盾文學獎。「河流不僅是我們最親密的玩伴,還是我們認識和想像世界的方式。」去年,《北上》新版上市,徐則臣在序言中稱在運河邊生活、被大河水汽籠罩的歲月是他寫作最重要的資源,只要筆墨生澀了、故事滯重了,就會在想像裏迅速回到這條河邊,然後一切水到渠成。

運河是可供想像的闊大世界

在熱映的改編電視劇裏,運河水淘洗着岸邊人家的悲歡,一條花街,一個小院,生活意趣在煙火裏慢慢鋪陳,六組家庭成為千千萬萬個「運河人家」的縮影。電視開播之際,徐則臣說他希望觀眾在《北上》電視劇中體驗到,流淌在教科書裏、流淌在中國大地上的那條河流,也真實鮮活地流淌在我們的血液裏。

「徐則臣老師是原著作者,我們很在意他對劇集的感受和評價,前兩天他發來信息說看得很感動,我們心裏的石頭才落地。」《北上》電視劇總製片人張書維對大公報記者透露,小說發表不久,她就讀到這部很有意思的作品,在徐則臣去南京出差時約他見面,談了《北上》影視化改編的想法,交流中發現運河有許多值得深挖的地方,尤其是在徐則臣心裏,運河已經不只是一條河,它流經一千七百九十四公里,沿線無數人間煙火,是可以去發揮想像的一個闊大世界。

實力演員再現運河生活

電視劇《北上》由趙冬苓編劇,姚曉峰任總導演,白鹿、歐豪領銜主演。劇中有一句台詞:「往來千里路常在,聚散十年人不同。」劇情以夏、謝、邵、周、馬、陳六個家庭的鄰里人情、個人成長和時代奮鬥故事為軸,向觀眾展開運河人家萬千羈絆的宏大畫卷,加上胡軍、李乃文、王學圻、薩日娜等資深戲骨「加持」,增添了時代歲月中的運河煙火氣。

在劇中飾演「花街六子」之一夏鳳華的白鹿,是劇組較早確定下來的一位明星演員。白鹿稱,大眾印象裏她是偶像劇演員,最初怕不能勝任現實題材,但《北上》是一個很好的劇本,便以學習的心態參演,這是入行以來壓力最大的一部戲,首先要面對造型上的突破,學生時代的夏鳳華短髮、皮膚黝黑、戴着牙套,看起來就是假小子。而同時,年代感的沉澱要求演員的情感表達更加細膩,這樣才能讓觀眾產生共鳴。

實景搭建融入水鄉風光

為真實再現大運河畔的市井煙火,劇組在江蘇昆山巴城「平地起高樓」,搭建了一條名為「花街」的實景街道,碎花襯衫、玻璃瓶汽水、青石板路、斑駁磚牆、運河商船的汽笛聲交匯,共同壘砌出時代記憶。張書維說,劇中所有場景彷彿原來就有,幾乎沒有人以為是搭建的,它們「無縫」地融入了江南水鄉的自然風光。

《北上》電視劇發揮影像優勢,不僅拍攝運河人家生活,還融入了崑曲、評彈、竹雕、長魚麵等非遺元素與技藝,希望能織密經濟發展與文化繁榮的「雙面繡」。

總導演姚曉峰指出,拍攝《北上》時劇組基本上快把大運河跑遍了,大運河的獨特魅力不只是記錄了「90後」一代成長、走向社會的心路歷程以及新時代的萬千氣象,更是對歷史、文化、人性的深度探索,「拍運河,就是拍中國人的流動史詩,讓觀眾觸摸『活着』的運河文化記憶。」