在高質量發展大框架下,在實現量化增長指標的同時,如何才能不斷滿足14億人對美好生活的嚮往?如何實質性改善企業盈利預期?如何提振居民消費信心?如何讓經濟復甦轉化為民生福祉的切實提升?想要回答好這些問題並不容易。

近期中國宏觀經濟領域出現了一個值得關注的現象:在經濟增長「量」的維度上,實際GDP增速始終保持在5%左右的合理區間,價格指標表現卻呈現另一番圖景。CPI、PPI等核心價格指數持續低位運行,即使將各類價格指數綜合考量,當前價格總水平仍處於歷史相對低位。這種「量價背離」現象目前已開始得到政策制定者越來越多的關注。

值得注意的是,在既往增長周期中,當實際GDP增速達到預期目標時,價格指數往往也會同步回升,企業利潤也會持續改善。今天這種GDP增速與物價水平背離的現象少見,它因何產生?中央政府近期為何將「推動價格溫和回升」納入未來政策目標?

要回答這些問題,需要從微觀感知視角切入。在現實經濟運行中,量與價並非天然脗合。高頻經濟指標清晰反映出,很多工業和製造業部門的企業都有「以價換量」的共同特徵,即通過價格調整策略換取市場份額。這種行為雖能維繫企業生存,但持續的價格下行可能會削弱市場信心。因此,我們期待看到一種量價協同發展的良性循環,這也會為市場注入更強勁的信心和動能。

價格是市場經濟中很重要的信號,企業看到價格上升才會生產或擴大生產。那麼為什麼有企業願意「以價換量」,降價也要生產呢?微觀經濟學中有個和宏觀領域相似的場景:面對產品售價持續走低,企業非但不縮減生產,反而選擇「逆周期擴產」。這種看似矛盾的行為背後,暗含精密的成本核算邏輯。

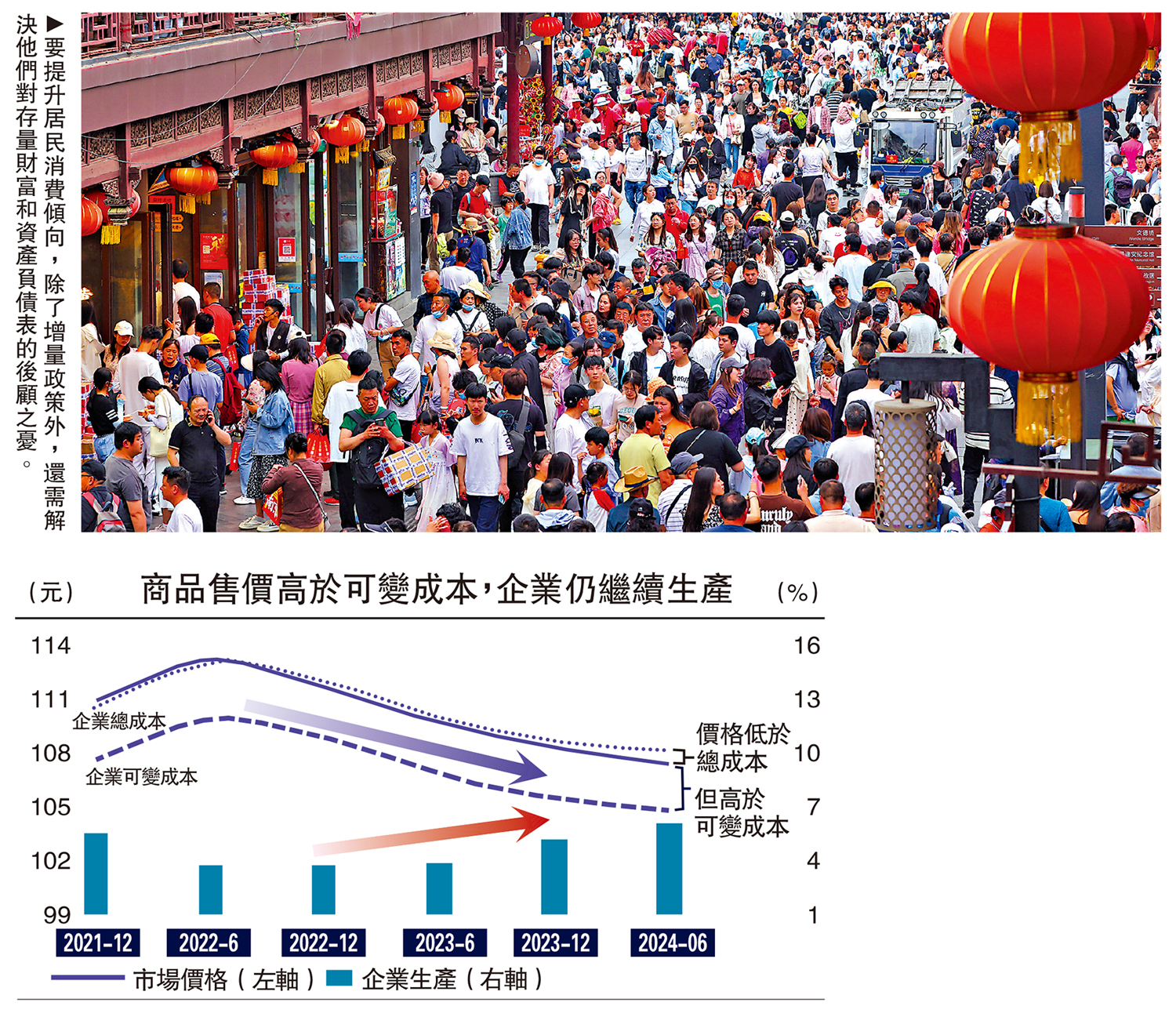

根據微觀經濟學原理,當商品售價仍然高於可變成本(隨着產量或業務活動水平變化而直接變動的成本)時,即便無法覆蓋固定成本,企業仍會選擇繼續生產。一些很「卷」的企業甚至會一邊降價、一邊擴大生產。此時企業的經營目標已不是「利潤最大化」,而是「虧損最小化」。

這一微觀經濟學中的概念與宏觀上的量價背離存在一定的關聯。我們統計了一些上市企業的狀況,配圖中藍色實線代表市場的價格或者是產品售價。圖中的市場價格曲線已普遍穿透上市企業總成本線,但仍高於可變成本線(見配圖)。在這樣的情況下,企業仍然會選擇生產,這也從一個側面印證了「量價背離」、「虧損生產」的情況在現實經濟中存在。

建立市場通脹信心

回望日本經濟史,1990年房地產市場的劇烈調整之後,實際GDP表現穩定,但GDP平減指數持續下行。這種經濟指標的「剪刀差」將決策者推向兩難境地:當實際GDP達標與價格持續低迷同時存在,政策該何去何從?

面對這種特殊的經濟形態,政府可能會有兩種解決辦法:一種觀點是維持現有政策力度,守住實際GDP就是守住經濟基本盤;另一種觀點是必須重視名義GDP收縮的現實,主張採取更積極的刺激政策。

當年日本如何處理這個問題?在房地產調整後的前十年,日本央行尚未建立明確的價格調控機制。只要實際GDP保持正增長,便視為經濟基本盤穩固。但隨着企業利潤持續收縮、微觀主體信心不斷弱化,日本決策層逐漸意識到,價格持續下跌會損害經濟的深層活力。此後,日本央行決定將價格目標錨定在0%-1%之間。

實踐表明,上述做法並沒有大幅提升居民的預期信心。後來日本借鑒其他國家的成熟經驗,將2%的通脹目標確立為不可動搖的鐵律,該目標被明確定義為價格調控的「下限」而非「參考值」,這意味着只要CPI未達2%,超常規貨幣寬鬆政策和財政刺激就不會止步。

經歷了漫長的調整過程,日本人得出了結論:其一,經濟健康並非簡單的「正增長即安全」。經濟好比人體,人體正常體溫為36度多,但並不意味着人體體溫只要高於0度就是健康。其二,2%的通脹值雖然是個經驗數據,但對於提振老百姓的預期信心非常有幫助。這些是日本用長時間的探索換來的經驗。

去年中國兩會設定的CPI目標為3%,而今年則調整至更貼近現實的2%。中央政府在諸多文件中也反覆強調了對價格的關注。儘管重視,但價格在實際政策中的權重究竟有多大?過去多年,中央始終將價格目標設定在3%,在筆者看來,這可能與改革開放四十多年來中國多次面臨通脹環境有關。這個3%的目標,似乎更多地被視作一個上限,而非需要達成的下限。

去年包括人行行長在內的多位領導,曾多次提及促進物價低位回升、推動價格溫和上漲。但從後續的價格走勢來看,儘管領導層對此給予重視,價格在實際政策中的權重仍有待提升。從計量回歸分析來看,無論是中國的貨幣政策規則、還是財政政策規則,目前對「量」的權重都超過了對「價」的權重,價格的權重還有進一步提升的空間。

展望2025年,若我們的目標是實現約5%的實際GDP增長,這無疑需要付出努力,但經過一段努力,這個目標是可以達成的。然而,如果今年我們想要實現GDP平減指數轉正,也就是大於0,這可能需要超常規的政策力度來推動。

在2024年12月召開的中央政治局會議上,也曾提及採取超常規的逆周期政策。因此,問題的關鍵在於價格目標的權重大小。如果價格權重較小,我們或許只需常規努力便可實現5%的GDP增長目標。如果我們有更廣義的目標,包括價格考量在內,那麼所需政策力度可能將超出常規。

保障居民存量財富

今年以來,資本市場對DeepSeek等新技術的熱烈反應,不僅提振了市場信心,更彰顯了中國在該領域的全球競爭力。從宏觀來看,技術進步的本質是生產力衝擊,通過提升供給能力和全要素勞動生產率,持續增強國家發展動能。

中國在新一輪技術創新浪潮中表現出色,這是公認的事實。很多人好奇DeepSeek為何在杭州誕生,而筆者更想探討的是它為何誕生於中國。答案就是中國人對效率的不懈追求。DeepSeek代表的AI革命本質上是供給側的深刻變革,其突破性創新推動着供給曲線持續右移。

然而,需求曲線能否實現同步擴張?薩伊定律提出的「供給創造需求」命題,供給的衝擊會對需求端產生深遠影響。以美國為例,過去四十多年,美國的勞動生產率不斷提升,同時勞動收入佔GDP比重卻在不斷下降。這表明,當供給側的迅速擴張遭遇需求側的制約,可能引發有效需求不足的缺口。

當我們回顧兩三百年前英國的經濟發展,會發現一個很有趣的現象,在英國乃至全球幾次重大的工業革命時期,社會價格普遍呈現下降趨勢。這表明,當技術發展對供應端產生顯著推動作用,並對需求端產生一定影響時,價格往往會下滑。從宏觀看,技術進步在某種程度上起到了降價的作用。

即便聚焦近期的數據,這一規律依然適用。以中國和美國為例,在其他要素保持不變的情況下,勞動生產率迅速提高,價格同樣呈現下滑趨勢。

對於居民部門而言,存量財富和資產負債表對消費的影響不容忽視。要提升居民消費傾向,除了增量政策外,還需解決他們對存量財富和資產負債表的後顧之憂。只有這樣,居民才會積極響應消費政策。因此,當前政策研究中,我們既要關注增量政策對增量行為的引導,更要重視存量效應對居民消費的深層影響。

中國居民的資產負債表與房地產價格波動高度相關。按照人民銀行統計,居民存量財富中至少60%與房地產和房價息息相關。今年中央強調了房地產市場止跌回穩的重要性,這不僅關係行業健康發展,更關乎整體經濟系統穩定。當前必須綜合考慮增量與存量政策,同時兼顧消費與房地產。

日本案例具有借鑒意義,上世紀90年代房地產泡沫破裂後,儘管日本政府每年推出新政,但政策力度羸弱導致調整周期延長。因此,中國政策的力度和強度也非常重要。當前的政策設計,既要精準把握方向,更需強化執行強度。既需要細膩的逆周期調控,又要有大刀闊斧的改革措施。這樣才能增強民眾信心,推動中國經濟邁向更好的新均衡。

(作者為長江證券首席經濟學家)