科幻電影離不開人類對自我、對科技、對大自然、對未知世界的思考。電影《米奇17號》是韓國導演奉俊昊在荷里活拍攝的新作,即是一部科幻片。作為一部類型混合的商業電影,電影製作講究、視覺呈現可圈可點。但從影片完成度看,優點和缺點同樣鮮明。\陳學軍

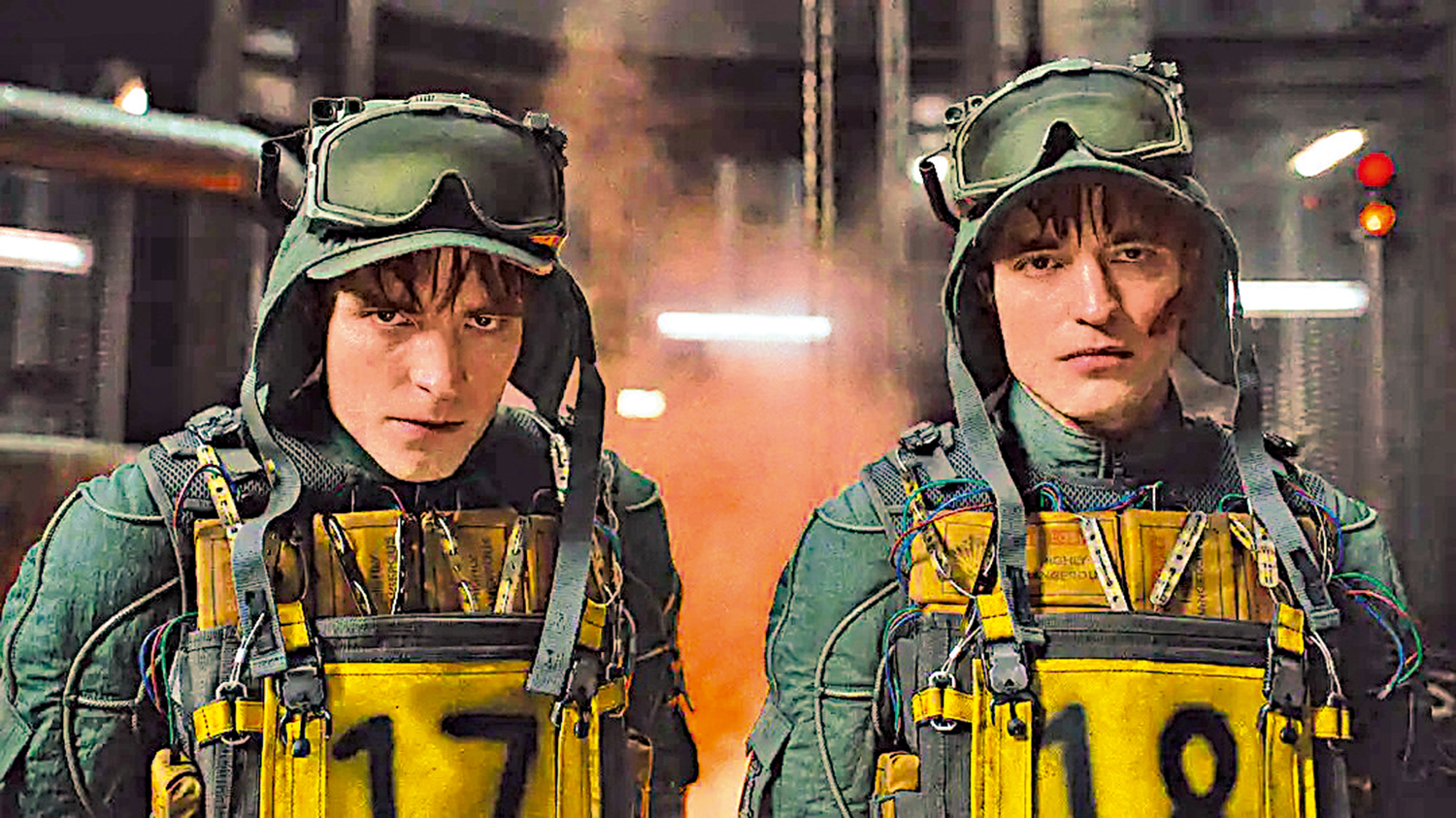

電影投資1.2億美元,狂風大雪萬蟲聚集的大場面、同一畫面內一人分飾二角且沒有破綻的技術、長時間飛行資源不足又層級分明的飛船內部場景設置,加上羅拔·柏迪臣(Robert Pattinson)、托妮·科萊特(Toni Collette)、馬克·盧法洛(Mark Ruffalo)等明星,諸多因素都體現了荷里活大片應有的配置。

不知如何講故事

貪婪、無恥、虛榮與殘暴的反派角色表現得直白誇張,鮮明跳脫。雖然獨享死而復生的太空技術,男主角米奇被輕視、隨意可被放棄,從事牛馬不如的工作,也甘願帶着傷病和死亡記憶,結束一生又一生,麻木輪迴。這種境遇恐怕觀眾也會心照不宣。

但當影片結束,《米奇17號》究竟講了一個什麼故事,梳理起來卻有些艱難。勉強可以說,男主角身無長物,為了逃債把「人挪活,樹挪死」變成了「人挪死,死了又死」。雖然米奇17行為被動,正是歷經一次次的「死」,他才找到「生」的契機。片尾正義戰勝了邪惡,也可以將男主角的經歷總結為「突破人生困境需歷經磨難」。

可以說,當所有生存條件被破壞,人類文明面臨危機,價值體系必然被重新衡量,仍然是掌握資源的人制定規則。哪怕是溫和的外星原著蟲族,也面臨滅頂之災,加上故事發生在脫離傳統社會秩序、道德和價值觀念的背景下,對生命的漠視更是變本加厲,人們似乎習以為常,將其視為選擇新生活的代價。毒品氾濫、資源爭奪,一同躲債的朋友為解除自己的債務危機,竟要把男主角大卸八塊……人性醜惡盡顯。

然而,觀眾買票,特別是對奉俊昊個人風格以及荷里活資源加持充滿期待的觀眾,進影院要的不是半生的食材配料,而是色香味都不缺的大餐。

整體風格不統一

表面上看,《米奇17號》的整體風格不統一。前半部分像正劇,男主角一次一次被問到「死是什麼感覺」,對生存意義的追問,並未在荒誕人生中把格調保持到尾。

好像進程過半,編導終於想起來這是一部商業片。有關「生亦何哀,死亦何苦」的話題,不能再探討下去了。

一直到編號18的米奇被意外打印出來,除了反派的所有人物彷彿集體「停了藥」,後半部分觀眾看到的是融合動作場面、喜劇元素,充滿黑色幽默的人和事,不過是雞飛狗跳、雜亂無章。這種風格雜糅影響了敘事的流暢性,導致整體完成度不高。

人物的定位是最根本的問題,男主角米奇17從頭到尾要幹什麼?為什麼有了米奇18之後他就突然不想死了?在米奇18存在以前,影片從未向觀眾交代「重生誤差」,為什麼暴躁的米奇18與17性格反差如此之大,基因選擇嗎?影片後半段刺殺反派,與反派同歸於盡還世界和平完全是米奇18主動行為,為什麼編導要讓一直庸庸碌碌的米奇17作為男主角活到最後?

黑人女主娜夏與米奇太空四年相親相愛,當米奇18替代17「登堂入室」,米奇17趕來「宣示主權」。女主竟然以「三人行」來敦睦關係,解決問題。好吧,外太空早已禮崩樂壞,17、18本是一人……為什麼高潮戲中女主突然為原著蟲子代言,此前也並無鋪墊,也沒有解釋說明。

還有被反派視為「純種太空子宮」的白人美女,怎麼就突然想和米奇17寬衣解帶,還問男主和女主是不是開放式關係?

總而言之,莫名其妙的人物動機導致敘事斷裂、人物成長與情節脫節。或許是導演自帶的文化因素,或許大製作對政治正確及對票房的訴求,或許還有其他原因。《米奇17號》在「既要……又要……還要……」中,喪失了一部商業電影應有的故事簡單、主線清楚、人物突出,以及趣味性等的觀影體驗。