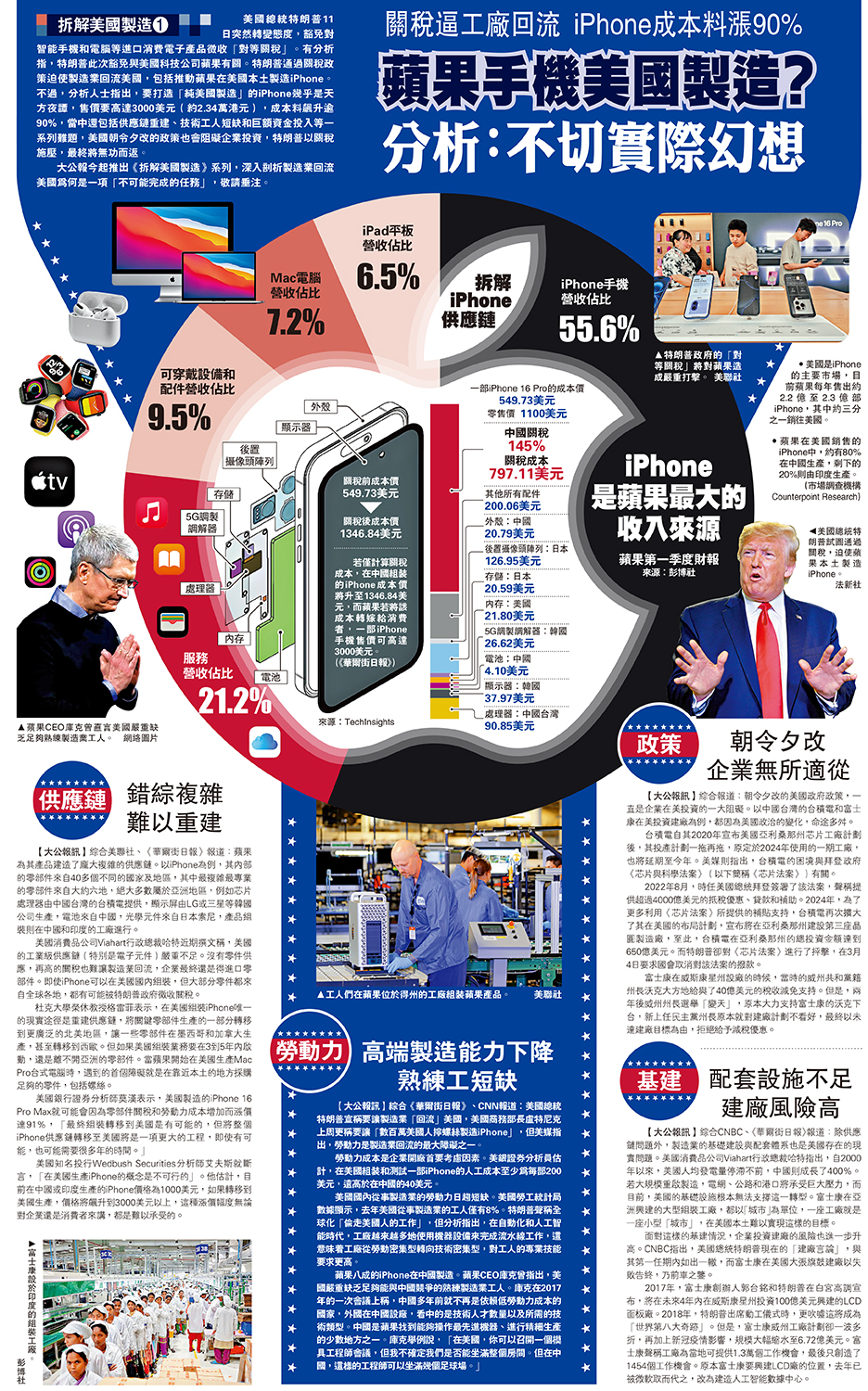

美國總統特朗普11日突然轉變態度,豁免對智能手機和電腦等進口消費電子產品徵收「對等關稅」。有分析指,特朗普此次豁免與美國科技公司蘋果有關。特朗普通過關稅政策迫使製造業回流美國,包括推動蘋果在美國本土製造iPhone。不過,分析人士指出,要打造「純美國製造」的iPhone幾乎是天方夜譚,售價要高達3000美元(約2.34萬港元),成本料飆升逾90%,當中還包括供應鏈重建、技術工人短缺和巨額資金投入等一系列難題,美國朝令夕改的政策也會阻礙企業投資,特朗普以關稅施壓,最終將無功而返。

大公報今起推出《拆解美國製造》系列,深入剖析製造業回流美國為何是一項「不可能完成的任務」,敬請垂注。

供應鏈/錯綜複雜 難以重建

【大公報訊】綜合美聯社、《華爾街日報》報道:蘋果為其產品建造了龐大複雜的供應鏈。以iPhone為例,其內部的零部件來自40多個不同的國家及地區,其中最複雜最專業的零部件來自大約六地,絕大多數屬於亞洲地區,例如芯片處理器由中國台灣的台積電提供,顯示屏由LG或三星等韓國公司生產,電池來自中國,光學元件來自日本索尼,產品組裝則在中國和印度的工廠進行。

美國消費品公司Viahart行政總裁哈特近期撰文稱,美國的工業級供應鏈(特別是電子元件)嚴重不足。沒有零件供應,再高的關稅也難讓製造業回流,企業最終還是得進口零部件。即使iPhone可以在美國國內組裝,但大部分零件都來自全球各地,都有可能被特朗普政府徵收關稅。

杜克大學榮休教授格雷菲表示,在美國組裝iPhone唯一的現實途徑是重建供應鏈,將關鍵零部件生產的一部分轉移到更廣泛的北美地區,讓一些零部件在墨西哥和加拿大生產,甚至轉移到西歐。但如果美國組裝業務要在3到5年內啟動,還是離不開亞洲的零部件。當蘋果開始在美國生產Mac Pro台式電腦時,遇到的首個障礙就是在靠近本土的地方採購足夠的零件,包括螺絲。

美國銀行證券分析師莫漢表示,美國製造的iPhone 16 Pro Max就可能會因為零部件關稅和勞動力成本增加而漲價達91%,「最終組裝轉移到美國是有可能的,但將整個iPhone供應鏈轉移至美國將是一項更大的工程,即使有可能,也可能需要很多年的時間。」

美國知名投行Wedbush Securities分析師艾夫斯就斷言,「在美國生產iPhone的概念是不可行的」。他估計,目前在中國或印度生產的iPhone價格為1000美元,如果轉移到美國生產,價格將飆升到3000美元以上,這種漲價幅度無論對企業還是消費者來講,都是難以承受的。

勞動力/高端製造能力下降 熟練工短缺

【大公報訊】綜合《華爾街日報》、CNN報道:美國總統特朗普宣稱要讓製造業「回流」美國,美國商務部長盧特尼克上周更稱要讓「數百萬美國人擰螺絲製造iPhone」,但美媒指出,勞動力是製造業回流的最大障礙之一。

勞動力成本是企業開廠首要考慮因素。美銀證券分析員估計,在美國組裝和測試一部iPhone的人工成本至少為每部200美元,遠高於在中國的40美元。

美國國內從事製造業的勞動力日趨短缺。美國勞工統計局數據顯示,去年美國從事製造業的工人僅有8%。特朗普聲稱全球化「偷走美國人的工作」,但分析指出,在自動化和人工智能時代,工廠越來越多地使用機器設備來完成流水線工作,這意味着工廠從勞動密集型轉向技術密集型,對工人的專業技能要求更高。

蘋果八成的iPhone在中國製造。蘋果CEO庫克曾指出,美國嚴重缺乏足夠能與中國競爭的熟練製造業工人。庫克在2017年的一次會議上稱,中國多年前就不再是依賴低勞動力成本的國家,外國在中國設廠,看中的是技術人才數量以及所需的技術類型。中國是蘋果找到能夠操作最先進機器、進行精細生產的少數地方之一。庫克舉例說,「在美國,你可以召開一個模具工程師會議,但我不確定我們是否能坐滿整個房間。但在中國,這樣的工程師可以坐滿幾個足球場。」

政策/朝令夕改 企業無所適從

【大公報訊】綜合報道:朝令夕改的美國政府政策,一直是企業在美投資的一大阻礙。以中國台灣的台積電和富士康在美投資建廠為例,都因為美國政治的變化,命途多舛。

台積電自其2020年宣布美國亞利桑那州芯片工廠計劃後,其投產計劃一拖再拖,原定於2024年使用的一期工廠,也將延期至今年。美媒則指出,台積電的困境與拜登政府《芯片與科學法案》(以下簡稱《芯片法案》)有關。

2022年8月,時任美國總統拜登簽署了該法案,聲稱提供超過4000億美元的抵稅優惠、貸款和補助。2024年,為了更多利用《芯片法案》所提供的補貼支持,台積電再次擴大了其在美國的布局計劃,宣布將在亞利桑那州建設第三座晶圓製造廠,至此,台積電在亞利桑那州的總投資金額達到650億美元。而特朗普卻對《芯片法案》進行了抨擊,在3月4日要求國會取消對該法案的撥款。

富士康在威斯康星州設廠的時候,當時的威州共和黨籍州長沃克大方地給與了40億美元的稅收減免支持。但是,兩年後威州州長選舉「變天」,原本大力支持富士康的沃克下台,新上任民主黨州長原本就對建廠計劃不看好,最終以未達建廠目標為由,拒絕給予減稅優惠。

基建/配套設施不足 建廠風險高

【大公報訊】綜合CNBC、《華爾街日報》報道:除供應鏈問題外,製造業的基礎建設與配套體系也是美國存在的現實問題。美國消費品公司Viahart行政總裁哈特指出,自2000年以來,美國人均發電量停滯不前,中國則成長了400%。若大規模重啟製造,電網、公路和港口將承受巨大壓力,而目前,美國的基礎設施根本無法支撐這一轉型。富士康在亞洲興建的大型組裝工廠,都以「城市」為單位,一座工廠就是一座小型「城市」,在美國本土難以實現這樣的目標。

面對這樣的基建情況,企業投資建廠的風險也進一步升高。CNBC指出,美國總統特朗普現在的「建廠言論」,與其第一任期內如出一轍,而富士康在美國大張旗鼓建廠以失敗告終,乃前車之鑒。

2017年,富士康創辦人郭台銘和特朗普在白宮高調宣布,將在未來4年內在威斯康星州投資100億美元興建的LCD面板廠。2018年,特朗普出席動工儀式時,更吹噓這將成為「世界第八大奇跡」。但是,富士康威州工廠計劃卻一波多折,再加上新冠疫情影響,規模大幅縮水至6.72億美元。富士康聲稱工廠為當地可提供1.3萬個工作機會,最後只創造了1454個工作機會。原本富士康要興建LCD廠的位置,去年已被微軟取而代之,改為建造人工智能數據中心。