深圳坪山的閱讀圖景以傾力打造的城市書房為佳,目前已落地十幾家特色不一的城市書房,一店一景,星羅棋布。今天,咱們來一場坪山城市書房漫遊之旅,在古建與歷史中穿梭,在學堂與民居間駐足,在寺廟與族屋裏憶往。

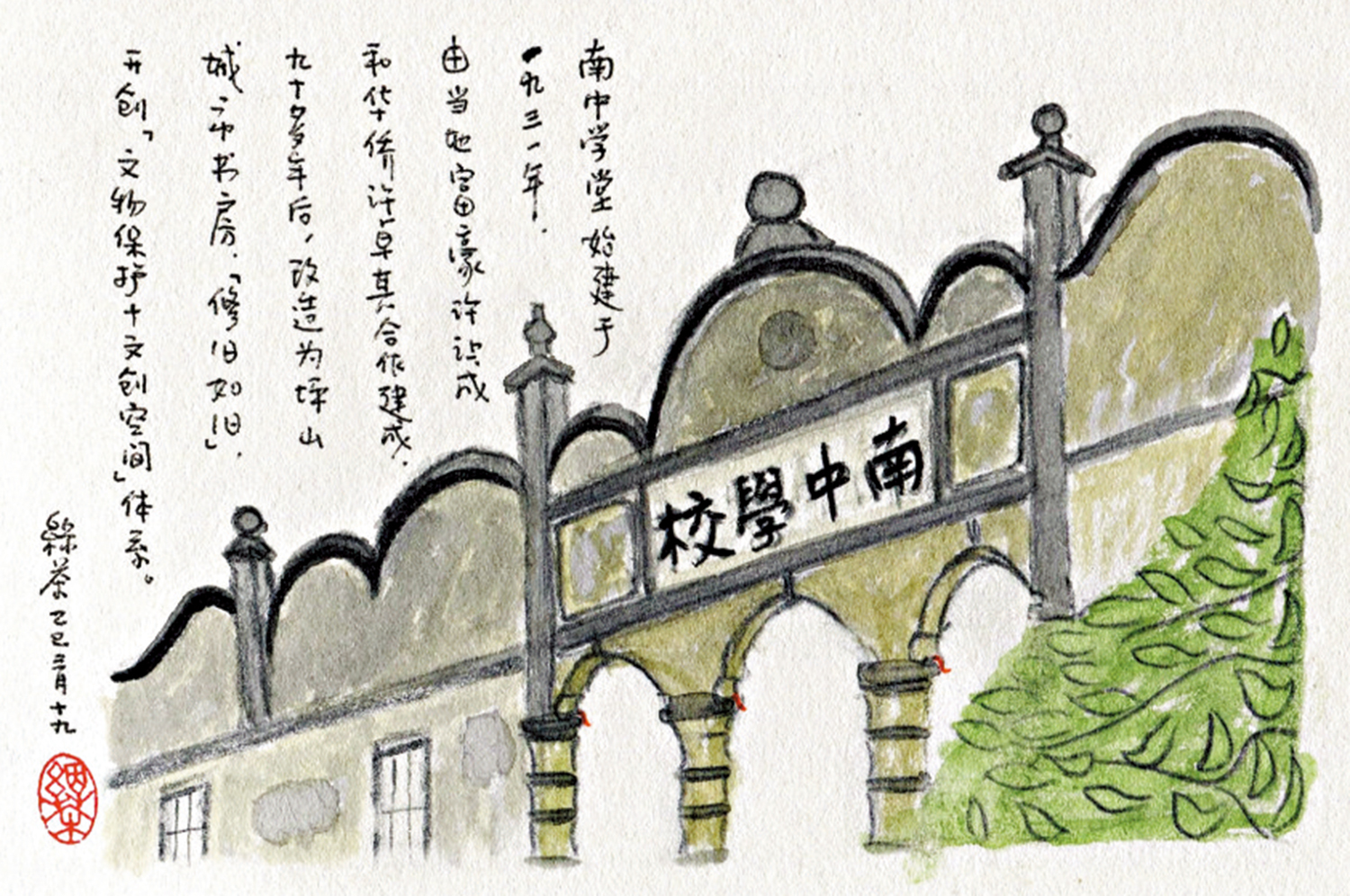

首先來到一座民國老校「南中學堂」。

南中學堂始建於一九三一年,由當地富豪許讓成和華僑許其卓合作建造。一九三○年以前,寶安縣對面喊村和樹山背村各有一所小學,分別叫秀南小學和培中小學。由於兩村不和,當地的富豪許讓成想新建一所學校,藉此團結兩村人,此提議得到族人讚許,居住在香港的華僑許其卓願意提供家裏六七畝地作為學校用地。許讓成於是捐資三分之一,剩下的由每家每戶有錢的出錢,有力的出力。一九三一年,學校建成,從之前兩個小學名各取一字,命名為「南中學校」,後來人們習慣稱其為「南中學堂」。

八十多年後,二○一八年四月二十三日,南中學堂正式改造為坪山城市書房。學堂地處交通要道,建築所在現為環島,車流繞行學堂,鬧中取靜。白牆黑瓦、飛檐雕柱,其南洋風格與傳統客家建築元素相互交融,在改造過程中,「修舊如舊」,保留了原有中西合璧的建築風貌。

搖身一變的南中學堂,不僅保留了建築的古樸韻味,並設置了閱讀、展覽、文化活動、咖啡休閒等功能,定期舉辦「老學堂、新課桌」等系列閱讀分享活動,是坪山城市書房打造的第一家特色書房,為坪山「『文物保護+文化服務/文創空間』保護模式」體系開了一個好頭。

第二站,來到有着三百多年歷史的文武帝宮。

文武帝宮始建於清代中晚期,距今三百餘年。原本是客家人祭祀文昌王和武帝關公的寺廟。在三百多年的歷史變遷中,文武帝宮也歷經滄桑。民國時期,曾作為鄉政府辦公場所和糧站,「文革」期間,文昌王和武帝關公雕像被毀,文武帝宮沒了香火,一度荒廢。改革開放後,一度租給個體戶辦雜貨店,好在整體建築保存至今。

二○一九年九月十二日,經過修繕和活化後,文武帝宮成為坪山城市書房,有藏書近七千冊,其中,設有坪山圖書館客家特藏館,藏有客家文獻三千七百多冊,涵蓋宗祖譜、史志、客家名人著作等,是我們了解客家歷史、文化的重要入口,同時,舉辦各種客家文化講座、讀書會等,已經成為全球客家文化重要的資料庫。

拜完文武二帝,我們去到一個大家族的客家圍屋──大萬世居。

大萬世居建於清乾隆五十六年(一七九一年),是曾氏家族的客家圍屋,佔地二點五萬平方米,建築面積一點六六萬平方米,有四千餘間房屋,不僅是深圳規模最大的客家圍屋,也是現存全國最大的方形客家圍屋之一。

大萬世居背靠梅花山,門前半月形風水塘,符合中國傳統建築「背山面水」理念。正門有「大萬世居」石刻,形制「九廳十八井」,以祠堂為中心,祠堂懸「追遠堂」匾,四方圍合,外圍牆高八米,厚六十厘米,四角設三層碉樓,牆頂有環形通道,外牆遍布射擊孔,大門包鐵皮防撞,是一座防禦功能完備的大型家族聚落。

大萬世居由始遷祖曾端義所建,族譜記載,曾氏家族「三代遷三地」,從梅州到惠州再到坪山。乾隆末年,惠州遭遇水患,曾端義及其長子曾光斗積極捐納賑災,為此朝廷分別誥授他們儒林郎捐職員和捐監生稱號。曾氏家族遷居坪山大萬世居後,幾百年間開枝散葉,成就客家曾氏一族的榮盛史,直至二○○二年,曾氏家族最後一位後人搬離大萬世居。

改造後的大萬世居,以「文物+文旅+文創」的模式,打造「客家文化綜合體驗館」,內有客家民俗博物館、非遺傳承基地、文創市集、藝術展館、坪山城市書房、大萬明新學館等,其中,坪山城市書房主力打造客家文化閱讀空間,大萬明新學館曾是曾氏家族子弟讀書習禮的私塾,如今側重「國學教育+非遺體驗」,打造為沉浸式文化空間。

大萬世居和文武帝宮同為坪山「歷史建築活化雙壁」,以這兩處為坐標,聯動周邊客家村落,構建深圳「客家文化生態圈」。

最後,再去另一處客家建築水源世居看看。

水源世居始建於一九三二年,為五開間雙層客家樓房。在特殊的歷史時期,發揮着重要作用。一九四二年,「香港文化名人大營救」行動中,水源世居作為秘密中轉站,承擔着人員休整和情報傳遞的功能,茅盾、鄒韜奮、何香凝等文化名人都曾在此停留、休整。也曾是東江縱隊的重要交通站。

修繕後的水源世居,活化為「東江縱隊紀念館分館」和「坪山城市書房」,兼具歷史建築保護和文化服務功能,也有閱讀服務、非遺體驗、藝術展覽等功能。

此外,坪山城市書房還打造了金龜自然書房、大草坪書亭、觀水書房、石井簡閱書吧、龍田簡閱書吧、萍水相逢城市書房、求實書房、青青草兒童書房等等風格各異的城市文化空間,為坪山的閱讀生態提供多樣性的落地。同時創立「亦山品物」坪山文創IP,聚焦「坪山IP文創產品開發、坪山城市書房品牌推廣、特色文創空間建設運營」三大主業,創意設計推出十個系列、二百餘款坪山在地元素的文創產品。

儘管深圳是一座年輕的城市,但其歷史自有來處,其先民在這片土地繁衍生息數千年,給我們留下很多隱藏的歷史信息,以上幾處數十年、數百年的建築,就是歷史給我們的饋贈。活化歷史,是我們這代人應盡的義務,也是我們能給未來留下印跡的一種方式。