寒食節前夕,北京同學發給我一張「寒食十三絕」的圖片。說是老北京人在寒食節期間,為了祭奠祖先,講究三天不開火,只吃點寒食來墊補肚子。看起來聽起來,古時人過寒食節儀式感很強。今人對這個節日淡化了很多,我從小到大沒有過過這個節日。

如今,人已中年,對傳統文化的興趣似比少時濃郁了許多,習字之後更甚。想起蘇軾留有著名的《寒食帖》,不如臨摹一份,算作第一次頗有儀式地迎接寒食節。《寒食帖》,作於蘇軾被貶黃州第三年的寒食節,故又名《黃州寒食帖》。

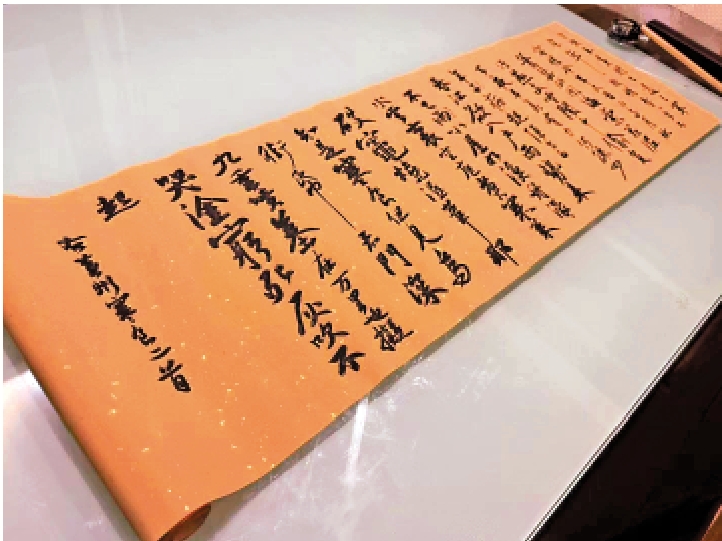

一個春雨綿綿的夜晚,我獨自在家。展開一張四尺對開的仿古灑金宣紙,打開古琴歌單,靜心臨摹《寒食帖》。「自我來黃州,已過三寒食」,我努力模仿着東坡先生的沉着,中鋒行筆,讓墨色均勻地滲透進宣紙。

在臨摹過程中,墨色的變化是一大挑戰。《寒食帖》中的墨色時而濃重,時而淺淡,體現出書寫時的節奏和情緒起伏。當我蘸墨過多時,寫出的筆畫就會過於肥膩,失去原有的韻味;而蘸墨不足,又會導致線條乾澀,缺乏連貫性。為了掌握好墨色,我不斷調整蘸墨的量和書寫的速度,體會着在不同墨量下筆畫呈現出的不同質感。

蘇軾在書寫時,因心境的變化,字體的大小、疏密之間呈現出強烈的對比,整幅帖的結構既富有變化又不失平衡。有的字大如拳頭,氣勢磅礴;有的字小如米粒,精緻細膩。在臨摹「破灶燒濕葦」一句時,「灶」字的寬大與「濕」字的小巧形成鮮明對比,這種強烈的反差,讓整個作品充滿了節奏感。我努力調整着字的大小和間距,試圖還原這種視覺上的衝擊力,卻發現要做到自然和諧並非易事。每一個字的大小、位置都需要根據上下文的關係進行精心安排,稍有不慎,就會破壞整體的美感。相比而言,我更喜歡寫厚重粗糲的字。每每此時,內心感到酣暢淋漓,十分治癒解壓。

不知不覺,夜已深。我放下毛筆,看着面前滿是墨痕的宣紙,雖與原作仍有差距,但在這一個多小時的臨摹過程中,我彷彿走進了蘇軾的世界,感受到他在黃州時的孤獨、豁達與堅韌。通過臨摹,我不僅學到了書法技巧,更領悟到了書法背後所蘊含的深厚文化內涵和人文精神。

這場與《寒食帖》的邂逅,讓我明白,書法是一場永無止境的修行。每一次的臨摹,都是一次新的探索、新的領悟,讓我在墨香中不斷追尋,不斷成長。