音樂是人類文明的有聲歷史,正如《禮記·樂記》所言:「樂者,天地之和也;禮者,天地之序也。」由成都博物館聯合故宮博物院、敦煌研究院、雲岡研究院、河南博物院、陝西歷史博物館、秦始皇帝陵博物院等全國30餘家文博機構推出的原創大展「錦城絲管:和合共鳴的音樂成都」,展出250餘件/套珍藏文物,其中包括88件鎮館之寶和國家一級文物。展覽通過講述中國古代音樂的起源以及與中華文明進程同步的發展,讓觀眾從文物中「聆聽」中華文明賡續千年的傳承和中外文化的融合。

是次展覽以時間為線索,分為「神禮之樂──先秦時期的蜀地音樂」「和樂天下──兩漢至南北朝時期的音樂流變」「音樂之都──唐五代時期成都音樂的盛景」和「萬家競聲──宋元以降劇曲俗樂的爭盛」四個篇章,以成都平原及其周邊地區在中國音樂史中的高光時刻為亮點,串聯起恢宏的區域音樂文化發展史。

8000年賈湖骨笛引人注目

走進序廳,被譽為「中華音樂文明之源」的賈湖骨笛引人注目,這是迄今為止中國發現最早、保存最完好的管樂器。它以鶴類動物的尺骨鑽孔製成,骨管上還留有等分符號,可見製作者在鑽孔前經過認真計算。成都博物館導賞員劉毅博說,河南舞陽賈湖遺址共出土骨笛近30支,通過現代復原測試,賈湖骨笛能吹奏出七聲齊備的下徵調音階,將中國音樂七聲音階的歷史提前到8000年前,展示了當時音樂文化的高度發達。

梳理中國古代音樂文化發展脈絡可知,新石器時代至夏商時期,在神權政治影響下,古蜀祭祀之風興盛,音樂是古蜀人通天地、和神人、諧萬物的重要媒介之一。展覽中,三星堆遺址出土的花蒂形青銅鈴、獸面紋青銅鈴等據推測就是佩戴在舞者身上,隨動作發出清脆悅耳的聲音,來營造祭祀中的神秘感和莊重感。

巴蜀地區曾以樂舞來震懾對手、制敵取勝,這一獨特樂舞形態為華夏「禮樂文明」發展做出了貢獻。出土於四川宣漢縣羅家壩遺址的水陸攻戰紋銅豆,就再現了當時的軍事場景和社會文化風貌。器蓋上有兩組弋射圖和宴樂圖,打獵者彎弓狩獵、神情專注,載歌載舞的場景則體現了人們在閒暇時的精神生活;腹部為水陸攻戰紋圖,水戰、陸戰的場景被描繪得栩栩如生;喇叭形圈足上鑄刻有狩獵紋。劉毅博說,此器體現了戰國時期巴蜀地區的對外文化交流,豐富紋飾有極高的歷史和藝術價值,為研究當時的軍事、娛樂生活等提供了珍貴的資料。

絲路文化交流豐富音樂種類

公元前316年,秦併巴蜀,蜀文化融入到中華文明大一統的洪流中。漢承秦制,真正從文化、思想上建立起多民族的統一國家,漢樂府亦兼收南北、並蓄東西。是次展出的綠釉陶戲樓再現了室內廳堂式的演出場所,鏤空花牆和洞窗的樣式增強了演出時的光線和通風,對於研究漢代樂舞表演場所和戲樓建築形式具有重要意義。

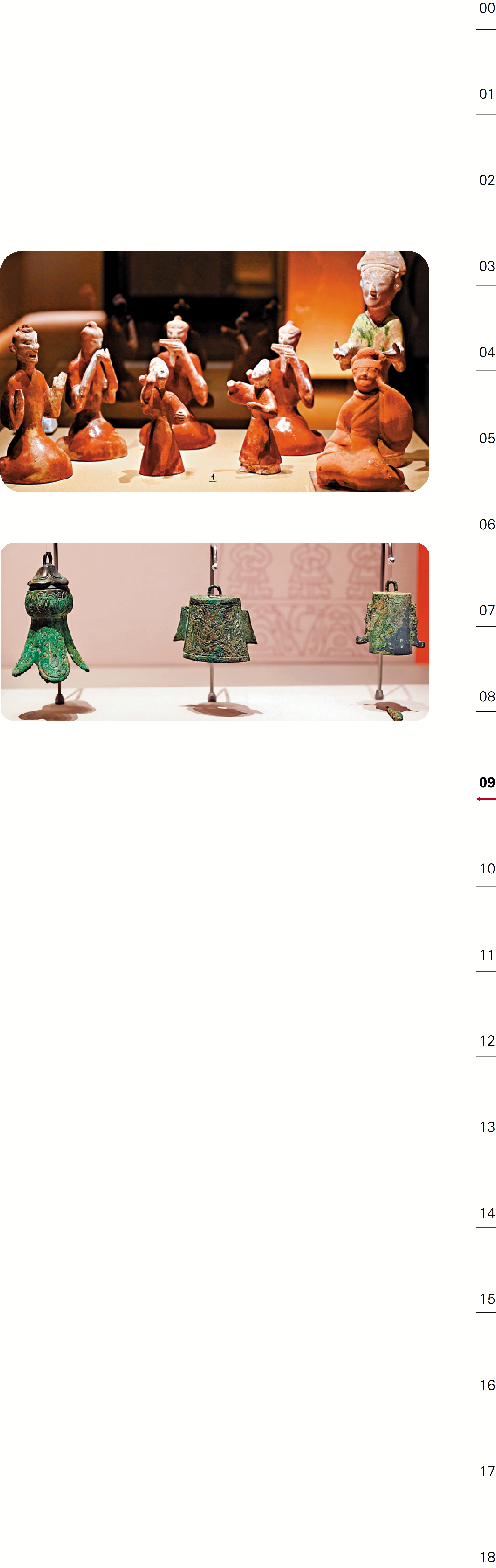

這一時期,隨着中原移民入蜀及漢文化的傳播,在漢文化基礎上融合西南各民族文化元素的蜀地音樂舞蹈,其技巧、風格更為絢麗多彩。展覽中的成都博物館藏國家一級文物陶立舞俑,面帶微笑、髻上簪花,左手提裙,右手持長巾舞蹈,雙腳中置有鼓形物。導賞員劉毅博告訴記者,結合其舞蹈姿勢和道具,專家推測此為踏鼓舞,表演時舞者立在鼓上翻轉騰挪、盡顯活力,也體現了漢代粗獷豪放的美學風格。

至張騫鑿空西域後,絲路沿線各民族音樂文化奔湧交匯,來自西域的樂器、樂舞傳至巴蜀,進一步豐富了成都地區的音樂種類。展覽中的一件石雕柱礎就體現了絲路沿線民族文化的融合。柱礎頂部高浮雕蓮瓣,蓮瓣下方圍繞蛟龍,底座四角圓雕伎樂童子分作擊鼓、吹篳篥、彈琵琶等姿態。篳篥、琵琶和腰鼓均為絲綢之路上傳入的樂器,伎樂舞蹈似西域胡旋,是北魏鮮卑民族樂舞文化的代表,證明了當時中原文化與遊牧文化及佛教文化的交流融合。

數字光影技術還原「音樂窟」

中唐之後,中國經濟中心南移,成都成為「號為天下繁侈」的全國經濟中心;唐末五代,成都城市經濟文化持續發展,吸引大批藝人、樂工入蜀,以「管弦歌舞之多、伎巧百工之富」而聞名天下。是次展覽中,唐代古琴「綵鳳鳴岐」的「歸鄉之旅」引人矚目──這張誕生於蜀地的唐琴,千年後首次回到成都展出。浙江省博物館研究館員蔡琴表示,古琴承載着中國人的思想情感和審美追求,在眾多傳世名琴中,「綵鳳鳴岐」堪稱傳奇。這張落霞式古琴出自唐代四川製琴大師雷威之手,誕生於盛唐巔峰期,作為隨唐玄宗入蜀的宮廷御琴,它在亂世中幾度沉浮,最終成為浙江省博物館的「鎮館之寶」。

宋代的音樂機構基本因循唐制,但也有新興機構比如「大晟府」。展覽中的「大晟」銅編鐘是崇寧年間宋徽宗命工匠仿春秋時期的編鐘樣式所鑄的十二套編鐘。每套編鐘形制相同,通過編鐘壁厚度的不同敲擊出不同的音律,並規定黃鐘宮為每套編鐘的基準音高,作為標準音律定音,保證了一首樂曲能在不同地方原調演奏,真正實現「音同高」。

大足石刻研究院藏的奏樂石刻則再現了宋時繁榮的市井曲樂場景。憑欄上倚伏着的五人身穿圓領大袖袍服,分別持不同樂器進行演奏,其中的鼓、笛、拍板等是雜劇表演中必不可少的樂器,完全符合宋代雜劇樂隊的基本配置。至元明清時,伴隨幾次大規模的移民運動,多元融會之下形成種類豐富、特色鮮明的蜀地音樂表現形式,四川清音、川劇、川江號子等富有地方特色的音樂形式陸續出現。

值得一提的是,為了讓觀眾更好地感受音樂文化的獨特魅力,展覽特別還原了雲岡石窟中以大量演奏樂器的造像而得名「音樂窟」的第十二窟,借助數字光影技術,為觀眾帶來多感官的展覽體驗。