在中國經濟邁向高質量發展的過程中,銀行業在此其中扮演重要角色,主要通過持續優化資產負債結構,業務發展模式、風險經營能力,保證資產質量持續穩健,價值創造能力也進一步增強,築牢不發生系統性金融風險的屏障。

經濟轉型升級,傳統依靠規模效應的增長路徑迫切需要轉向新質生產力領域,資產負債結構調整過程將面臨新的挑戰,國有大行在擔當服務實體經濟主力軍的過程中,亟待優化經營管理模式,更多依靠數字化賦能、資金利用率提升、客戶服務能力增強以及做實做細「五篇大文章」,實現降本增效和經營質效提升。

從2024年銀行業的年報數據來看,一方面表現在功能優勢不斷顯現,特別是國有大行在聚焦服務國家科技創新、綠色低碳、民生改善、數字經濟等重點領域和薄弱環節持續發力,資源加大傾斜,結構也在優化;另一方面體現在盈利水平保持合理增長區間,息差在逐步改善的同時,資產質量整體保持較好,重點領域風險化解處置也取得了較大進展,為未來做優做強奠定了堅實基礎。

同時也要看到,中國商業銀行資產利潤率和淨息差處於逐漸下降趨勢,利率市場化改革和實體經濟轉型帶來的「陣痛」等影響對商業銀行的高質量發展帶來一定壓力。展望未來,隨着中國經濟長期向好的態勢不變,以科技創新引領的新質生產力加快發展,新動能培育將催生更具潛力空間的各類金融服務需求,擴內需和促消費發力的同時,也將帶來銀行業消費金融擴容,中資企業大規模、高質量「走出去」,將賦能中國銀行業加快推進國際化,提升全球經營水平。

做實做細「五篇大文章」

一是創新科技金融模式,堅定服務新質生產力。科技金融置於「五篇大文章」之首,足見其重要性,且和國家以科技創新引領高質量發展的戰略保持一致。目前來看,國有大行的科技金融體制機制建設和發展模式日臻完善,國有大行均已將科技金融作為優先級發展。未來隨着金融資產投資公司(AIC)股權投資試點擴圍,以及科技企業併購貸款政策放寬試點,國有大行發展科技金融的方式更加多樣,投融資工具也更加豐富。

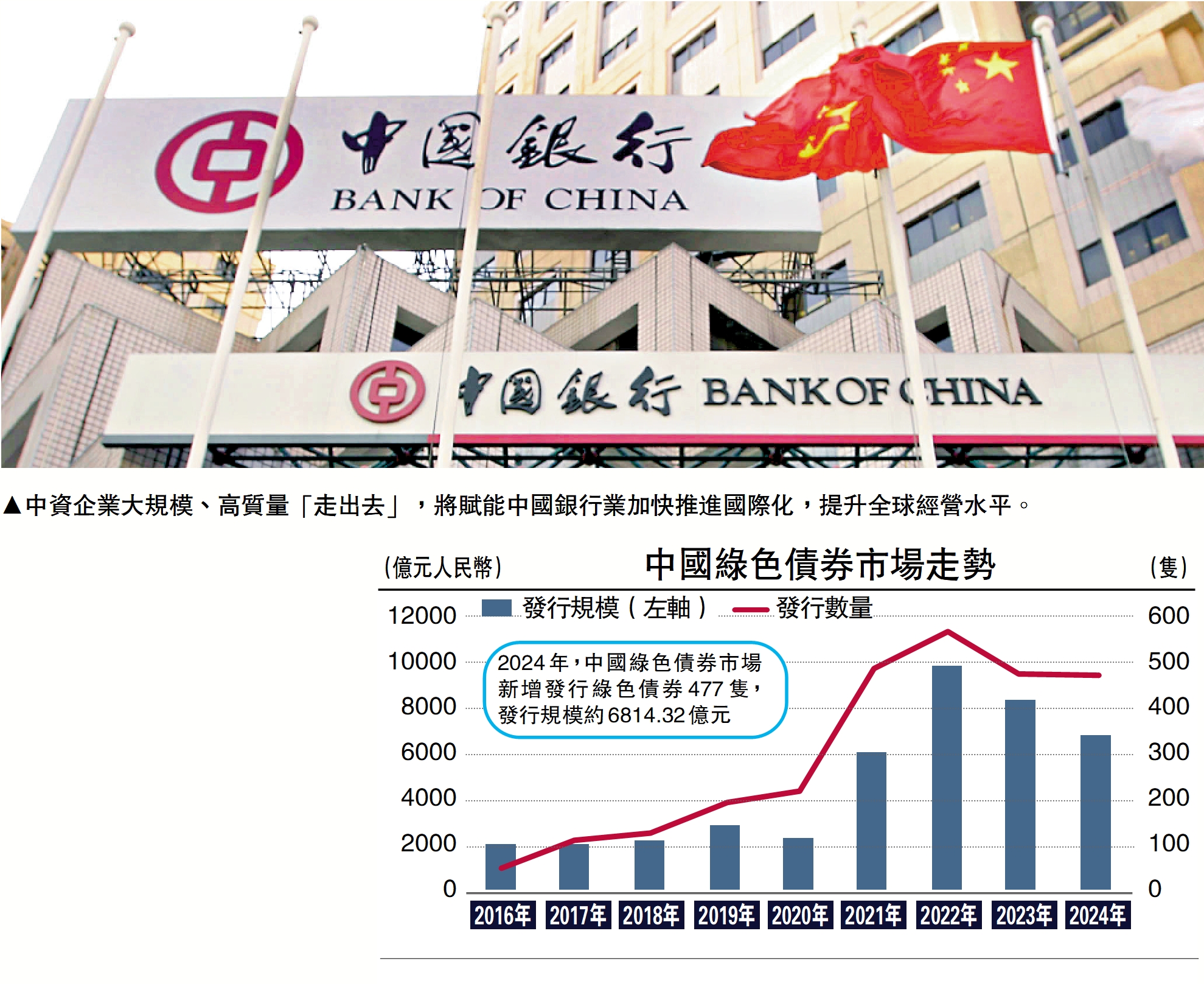

二是錨定綠色低碳轉型,深化綠色金融服務。中國是全球綠色低碳發展的重要推動者和貢獻者,綠色金融發展同樣引領全球,綠色金融、轉型金融標準建設更加完備。國有大行將綠色金融作為發展重點,已經建立起相對成熟的綠色金融產品及服務體系。2025年2月,國家金融監督管理總局、中國人民銀行聯合發布了《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案》提出未來五年綠色金融發展目標,提出逐步形成多層次、廣覆蓋、多樣化、可持續的綠色金融服務體系。

三是廣泛聚焦社會民生,做優做實普惠金融。中央金融工作會議強調,堅持金融工作的政治性和人民性,而普惠金融充分彰顯「金融為民」的發展理念,這也是中國特色金融發展之路的重要特徵。近年來,國際國內發展形勢充滿不確定性,普惠小微企業面臨更大的發展困難,社會民生更需要金融的大力支持。在國家金融管理部門指導和國有大行發揮引領性作用下,普惠金融擴面提質。截至2024年末,普惠小微授信戶數超6000萬戶;全國普惠型涉農貸款餘額同比增長14.4%;糧食重點領域貸款餘額4.46萬億元,同比增長20%。

四是積極應對人口老齡化,打造養老金融新範式。中國老齡化水平正不斷加深,年齡構成看,中國60歲及以上人口數量全國佔比22%,其中65歲及以上人口數量全國佔比15.6%,反映出人口老齡化的形勢嚴峻。積極應對人口老齡化,需要相適應、相配套的養老金融服務,一方面是聚焦銀髮經濟和相關產業,擴大金融供給,另一方面是積極參與多層次多支柱養老保險體系建設,提升老年群體金融服務水平。

五是突出數字金融引領,進一步強化科技賦能。數字金融是發展底座,各大行前期在金融科技領域的投資規模巨大,金融科技成果應用和賦能成效顯著,在數字化風控、數字化經營及數字化管理等全方位發力,不僅有效促進傳統銀行業轉型升級,實現線上和線下協同,提升服務效率和擴大服務覆蓋面,而且也推動銀行業金融科技功能提升。

數據顯示,2023年國有六大行營業收入增長放緩但科技投入未減,總科技投入佔營收比升至3.52%的歷年最高值,2019年至2023年六大行累計金融科技投入達5142.26億元(人民幣,下同)。六大行科技人員規模實現大幅躍升,四大行的科技人員均超萬人,而且核心系統建設及人工智能等應用布局加快。

抓緊機遇深化國際布局

中國企業出海已形成較為完善的生態,越來越多企業通過擴展海外市場尋求新增長,逐步融入當地市場。調研顯示,面對東道國低迷的經濟形勢,海外中資企業需要主動協同銀行或金融機構為當地政府提供融資方案,才能保證企業的可持續發展乃至高質量發展。中資銀行除了提供基礎的結算等賬戶服務,還需要進一步延伸到跨國投融資服務、人民幣貿易和信貸、股權投資以及跨機構聯合投資等,提升服務高水平對外開放質效。與此同時,伴隨中國高水平開放和貿易、雙向投資等提質擴容,人民幣國際化迎來新的機遇期,人民幣在國際支付結算、儲備貨幣、大宗商品定價,以及外匯市場等地位取得積極進展。截至2024年末,人民幣國際支付份額上升至3.75%,人民幣對外直接投資、人民幣外商直接投資累計規模分別達到3.01萬億元、5.24萬億元,人民銀行人民幣互換規模增至4.31萬億元。

中資銀行深化國際布局,圍繞國家高水平開放積極助力穩慎扎實推進人民幣國際化。2024年年報顯示,中國銀行人民幣跨境支付(CIPS)間參行數量保持同業第一,在人民銀行授權的全球34家人民幣清算行中佔16席,繼續保持同業第一。

跨境人民幣結算、清算量均雙位數增長,保持全球市場領先。境內機構辦理國際結算業務量突破4萬億美元,保持同業領先。中資銀行跨境金融產品和服務創新力度加大、深度拓展。2024年中國銀行在熊貓債承銷、中資離岸債承銷、跨境託管、境外託管等業務市場份額穩居中資同業第一,跨境電商結算規模突破8000億元,同比增長40%,服務貿易項下結算量同比增長33%。跨境保函、跨境現金管理等特色業務均居同業首位。中國工商銀行聚焦全面服務貿易強國建設,累計為境內重點外貿外資企業發放融資4.8萬億元,2024年跨境人民幣業務量近10萬億元。

科技創新引領經濟升級

中央金融工作會議首提「金融強國建設」目標,銀行業在其中扮演關鍵角色。儘管未來一段時期仍將面臨內外各類風險挑戰,但總體看銀行業體系將繼續保持穩健和韌性,主要從三個有利條件來看:

一是中國經濟長期向好的基礎不斷夯實、趨勢持續增強,預計以科技創新引領的中國經濟將加快實現轉型升級,擺脫舊的增長路徑依賴,轉向高質量發展,潛在增速和全要素生產率預計將穩步提升,將為中國銀行業穩健發展創造良好的宏觀經濟環境。

二是中國的宏觀治理體系日益健全,宏觀政策管理的思維發生新變化,2025年政府工作報告提出「充實完善政策工具箱,根據形勢變化動態調整政策,提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性」,實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策,將為銀行業穩利潤和改善息差水平創造有為的宏觀政策環境。

三是圍繞做實做細「五篇大文章」將推動銀行業挖潛賦能,擺脫傳統上的規模驅動、粗放型增長,國家金融管理部門已經出台關於「五篇大文章」高質量發展的實施方案,明確了目標任務和具體舉措,將有利於鼓勵和引導中國銀行機構在落實「五篇大文章」的進程中實現自身的高質量發展。

(作者為上海金融與發展實驗室特聘研究員。本文僅代表個人觀點)