中美關稅協議超出了市場預期,美國放棄了與中國全面脫鈎的幻想,但這也引發了市場的另一種擔憂:擴大內需的緊迫性和必要性是否下降?對此,我們需要回顧中央經濟工作會議上的講話——「擴大內需不是權宜之計,而是戰略之舉」,這句話是直接的回答。鑒於各方仍然存在擔憂和疑惑,筆者結合最新形勢進一步闡述其含義。

中美之間的削減關稅協議為期90天,屬於戰術性妥協。美方明確表示將以結果導向評估後續政策,這意味着外部環境的不確定性依舊極高。美國在高科技、能源、關鍵礦產等領域的對華圍堵並未減弱。雖然達成關稅協議,但中美關係在未來仍面臨諸多考驗。

中美關係仍面臨挑戰

在中美關稅協議之後,美國財長貝森特在接受採訪時表示,美國不想與中國全面脫鈎,但仍需要推進戰略脫鈎。5月13日,美國總統特朗普在訪問中東時又宣布了新的人工智能(AI)禁令,進一步限制中國AI行業的發展。由此可見,中美關係面臨的根本挑戰依然存在。

同時,我們也要看到,為什麼美國主動放棄全面脫鈎?因為「中國擁有巨大的經濟體量、市場容量和產業配套能力」,美國無法承受短期內與中國全面脫鈎的巨大衝擊。因此,「大」不僅是一種規模,也是一種安全的保障。擴大內需戰略是強大國內市場的關鍵舉措,「既關係到經濟穩定,也關係到經濟安全,絕非權宜之計,而是戰略之舉」。

中國經濟的體量和國際網絡聯繫已經讓美國放棄全面脫鈎的幻想。因此,進一步做大中國經濟的體量,也有助於增加美國戰略脫鈎的成本。「大」也是一種「強」,當經濟體量足夠大時,有助於實現經濟安全。而擴大內需戰略在強大國內市場、做大經濟規模中十分關鍵。

在全球經濟成長率(GDP)中,中美之外的其他經濟體佔比約60%,這些中間國家在中美博弈中具有舉足輕重的作用,尤其是歐盟、東盟、中東、拉美、非洲等地區,都是中國的重要經貿夥伴。近年來,中美都在積極爭取這些國家的支持,近幾個月尤為明顯。

中國與上述國家之間大都沒有根本利益衝突,但在地緣經濟領域存在一定矛盾。根據世界貿易組織(WTO)的數據,中國所遭受的貿易保護主義措施中,只有34%來自美國,而接近三分之二則來自其他國家,包括歐洲、巴西、印度、東盟國家等,甚至包括巴基斯坦。非美國家對中國的貿易保護政策值得深思。

對於這些第三方國家,我們應當換位思考,致力於推動更加平衡的開放格局。平衡才更可持續,平衡的開放才有助於推動塑造包容、普惠的全球化格局。如何實現這種平衡?擴大內需是最重要的舉措之一。這裏提到的擴大內需,不僅包括短期刺激政策(也很重要),還包括一系列結構改革措施。通過擴大內需戰略,實現更加平衡的開放格局,有助於擴大國際統一戰線,在當前形勢下顯得尤為迫切。

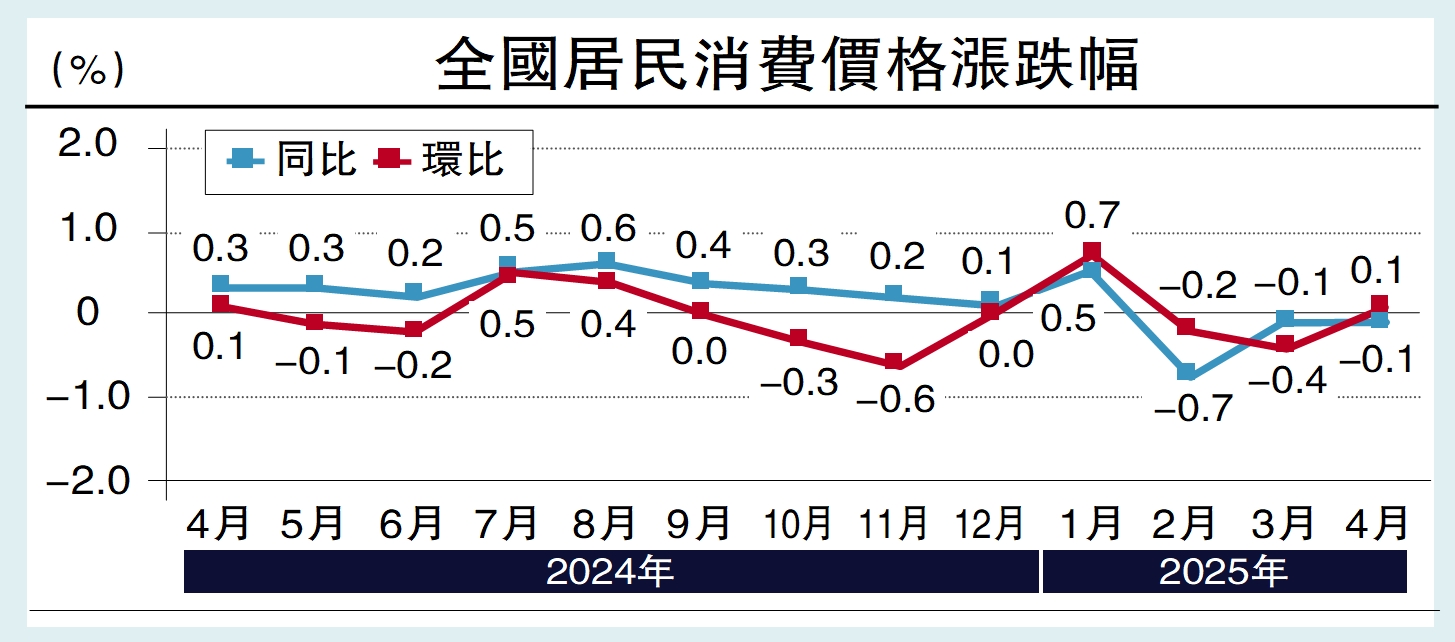

特朗普上台之前,中國國內需求不足、消費不振的問題就已顯現。去年末的中央經濟工作會議及今年初的政府工作報告都對此有所提及。截至2025年一季度,中國年國內生產總值(GDP)平減指數已連續八個月為負,4月初的數據顯示,物價指數仍有進一步下探的壓力。這表明供需關係仍存在較大的結構性問題,而且這個問題在「對等關稅」政策出台就已經存在。

同時,「對等關稅」出台之前的數據也顯示,統計局的消費者信心調查指數、央行對50個城市的儲戶信心調查,以及製造業採購經理人指數(PMI)和非製造業從業人員景氣指數均顯示,就業形勢面臨挑戰。綜合物價和就業數據來看,當前中國經濟明顯低於潛在增速。

內需不足也與中國處於經濟轉型期密切相關:房地產作為信用創造引擎的角色不再突出。製造業產能雖可擴張,但居民部門對美好生活的追求更符合馬斯洛需求層次理論,即在滿足溫飽後,發展型、享受型服務消費需求增長更快。此外,收入分配、社會保障體系、戶籍制度、國企改革、土地流轉等領域的改革進度,也影響着資源優化配置和消費需求的釋放。

助力經濟結構性改革

長期以來,中國投資與出口佔GDP比重過高,居民消費佔比偏低。擴大內需正是對這一結構性失衡的修正,是實現高質量增長的根本所在。我們需要兩手抓擴大內需,短期的擴大內需的刺激政策換來時間,然後在換來的時間中完成擴大內需的結構性改革。

總之,特朗普帶來的不確定性仍未消散,中美關係仍將面臨重大挑戰。中國內需越強、國內通脹越是溫和回升,就越有助於全球和美國通脹回升,美國就越難以對中國大幅加徵關稅。反之,中國內需越弱,國內通縮壓力越大,就越有利於全球和美國通脹的下降,美國就越有政策空間對中國大幅加徵關稅。

在此背景下,擴大內需不僅關乎國內經濟穩定,更關係到中國的經濟安全。同時,擴大內需也有助於塑造有利的國際地緣經濟環境。

(作者為中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長)